Wie zu erwarten, wurde es auch diesmal „die größte Strukturreform“ aller Zeiten. Eine Analyse des Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 ist dann aber doch eher anders.

In Memoriam Franz Bittner!

(Lesezeit 15 Minuten)

Weiterlesen: Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 – wieder eine Gesundheitsreform ohne ReformLegistik

Das Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 ist nur ein Sammelsurium alter Gesetzestexte, die, wie etwa der §6 das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen, mehr oder weniger wortgleich, einfach neu Fristen erhalten haben. In dem Fall ein Gesetz aus 1996, das die Diagnose-Codierung im ambulanten Bereich mit Frist 2001 vorschrübe, wird nun mit der neuen Frist 2025 versehen – Jetzt aber wirklich.

Ich glaube, es gibt keinen einzigen neuen Paragraphen. Die „Wiederverwertung“ alter Gesetze, die, wie die viele Rechnungshofberichte nach jeder Reform darlegen, in den letzten Jahrzehnten konsequenzlos ignoriert wurden (i.e Lex imperfecta), ist defacto das Rückgrat dieser „größte Strukturreform“. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass man nicht viel verhandeln muss. Es ist, wie Franz Bittner es ausdrücken würde: „… alter Wein in noch älteren Schläuchen“. Und weil es eben nichts neues ist, und die Texte ja schon verhandelt wurden, stehen sie daher weitgehend außer Streit. Das erspart viel Arbeit.

Allerdings, diese Texte so anzupassen, dass die „neuen“ Ideen reinpassen und Extra-Wünsche, v.a. der Länder, enthalten sind, macht diese praktisch unlesbar. Was genau der Inhalt mancher Passagen ist, wissen vermutlich nur die Verhandler selbst, wenn überhaupt. Der Normunterworfene allerdings kann kaum sagen, wie der Staat in einer bestimmten Situation handeln wird. Zu unklar und unscharf sind die Gesetze. Wenn etwa § 14 Gesundheits-Zielsteuerungsgesetzes den Aufbau eines Termin-Managementsystems „… mit Fokus auf den extramuralen Bereich im extramuralen Bereich durch die SV ..,“ vorsieht – was ist damit gemeint?

Hinter solchen Formulierungen versteckt sich ein Haufen Pfründe- und Willkür-Absicherung, der zeigt wie schwach verhandelt wurde. Im Beispiel, ich kann nur mutmaßen, dürfte es darum gehen, dass die Länder weiterhin für den intramuralen, die SV für den extramuralen ambulanten Akutbehandlungsbereich zuständig, und weiterhin niemand für irgendein Ergebnis verantwortlich ist. Spitalsambulanzen bleiben Ländersache, Kassenordis die der SV. Ich denke, das ist von Anfang an totes Recht – und weil das jeder Verhandler wusste, haben die nur darauf geachtet, dass da keine Fallstricke bei der Kompetenzverteilung enthalten sind und das hin und her schieben der Verantwortung nicht gefährdet wird. Das Resultat ist dann eben so ein Text.

Ein weiteres Beispiel dazu, ist der neue §62g des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes, in dem es um die Geschäftsordnung der nun in Bewertungsboard umbenannten Medikamentenkommission geht – weiter unten widme ich mich diesem Ding noch inhaltlich.

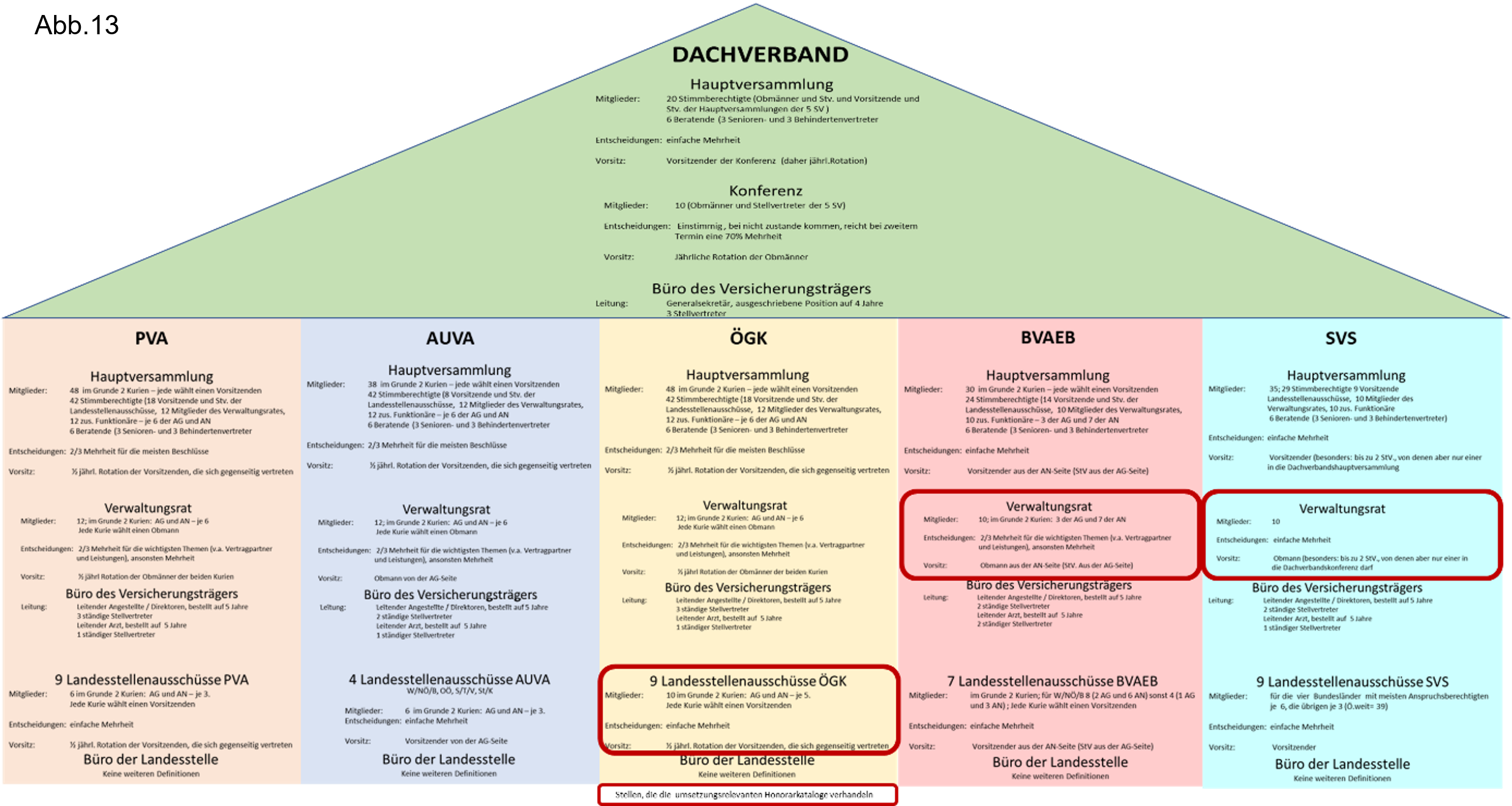

Herauszufinden, was das heißt, dauert. Am Ende ist klar, dieses „Board“ ist keines, es sind eher zwei – eines für die Spitäler, eines für die Kassen. Was sie eint ist, dass der Bund den Betrieb zahlen muss.

Im Grunde ist das KaKuG mittlerweile genauso unlesbar wie das ASVG – erschwerend kommt jedoch hinzu, dass dieses ja nur eine Grundsatzfestlegung ist – die Ausführungsgesetze werden dann je Land noch einmal in Eigenregie verändert, oder eben nicht. Durchblicken wird keiner.

Apropos Bewertungsboard; dass endlich englische Fachausdrücke, die es oft eben nur in Englisch gibt, eingeführt wurden, ist gut. Etwa die „spending reviews“ (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetzes § 6 Abs. 2; warum die unter Anführungszeichen und klein geschrieben wurden weiß ich nicht), die bereits auf OECD-Ebene definiert sind (Anm.: das die in Ö wirklich kommen, ist unwahrscheinlich)

Zusätzlich sind die Gesetze aber voll von neuen merkwürdigen Austriaca, also nach Fachausdrücken klingende, aber nur in Österreichs Verwaltung vorkommende, Wörter, wie eben das denglische BewertungsBoard. Dann gibt es da noch die „analoge Vergleichbarkeit“ – wenn die weißen Schimmel im Amt wiehern. Auch der Ausdruck „tagesklinisch/tagesambulant“ klingt super, sagt aber nichts aus. Nicht neu aber erhalten blieben uns die zu Klassiker gewordenen „Best Point of Service“ (wohl in Anlehnung an Point of Care) und natürlich „Primärversorgungseinheit“.

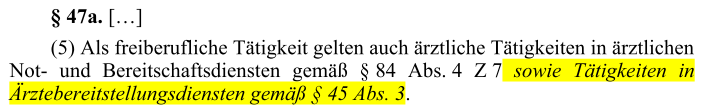

Beeindruckend ist der „Ärztebereitstellungsdienst“ im §341ASVG. Diese Neuschöpfung, die es erst seit wenigen Monaten und exklusiv in NÖ gibt, und eine Art Poolärztedienst darstellt, nachdem das Leiharzt-Modell (landeseigene Spitalsärzte sollten an unbesetzten Kassenordis verliehen werden) nicht funktioniert, findet nun Einzug in Bundesgesetze – und erhält dort entsprechende Privilegien. Er, der Ärztebereitstellungsdienst, darf tun, was er will, weil es für ihn ergänzende oder abweichende Regelungen geben darf. Willkür eben! Wer oder was dieser Dienst ist, ist völlig unklar, offenbar ist es einfach ein Etikett, das man irgendwo draufkleben muss – ob ich sowas „einrichten“ darf? nobody knows!

Und, anders als echte Pooldienste, werden die dort tätigen Ärzte, auch wenn es kaum etwas angestellteres gibt, sicherheitshalber gesetzlich zu Selbstständigen gemacht – die gesetzlich verordnete Nicht-Scheinselbständigkeits-Selbständigkeit

Ja, der §47a des Ärztegesetzes 1998 – ÄrzteG 1998 wird erweitert! Zuerst die Nicht-Scheinselbständigen, weisungs-, orts und zeitgebundenen Notärzte, jetzt die Poolärzte – der Paragraph entwickelt sich.

Aber die Legistik ist nicht nur schlecht, sondern auch schlampig. Ein Beispiel wäre die simple Umbenennung der Rahmen-Gesundheitsziele in die Gesundheitsziele -Österreich. Erstere sind ja schon ziemlich alt und unerreicht, die „neuen“ haben daher nichts mit den „alten“ zu tun – außer im § 9 G-ZG, dort hat man „vermutlich“ vergessen“ das „alte“ durch das „neue“ zu ersetzen!

Vermutlich, oder eben auch nicht. Nur wer dabei war, weiß, ob das bewusst oder unbewusst war. Weder Erläuterungen noch Text geben den Willen des Gesetzgebers klar weiter – also werden es Gerichte machen müssen, sollten jemand Fragen, wohin die Gelder geflossen sind.

Am Ende ist definitiv nicht viel Arbeit in diese Reform geflossen – auch wenn das der Minister anders empfinden mag.

Inhaltlich

„digital vor ambulant vor stationär“

Aufhänger ist „digital vor ambulant vor stationär“. Hier wurden die meisten „neuen“ Texte eingeführt – genauer betrachtet sind es aber nur Erweiterungen der bekannten „ambulant vor stationär“-Gesetze, die es seit Jahrzehnten gibt und deren Ziel immer der Abbau des akutstationären Bereichs bei gleichzeitigem Ausbau der ambulanten Versorgung unter Sicherstellung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von allen notwendigen Leistungen war.

Wenn man Daten anschaut, haben die alten Gesetze kaum gewirkt. Es gab weder einen Ausbau der Spitalsambulanzen noch der Kassenversorgung und auch keinen Abbau des akutstationären Bereichs. Wenn es etwas gab, dann eine Verschiebung mancher vollstationären Leistungen in den, ebenfalls dem akutstationären Bereich zugerechneten, tagesklinischen Bereich. Was die vollstationäre Patientenzahl betrifft, sind wir immer noch Weltspitze. Und wer sich mit dem Spitalsbetrieb auskennt weiß, dass Bettenauslastung weiterhin das oberste Ziel der Verwaltung ist – kein Wunder, hängt sowohl das finanzielle als auch politische Überleben der Spitalsstandorte weiterhin von vollen Betten ab.

Warum sollte also das Ziel „„digital vor ambulant vor stationär“ jetzt verwirklicht werden können? Es einfach in ein paar Gesetzen, deren Nicht-Befolgung konsequenzlos ist, reinzuschreiben ist eben nicht genug. Patientenströme können nur dann sinnvoll gesteuert werden, wenn ALLE Anbieter an einem Strang ziehen – und das wäre eine Reform – aber es ist nicht diese.

Gestützt wird die Hypothese, dass sich nichts ändern wird, auch dadurch, dass es keinerlei veröffentlichte Entscheidungsgrundlagen gibt, die zu den politischen Aussagen rund um die erwartete bessere Patientensteuerung gibt. Ein digitales Tool ist ja nur dann hilfreich, wenn es bei bekannten Patientenwegen eingesetzt wird. Das was mit der Reform kommen soll, ist aber nicht mehr, als eine Option Akutpatienten eventuell davon abzuhalten, einen persönlichen Kontakt zu einem Gesundheitsprofessionisten zu verursachen. Die meisten Patienten sind aber eben nicht mehr akut, sondern chronisch. Telemedizin ist also vor allem dort hilfreich, wo es darum geht, chronisch Kranke zu führen – aber davon ist nicht die Rede.

Und nur so als Beiwort: 1450 ist die Telefon-Schmalspurvariante des TeWeb, das seit über 15 Jahren in Gesetzen und Planungen vorkommt, und ELGA hat über zwei Jahrzehnte auf dem Buckel -Papier ist geduldig.

Ärztekammer -Entmachtung

Der „große Wurf“, soll die Entmachtung der Ärztekammer sein, Und Prima Vista ist die Reduktion der Veto-Player in der ambulanten Versorgung tatsächlich etwas richtiges. Nicht weniges wurde auch, aber eben nicht nur, durch die Ärztekammer verhindert – etwa die Einführung von PHC, die über ein Jahrzehnt mit Weltuntergangsszenarien bekämpft wurde (und auch noch wird, jetzt halt ein bisschen weniger dramatisch) oder ELGA , die ein Spuk wäre, der uns bloß stellt.

Der zweite Blick allerdings führt aber zur Frage, ob die ambulante Versorgungsplanung nun wirklich besser wird, weil DER Blockierer weg ist?

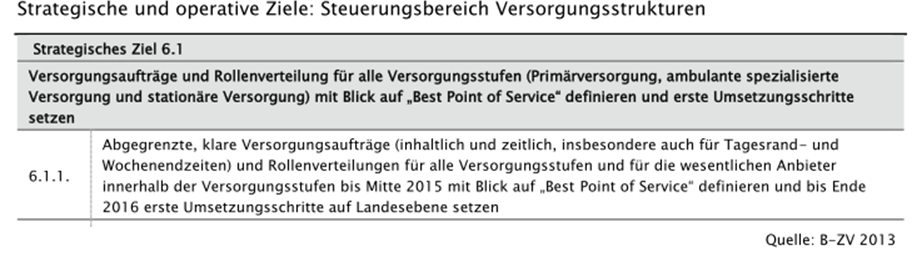

Die ambulante Versorgung ist aufgeteilt in Kassenstellen Ärzte-gmbHs (die es defacto kaum gibt, obwohl sie der Kernpunkt der größten Strukturreform von Stöger waren) Spezialambulanzen, Zentrale Ambulante Erstversorgung, interdisziplinäre Aufnahmestationen (die beiden letzteren gibt es, auch wenn das kaum jmd weiß, erst seit 2012 und waren die ersten rechtmäßigen Einrichtungen in Spitälern mit ambulantem Versorgungsauftrag), kasseneigene Ambulatorien, selbstständige Ambulatorien, PVE, Facharzt-Zentren (Die es bis dato nur gesetzlich, aber nicht real gibt) und Wahlärzte. Alle diese Einrichtungen arbeiten nach unterschiedlichen Regularien und verfolgen unterschiedliche Ziele, von unterschiedlichen Entscheidungsträgern, von denen die Ärztekammer eben nur einer ist – und alle sind nicht aufeinander abgestimmt und liefern keine Daten, da es keinerlei Versorgungsaufträge gibt, auch wenn diese nach dem Zielsteuerung Gesundheit -Gesetz (Gesundheitsreformgesetz 2013) eigentlich seit 2016 gesetzlich vorgeschrieben wären.

Mit dem Fehlen der Versorgungsaufträge und einem verbindlichen Leistungsspektrum, das durch die Rollenverteilung entstünde, machen im Grunde alle was sie wollen, bzw in den Spitälern als letzter Ausweg, machen müssen, weil es sonst keiner macht. Was wer wo macht wird entweder verhandelt oder willkürlich festgelegt. Egal was Gesetze sagen.

Wenn also jetzt das ÄK-Veto wegfällt, wie werden nun Planungsentscheidungen fallen werden?

Nun, das Veto-Recht der Ärztekammer bezog sich nur auf Ambulatorien und Kassenstellen, die beide nur dann errichtet werden durften, wenn es den nachgewiesenen Bedarf gibt UND die Kammer zustimmt. Weil aber vernünftige Rahmen für die Bedarfsprüfung fehlten und fehlen, wurden diese einfach immer verhandelt – immer. Egal ob das mit EU-Recht vereinbar ist oder nicht. Der Klagsweg ist schlicht für den einzelnen sehr aufwendig.

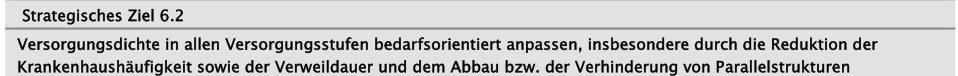

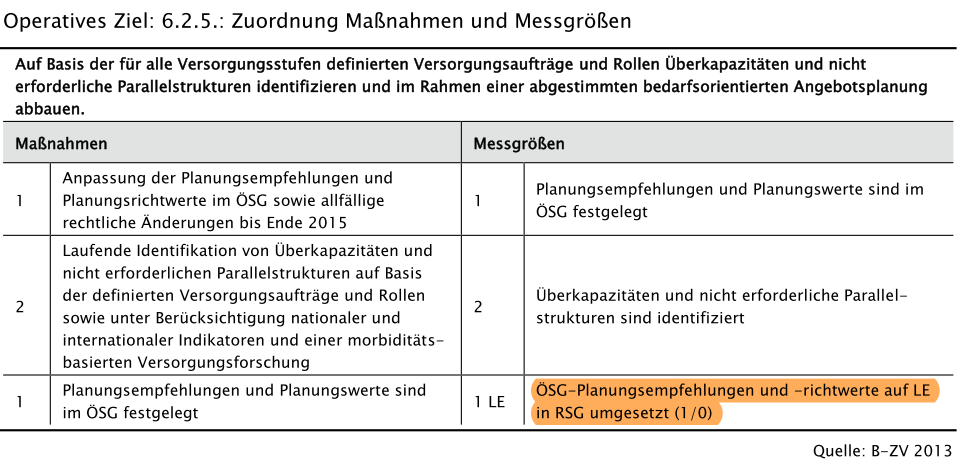

Und um das Chaos nun aber wirklich zu beenden, kommen die RSGs wieder ins Spiel. Diese Planungsinstrumente sind ebenfalls bald 20 Jahre alt – und versorgungswissenschaftlich völlig wirkungslos, wie die Inhomogenität der Versorgungslandschaft zeigt. Und weil die Wirkungslosigkeit schon vor 10 Jahren offenbar war, wurden eben 2013 in der Zielsteuerung ein Strategisches Ziel definiert, wonach die Versorgungsdichte bedarfsorientiert sein soll.

Und die so bedarfsorientierte Dichte soll dann in den RSGs münden

Geändert hat sich aber bis heute trotzdem nichts Weiterhin stehen einem Mühlviertler nur halb so viele Kassenfachärzte zur Verfügung, wie einem Wiener und die Innviertler liegen 50% häufiger im Spital als die Ost-Steirer.

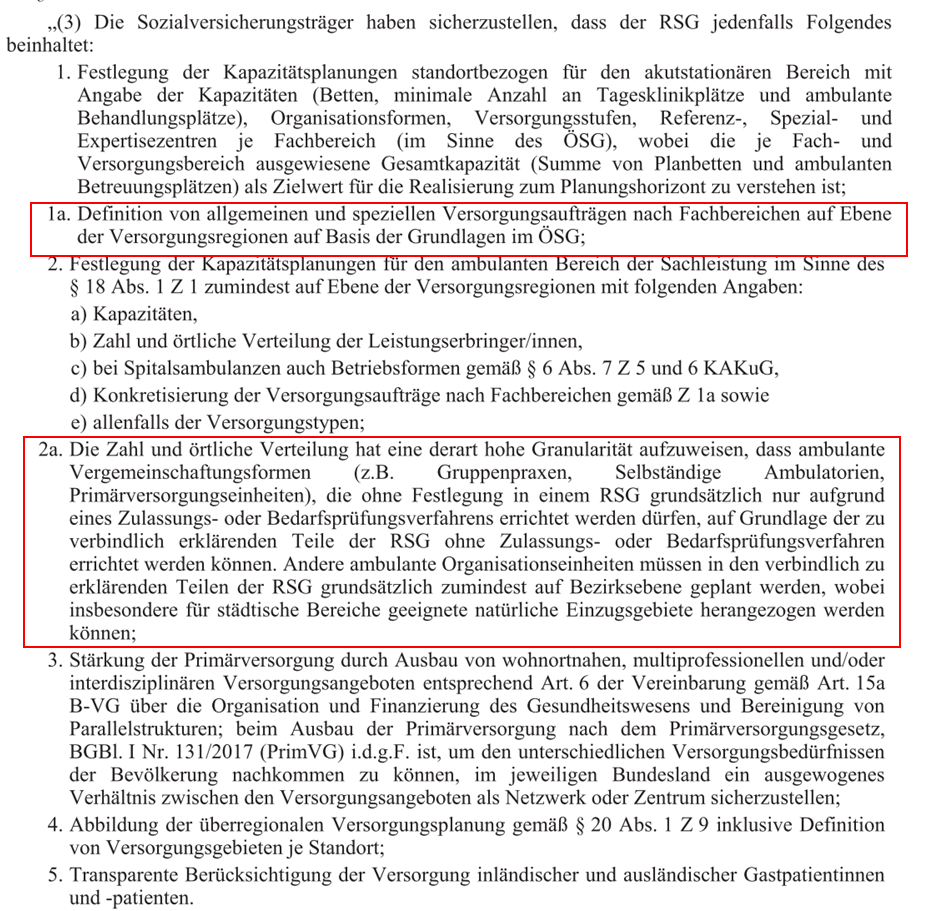

Würden die RSGs, wie gesetzlich vorgeschrieben, echte Planungsinstrumente nach echten versorgungswissenschaftlichen Regeln, wie ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben, sein, es wäre kein Problem, diese zentral in der neuen Reform zu verankern – sind sie aber nicht. Wer die RSGs kennt, und die daraus folgende Inhomogenität der Strukturen und Versorgung, weiß, dass die halt nur willkürlich landespolitische Pläne sind, mit denen Betten auf willkürliche Standorte verteilt werden und mit ein paar unnachvollziehbaren alten Daten der Sozialversicherungen aufgehübscht sind. Selbst die Darstellung des IST-Stands in diesen Plänen ist mindestens 4 Jahre alt – also weit weg von irgendwas Ernstzunehmendem. Aber das dürfte nicht gestört haben, als der § 21 Abs. 3 Gesundheits-Zielsteuerungsgesetzes entsprechend installiert wurde

Die SV können gar nichts in einem RSG sicherstellen. Sie sind schon rein rechtlich gar nicht in der Lage, den Ländern bezüglich Betten, Tageskliniken oder Ambulanzen Vorschriften zu machen. Der Gesetzgeber für alle ambulanten Leistungen, die nicht in einer Kassenordi erbracht werden, sind die Landtage, und die Exekutive dieser Gesetze sind die Landesregierungen. Egal was in diesem Paragraphen steht, er ist nicht mit der Verfassung im Einklang, steht aber schon seit vielen Jahren so im Gesetz – und hat niemanden interessiert. Ein Hinweis darauf, dass es eben totes Recht ist.

Doch durch die Einführung des Abs. 2a (der Rest ist grosso modo alt, obwohl 1a eben aus einem anderen ignorierten Gesetz stammt) soll der RSG jetzt offenbar als Maß des Versorgungsbedarf festgelegt werden. Etwas das er ohnehin schon sein müsste, aber eben nie wurde – doch jetzt per Gesetz sehr detailliert bis auf Bezirksebene sein muss, da die RSGs verbindlich erklärt werden können, und damit den Bedarf fixieren. Das klingt etwas theoretisch, wird aber sehr reale Auswirkungen haben.

Statt einen Bedarf an einem bestimmten Ort prüfen zu lassen, werden nun Standorte verbindlich festgelegt und ersetzen die Bedarfsprüfungen (auch diese Idee ist bereits viele Jahre alt). Heißt, was nicht im RSG drinnen steht, darf es auch nicht geben. Wie weit das geht oder gehen kann ist aktuell nicht klar – könnten dadurch theoretisch etwa alles Kassenstellen in einer Region abgeschafft werden? Oder verdoppelt? Könnten alle Ambulanzen gesperrt oder verdoppelt werden? Könnte man überall jetzt Spitäler errichten oder sperren, nur weil es einem Landespolitiker gefällt? Niemand kann das auf Basis dieses Gesetzes erahnen, was wo wie warum passiert. Umso mehr, als dass alle Zahlen, Daten und Fakten, die den Planungen zu Grunde liegen sollen, weiter geheim und einer Begleitforschung entzogen bleiben. Gegen einen RSG vorzugehen war schon immer schwer, wird aber jetzt sehr viel schwerer. Aber ob diese RSGs auch einer rechtsstaatlichen Prüfung standhalten? Wohl nicht.

Ich wiederhole – wären die RSGs auch nur ansatzweise versorgungswissenschaftlich korrekte Planungsinstrumente und nicht Willkürakte, würde die Idee gut sein. Aber sie sind nun einmal nur willkürlich und nicht bedarfsorientiert. Und weil eben die Versorgung in jedem Winkel Österreichs derartig unterschiedlich ist, aber alles den gleichen Gesetzen und Planungsgrundlagen unterliegen muss, müsste praktisch überall geprüft werden, ob die RSGs nicht gegen Verfassung und EU-Recht stehen. Doch das wird nicht passieren. „Wo kein Kläger da kein Richter“ dürfte der Grundgedanke dieser Gesetze sein – Jetzt, wo ein Institutioneller Veto-Player mit Freude und Geld für jegliche Klage durch alle Instanzen, die Ärztekammer, nicht mehr im Spiel ist, ist es nicht abwegig anzunehmen, dass in diesem Gemauschel und Getauschel sich keiner trauen wird, gegen ein Land zu klagen. Es wird also die Willkür der jetzigen Entscheidungsträger unkontrolliert wachsen, und die Versorgung der politischen Ökonomie ausgeliefert sein.

Bewertungs-Board

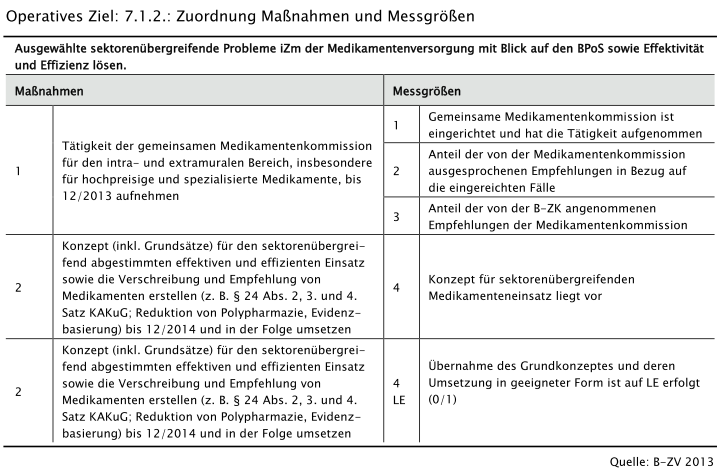

Und die Willkür wird nun auch auf Medikamente im Spital ausgedehnt – mittels Bewertungsboard. Im Grunde ist das ein neuer Ausdruck für die Medikamentenkommission, die, obwohl 10 Jahre alt, halt niemanden interessiert hat, möglicherweise, weil sie nicht klar definiert wurde und von der normierten Arzneimittelkommission unklar abgegrenzt war

Um aber diesem toten Pferd Leben einzuhauchen hat man dem Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz nun ein neues Hauptstück gegönnt

Ein Hauptstück, das allerdings ohne eigene Paragraphen auskommt – denn es wurde schlicht der § 62 aus dem Hauptstück F um die Buchstaben d, e, f, g, h, und i ergänzt. Vermutlich wollte man sich Arbeit ersparen – aber wie gesagt, die Legistik ist furchtbar.

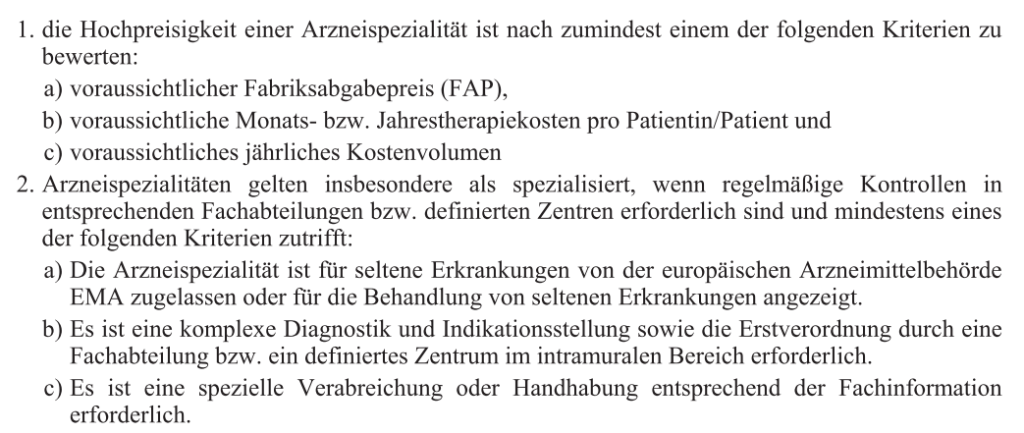

Würde das alles so laufen wie im NICE in UK, also evidenzbasiert, transparent und nachvollziehbar, dann wäre das völlig in Ordnung. Das wird es aber nicht – denn das Board ist voll von Politikern, die Daten haben, die sonst niemand sehen darf, und deren Gesetzesvorgabe so unklar ist, dass alles oder nichts hier beschlossen werden kann. Denn während die Verteilung der Steuergelder auf 100tausendstel genau (also auf 10.000€ genau) geregelt ist, wird sich das Bewertungsboard mit voraussichtlich hochpreisigen und spezialisierten Medikamenten beschäftigen. Was hochpreisig ist, entscheiden sie selbst. Und zwei Gummi-Absätze definieren was „spezialisiert“ ist

Was immer da auch jetzt hinter verschlossenen Türen passiert, es wird (1) geheim bleiben, da auch hier alle Zahlen, Daten und Fakten nicht offiziell sein werden, und die Geschäftsordnung vermutlich Geheimhaltung vorschreiben wird, und (2) gesetzeskonforme Willkür sein – dafür sorgt dieses Hauptstück G. Und das es nur ums verhandeln (oder eben Mauscheln und Tauscheln) geht zeigt der §62i – bei dem sich ein Anführungszeichen aus einem offenbar anderen Text erhalten hat – wie gesagt, die Legistik ist unterirdisch

Conclusio

Länder und Kassen kriegen deutlich mehr Geld als früher, um weiter das zu machen, was offenbar bisher nicht funktioniert hat. Wahnsinn ist es, wenn man immer das Gleiche tut, und meint, es kommt was anderes heraus.

Wenn was Neu ist, dann könnte man eventuell behaupten, dass die Länder nun noch weniger Regeln haben, die sie missachten müssen, wenn sie tun was sie wollen. Und die Kassen kriegen jetzt erstmalig direkt zusätzliches Steuergeld, um eben das zu machen was sie wollen.

Wo genau die vom Minister zitierte „viele Arbeit“ lag und wo der Tisch steht, an dem jetzt alle zusammensitzen – unklar

Aber, es ist klar die Handschrift der Länder zu erkennen – die wollen ja kein Spital sperren, brauchen dazu aber billige Arbeitskräfte – und die wurden fixiert.

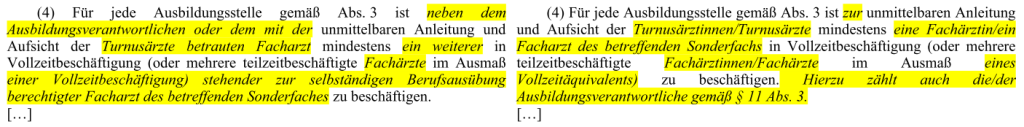

Dafür sorgt die wenig diskutiert Änderung des Ärztegesetzes 1998 – ÄrzteG 1998 bei den Bestimmungen der Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt § 10.

Diese Änderung wird wirkmächtig, und kommt ganz ohne Ziele aus. Es ist ein Rückschritt in der Ärzte-Ausbildung. Die Zahl der Ausbildungsstellen wird dadurch schlagartig steigen, weil nun ein Facharzt bis zu zwei Absolventen und fast unbegrenzt Studenten im KPJ ausbilden darf. Viel wird da nicht gelehrt werden, aber Dienstpläne können, so die Hoffnung der Länder, mit billigem Personal gefüllt und Spitalsstandorte gesichert werden – und „digital vor ambulant vor stationär“ konterkarieren. Alleine, die Absolventen werden da nicht mitspielen und ins Ausland gehen. Und das wird gute Gründe liefern, mehr MedUnis zu errichten. Und so beginnt alles von vorne.