Das Thema Gastpatienten begleitet uns bereits seit langer Zeit Was liegt hinter diesem ewigen Streit um Gastpatienten und warum?

(Lesedauer 6 Minuten)

Weiterlesen: Zankapfel GastpatientAktuell rechtlich fixiert ist die Situation in einer 15a-Vereinbarung in der es heißt:

(2025) „Für inländische Gastpatientinnen und Gastpatienten wird für die Dauer dieser Vereinbarung keine über die Abgeltung der Landesgesundheitsfonds hinausgehende Entschädigung bezahlt. Bilaterale Vereinbarungen bezüglich Gastpatientinnen und Gastpatienten sind möglich.“

Dieser Text hat seit seinem erstmaligen Beschluss 1997 defacto keine Veränderung erlebt, sieht man vom Zusatz aus 2003 zu bilateralen Vereinbarungen ab, der für die Einführung des ÖSG nötig wurde.

(1997) „Für inländische Gastpatienten wird für die Dauer dieser Vereinbarung keine über die Abgeltung der Landesfonds hinausgehende Entschädigung bezahlt.“

Entstanden ist diese Regelung zu Zeiten der EU-Beitrittsverhandlungen. Die Formulierung zeigt, dass sie als Provisorium gedacht war. Als Lösung war damals bereits die Idee, dass Geld der Leistung folgen soll. Und das wäre durchaus realisierbar gewesen, da gleichzeitig die „Leistungsorientierte Krankenanstalten Finanzierung (LKF)“ eingeführt wurde und das frühere Tagsatz-System ablöste.

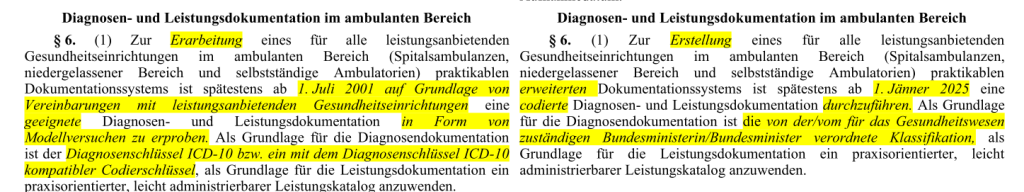

Dieses LKF-System ist ein Punktesystem, das auf der ebenfalls damals eingeführten verpflichtenden Diagnose- und Leistungsdokumentation (DLD) aufbaute, die der Grundstock für das (ex post sehr verständliche) ärztlich Jammern über überbordenden Bürokratie ist. Es wurden taxative Listen erstellt und für jede dort enthaltene Leistung, bzw. Diagnose Gruppen gebildet, für die dann Kosten in Punkte (1 Punkte =1€) umgerechnet wurden – sehr kompliziert. Der Erlös ergibt sich jedoch nicht auf Grund der Punktezahl, sondern erst über den realen Punktewert, der am Ende einer weiteren komplizierten Rechnung steht.

Zuerst muss festgestellt werden, wieviel Geld zur Verfügung steht. Das ist abhängig von der Entwicklung der Steuereinnahmen und der Lohnsumme. Das Geld wird in einen Topf gegeben. Dieser wird dann entsprechend einem, im Finanzausgleich (FAG) fixierten, Schlüssel auf Ländertöpfe aufgeteilt. Und dort wird dann ein vom Bundesland selbst beschlossener Anteil direkt auf die Punkte, und ein anderer als „Steuerungsbereich“ mehr oder weniger punkteabhängig und willkürlich auf einzelne Spitäler verteilt. Was also in einem bestimmten Spital der Punkt wert ist, ist frühestens ein Jahr nach den Leistungen, die dafür erbracht wurden, klar.

Fehlt damit bereits die Verbindung zwischen Leistung und Erlös (was ja wesentlich für irgendeine Art Kostenbewusstsein nötig wäre), wurde zudem eine merkwürdige Kalkulation herangezogen. Denn diese Punkte wurden, anders als in der betriebswirtschaftlichen Literatur empfohlen, nicht über eine SOLL-Kostenrechnung nach klaren Regeln festgelegt, sondern über eine IST-Kostendarstellung mit eher kryptischen Vorgaben in Referenz-Spitälern, die ganz Österreich repräsentieren sollten – und nie öffentlich zugänglich wurden,

Sporadisch (1999: für das LKF-Modell von 2002 bis 2008, 2005 für 2009 – 2016, 2014 ab 2017) wurde in diesen Spitälern „nachkalkuliert“, damit der Wert nahe der Realität bleibt – was natürlich nie funktioniert hat und immer zu absurden Überganszeiten führte. Etwa als die Technik der Katarakt-OP massiv verbessert wurde, waren bis zu Nachkalkulation diese Operationen eine wahre Cash-Cow und Spitäler mit Augenabteilungen hatten viel niedrigere Defizite als die ohne. Da das LKF-System aber über einen gedeckelten Topf gespeist wird, ging das natürlich auf Kosten anderer.

Das hat neben der gefühlt überbordenden Bürokratie zu weiterem Frust in den Spitälern geführt, weil diese Punkte offenbar ziemlich blödsinnig oder wenigstens völlig unpraktisch waren, Dass seit damals auch von jedem Primararzt eine wirtschaftliche Zusatzausbildung verlangt wurde, war dann nur noch ein Brandbeschleuniger..

Warum das System quasi gegen jede Art der Vernunft und zum Ärger der Spitäler so aufgestellt wurde, liegt in seinen Ursprüngen.

Von Anfang an war niemand interessiert, tiefer ins System einzugreifen als nötig. Direkte Vergleiche zwischen den Spitälern war genauso unerwünscht, wie eine Orientierungshilfe für die Spitäler, wie und wo man effizienter werden könnte. Denn gedacht war dieses System nicht um Transparenz zu schaffen oder gar Wettbewerb zwischen öffentlich finanzierten Spitälern herzustellen, sondern um die Spitäler aus dem Maastricht-Budget rauszuhalten

Das musste sein, weil interessanterweise damals keine realpolitische Chance bestand, die Vermögenslage, besser Verschuldungslage, der Spitäler einzusehen. Die Spitalsträger, im Überwiegenden Fall damals noch Gemeinden vor Ländern haben das einfach verhindert (geschickt gespielt hätten die die Offenlegung der Finanzen viel Jahre verzögern können). Um die EU-Verhandlungen weiterzuführen, musste ein Workaround gefunden werden und das war eben das LKF-System, dass durch die Festlegung von Preisen für Leistungen eine Art marktähnliche Situation vortäuschte, und so die Schulden der Spitäler aus dem Maastricht Budget raushalten konnte. Egal welche Flurschäden entstehen.

Wäre es tatsächlich so gekommen wie verkauft, wäre es möglich gewesen, das immer wieder politisch geforderte und auch versprochen Prinzip „Geld-folgt Leistung“ umzusetzen. Es wäre damit durchaus auch denkbar gewesen, seitens des Bundes die Leistungen zu bezahlen, egal an wem und in welchem Bundesland sie erbracht wurden. Die ganze Gastpatientendiskussion wäre nie entstanden.

Aber das war natürlich nur Theorie. Denn die Einführung dieses LKF-Systems war ja dazu da, Maastricht zu umgehen. Und so wurde eben beschlossen, dass auf der einen Seite das Punktesystem besteht, aber auf der anderen Seite eben das Geld für diese Punkte via Verhandlungen auf- und dann von den Ländern verteilt werden,

Und obwohl eigentlich einst kostendeckend kalkuliert, war der Topf, aus dem das alles nach dem Prinzip Ein Punkt = Ein Euro finanziert hätte werden sollen, defacto von Anfang an zu gering gefüllt. Denn, wie erwartbar, explodierte die Zahl der Patienten unmittelbar mit der Einführung des Systems. Und trotz immer höherer Dotierung des Topfs blieb das auch so. Und das damit unvermeidbare Defizit wird daher und seit jeher vom Spitalserhalter global und ziemlich willkürlich gedeckt.

Von einer „marktähnlichen“ Situation war man immer weit weg. Die realen „Preise“ für die gleiche Leistung sind mittlerweile in jedem Bundesland, ja in jedem Spital anders, aber, weil geheim, eben ohne die Signalwirkung zu entwickeln, die eigentlich erwünscht wäre. Reformverweigerung um jeden Preis, quasi.

Und weil das so ist, wurden die Gastpatienten natürlich zum Zankapfel. Nicht weil der Patient im Mittelpunkt steht, sondern weil man den eigenen Wählern gefallen muss. Reichen die zugeteilten Gelder nicht aus, müssen Landespolitiker die Defizite ausgleichen. Das geht über höhere Schulden. Wenn das irgendwie nicht mehr ganz so leicht ging, dann drohten Kürzungen in anderen Bereichen landesfürstlicher Wohltaten. Solche Kürzungen fallen den Wählern auf. Und dann kam und kommt der Gastpatient ins Spiel. Und das erleben wir eben gerade in Wien, dass vor einer Wahl steht.

Die Aussage, dass man bei der Spitalsfinanzierung das Steuergeld der eigenen Bundeslandsleute nicht für andre ausgeben darf ist also nicht neu, und war noch nie richtig. Aber weil das LKF-System derart merkwürdig aufgesetzt ist, steht seit 1997 der gegenseitige Vorwurf der Bundesländer im Raum, der andere erhielte zu viel, man selbst zu wenig. Der propagandistische Wert dieses Vorwurfs ist leicht erkennbar, weil dabei stets bei sich nur die angeblichen Mehrkosten thematisiert werden, und beim anderen die angeblich zu hohen Einnahmen. Eine Gegenüberstellung auf Basis eines gemeinsamen Nenners, etwa dem Kostenträger, also einem vergleichbaren Patienten, sehen wir nie.

Und das ist erstaunlich, weil ja das LKF-System mit seinen Punkten hervorragend als Orientierung geeignet ist, um herauszufinden, wie teuer die Spitalsversorgung in den einzelnen Bundesländern wirklich ist. Dass das kaum wer tut, ist halt der Komplexität des Systems geschuldet die kaum ein Journalist durchblickt und noch weniger nachprüfen kann. Die Ausrede, die Daten stimmen nicht, ist einfach immer schlagend.

Wenn es auch nicht möglich ist, in einzelne Spitäler zu schauen, auf Landesebene geht das aber sehr wohl. Seit vielen Jahren wird in der „Überregionale Auswertung der Dokumentation in landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten“ genau berichtet. Abrufen kann man mittlerweile nur mehr die aktuelle Fassung, früher gab es sogar einmal eine eigene Homepage! Aber so viel verändert sich eh nicht. Einerseits weil ich ein Archiv habe, das Jahrzehnte zurückgeht – ich lade alles immer brav runter, weil ich ja weiß, dass jede neue Regierung sofort das alte unzugänglich macht, andererseits wegen der Dimensionen.

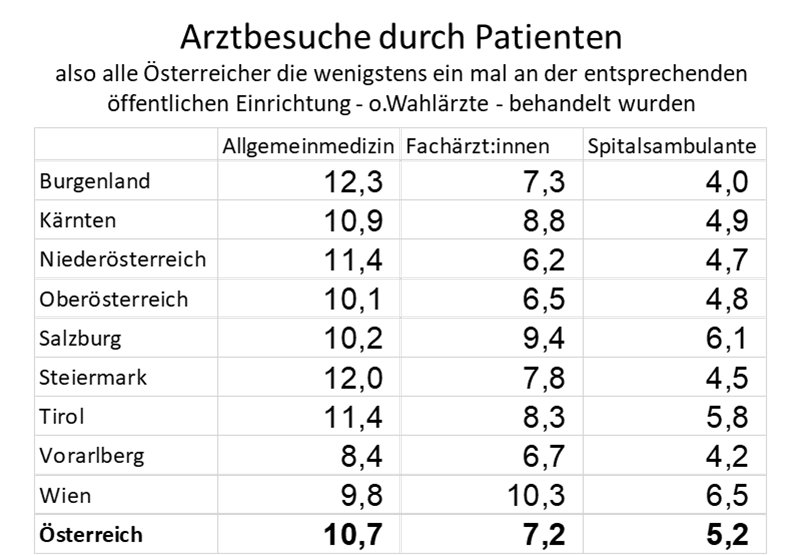

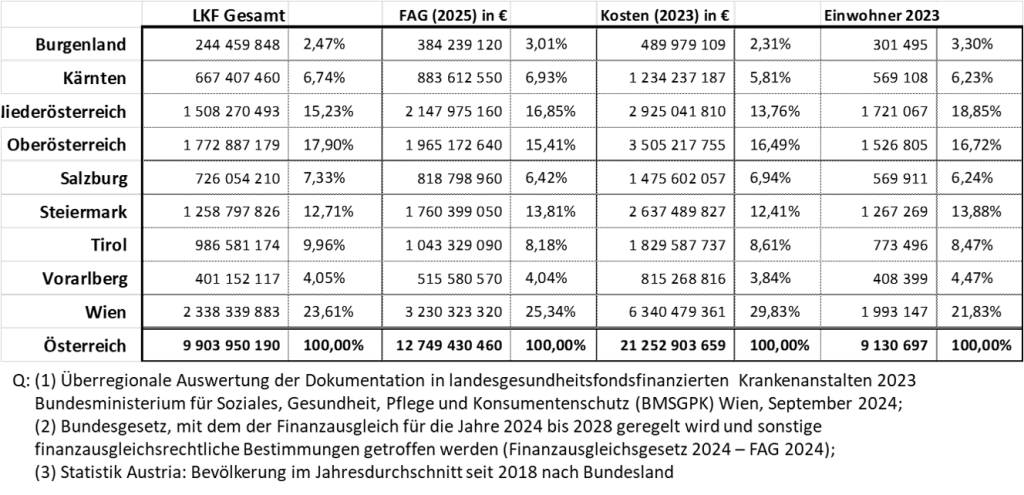

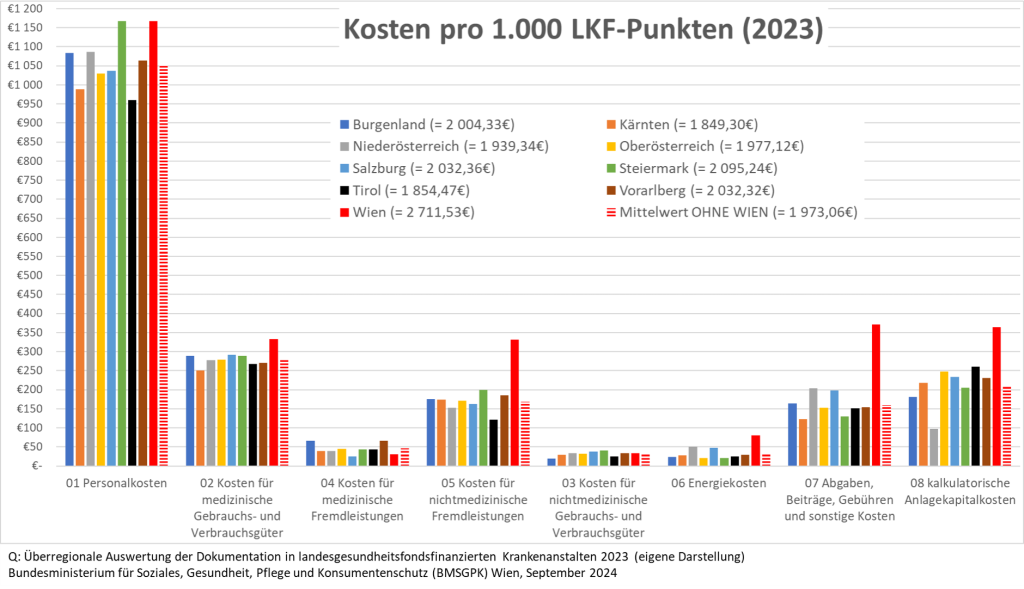

Denn es sind gewaltige Dimension – 2023 wurden 9,9 Milliarde Punkte produziert, die 21,3 Milliarden € gekostet haben. Und wie man an der Tabelle sieht, erhält Wien im FAG relativ viel Geld für seine LKF-Punkte, macht aber auch relativ zur Bevölkerung mehr, aber das relativ teuer. Aber Warum?

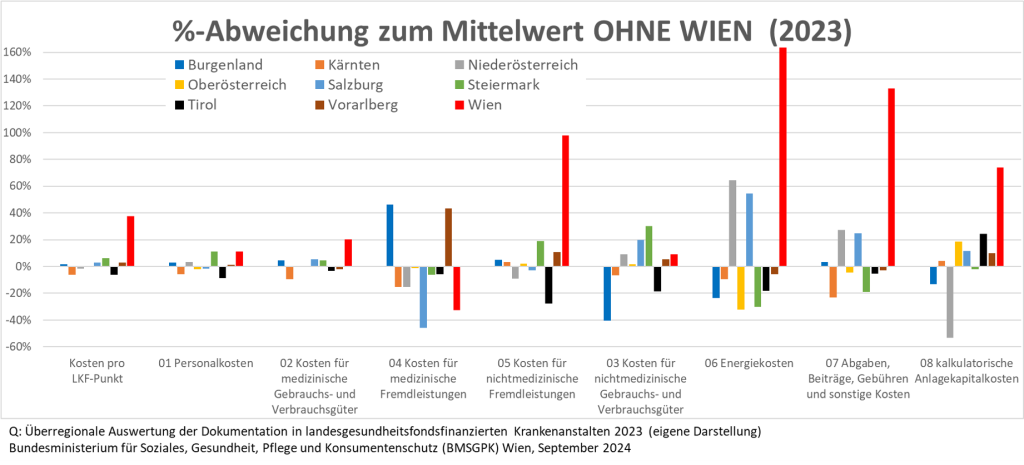

Betrachtet man die Produktionskosten pro Bundesland, fällt auf, dass es nur ein Bundesland gibt, das sehr teuer ist. Betragen die Kosten außerhalb von Wien zwischen 1,9 und 2,1 Euro pro Punkt, liegen diese in Wien mit 2,7€ etwa 40% höher.

Die erste Reaktion würde natürlich sein, dass das am AKH liegt, weil eben dort absolute und daher seht teure Spitzenmedizin geleistet wird.

Ein zweiter Blick zeigt aber, dass das anders ist. Erstens haben Tirol und Steiermark auch Universitäten, deren Kosten sich jedoch nicht erheblich von anderen unterscheiden, und zweitens liegen die Treiber der Kosten außerhalb des medizinischen Bereichs.

Dank der Aufstellung der Kosten können Personalkosten, medizinische Sachkosten und weitere Kostenarten, die nicht unmittelbar bei der Behandlung anfallen, unterschieden werden. Dazu gehören etwa nicht-medizinische Fremdleistungen, Energie, Abgaben und Gebühren etc. Fassen wir diese Kostenarten unter dem Stichwort „Infrastruktur“ zusammen, dann kostet die in Wien pro Punkt 1,2€ und damit doppelt so viel wie im Schnitt der anderen Bundesländer.

Und weil Wien nun etwa 2,3 Milliarden Punkte produziert, kommt da eine erhebliche Summe heraus. Anders ausgedrückt, wenn Wiens Infrastruktur so effizient wäre, wie im Rest von Österreich, hätte deren Infrastruktur 2023 um 1.362.911.984,65 € weniger gekostet. Die Frage, wo diese 1,4 Milliarden € im Infrastrukturbereich (also patientenfern) hin sind, ist eine völlig legitime Frage. Die größten Brocken dieser Mehrkosten sind 500 Mio€ für Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstigen Kosten und 400 Mio€ für nichtmedizinsche Fremdleistungen (und das bei hohen Personalkosten – also kein Hinweis auf außergewöhnliches Outsourcing).

Warum in Wien die Infrastruktur-Kosten derart hoch sind, lässt sich nur vermuten. Es könnte jedoch viel mit dem AKH zu tun haben. Denn neben der Bereitstellung aller Ärzte durch das Wissenschaftsministerium, zahlt dieses auch 16% der Betriebskosten (Zusammen werden so etwa ein Drittel der Kosten vom Bund übernommen). Je höher die Betriebskosten sind, desto mehr Geld kommt daher vom Bund. Und weil die Infrastruktur der meisten Spitäler in Wien durch die Stadt Wien bereitgestellt wird, zahlt sich das Wien quasi selbst, womit die Höhe, etwa für Gebühren, eigentlich unwichtig ist. Aber da das Wissenschaftsministerium, das selbst keinen Einfluss auf diese Kosten hat, aber über das AKH zahlen muss, entstehen zusätzliche Einnahmen. Das ist natürlich reine Spekulation.

Aber völlig unabhängig, was dahintersteht, die Behauptung dass Wien zu wenig Geld für die Versorgung der Gastpatienten erhält, stimmt also nur, wenn es die eigenen, selbst festgelegten Kosten als Basis heranzieht. Aus Sicht der Daten ist das nicht verständlich, womit der Verdacht, es geht um Wahlkampf, nicht von der Hand zu weisen ist. Nachvollziehbar, nur Wiener dürfen in Wien wählen, also kann man die anderen vergrämen. Und da die politischen Achsen zwischen Wien und NÖ, bzw. Wien und Burgenland heute andere sind, als noch vor wenigen Jahren, war das dort sicher nicht überraschend.

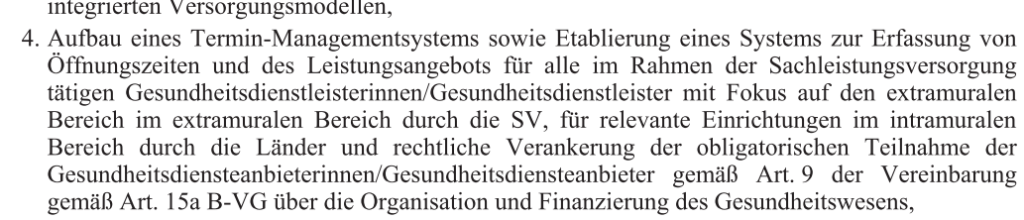

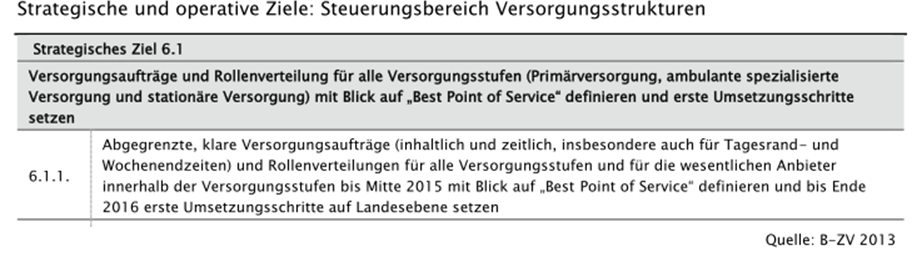

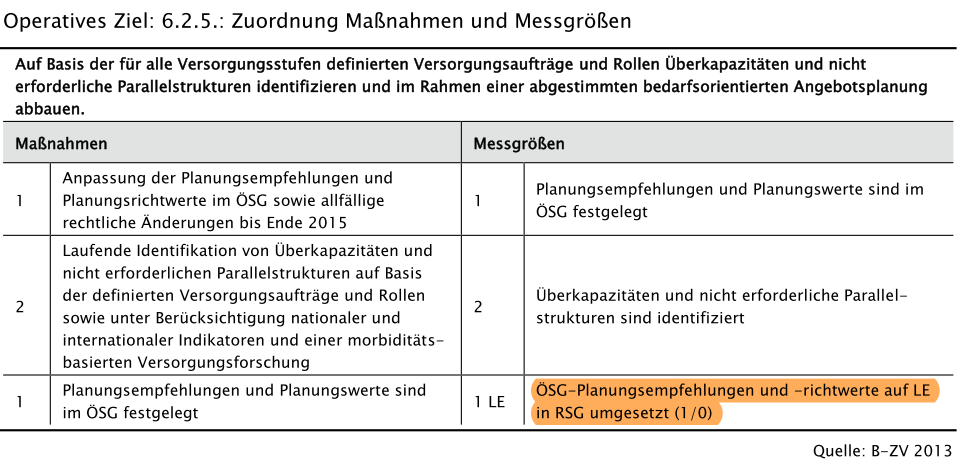

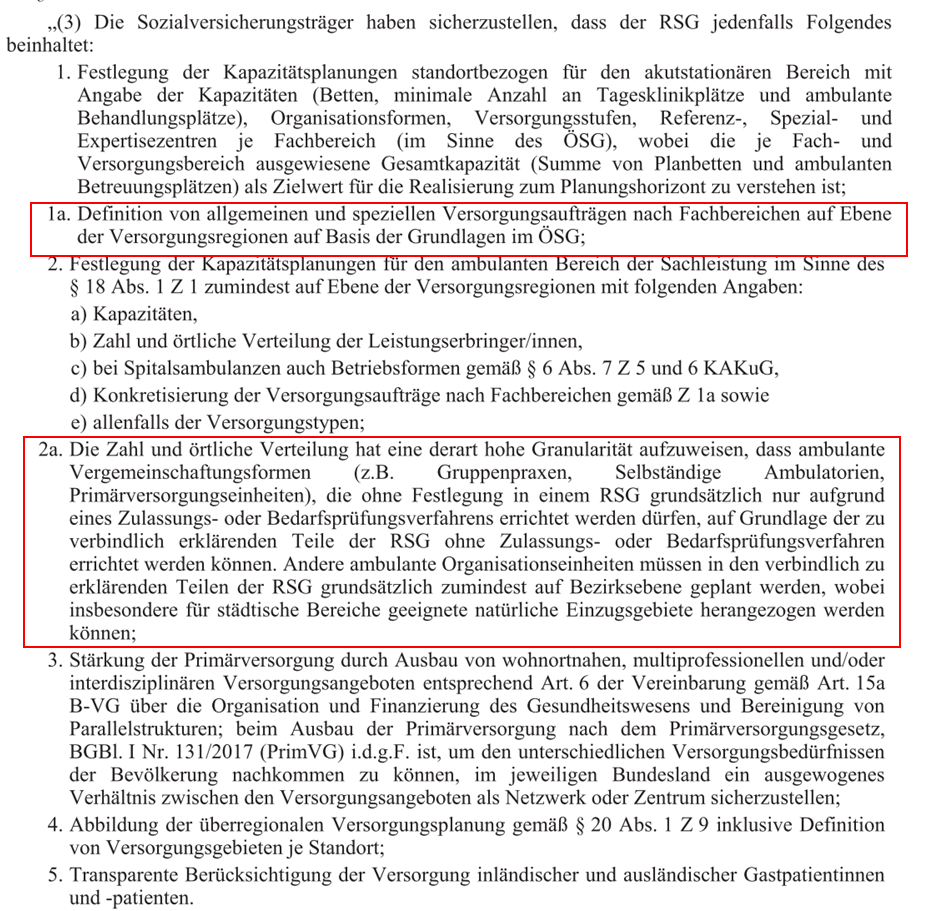

Das Gastpatienten-Spiel tritt je nach Wahlkalender seit Jahrzehnten immer wieder zwischen fast allen Bundesländern in unterschiedlicher Ausprägung auf – und das mit voller Absicht und gewollt, sonst würden sie längst eine datenbasierte Lösung gefunden haben. Denn anders als 1997 gibt es kaum mehr Gemeindespitäler, die irgendetwas verhindern könnten, der ÖSG, der das sogar bilateral zuließe ist seit 2003 Gesetz, und zudem sind seit 2016 öffentliche Spitäler automatisch im Maastricht-Budget. Aber wer gibt liebgewonnene chauvinistische Wahlkampfthemen einfach so auf.