Inhaltsverzeichnis

- Zusammenfassung

- Einleitung

- Behandlung, Versorgung und Gesundheitssystem sind unterschiedliche Dinge

- a).. Die Ebene der Behandlung

- b).. Die Ebene der Versorgung

- c).. Die Ebene des Gesundheitssystems

- Grundsätzliches zum österreichischen Gesundheitssystem…

- Die Kassenfusion

- (1) Ist das österreichische ambulante Versorgungssystem wirklich so schlecht?

- a… Was soll ambulante Versorgung?

- b.. Was ist PHC?

- c… Ist unsere ambulante Versorgung so schlecht?

- d.. Wie misst man „ambulante Versorgung“?

- e.. Warum gibt es bei uns kein PHC?

- (2) Welche Organisationsformen gibt es in der ambulanten Versorgung?

- a.. Kassenärzte

- b.. Wahlärzte

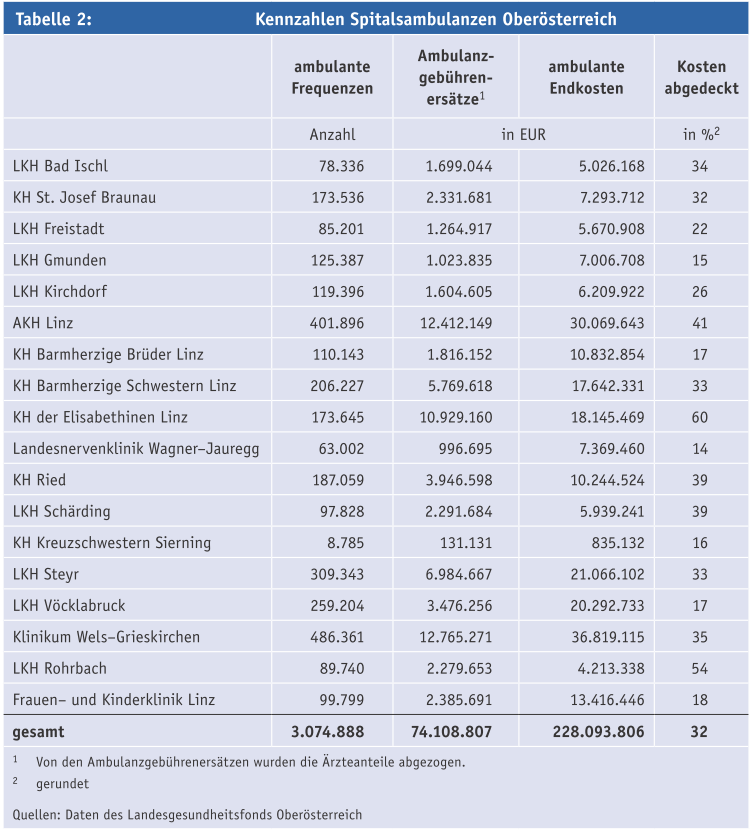

- c… Spitalsambulanzen

- d.. Kasseneigene Ambulatorien

- e.. Selbständige Ambulatorien

- f… Privatärzte

- (3) Welche Folgen hat diese Zersplitterung?

- a.. Welche Folgen hat das auf die Versorgung?

- b.. Welche Folgen hat das für die Regionen?

- c… Warum gibt es keinen einheitlichen Katalog?

- d… Warum ist es sinnvoll, einheitliche Leistungen einheitlich zu honorieren und dafür über andere Modelle (P4P) Leistungsanreize zu schaffen, die sowohl regional als auch finanziell flexibel sind?

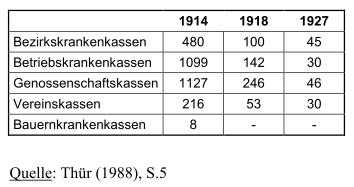

- (4) • Warum gibt es in Österreich so viele Kassen?

- a.. Wie viele Kassen gibt es?

- b.. Woher haben die Krankenkassen ihr Geld?

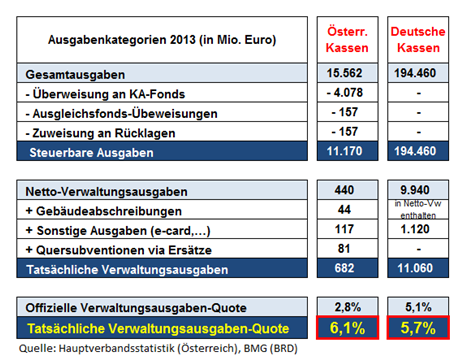

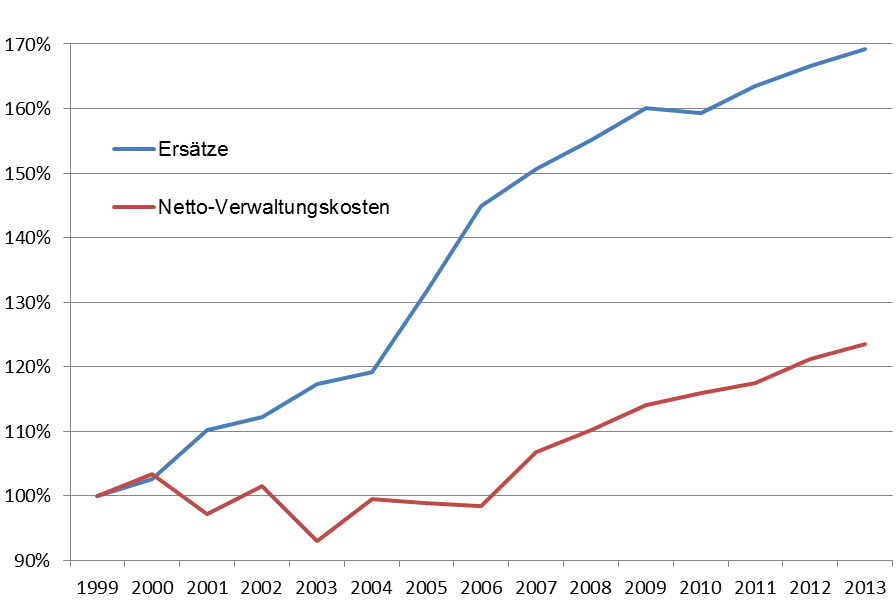

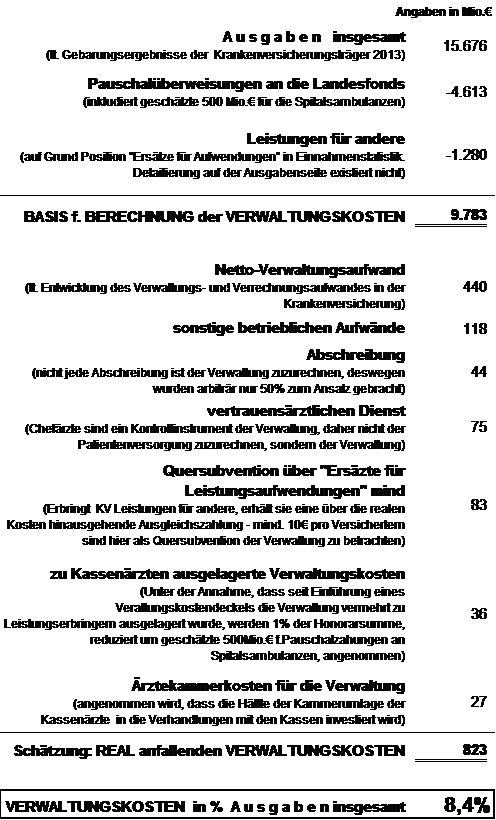

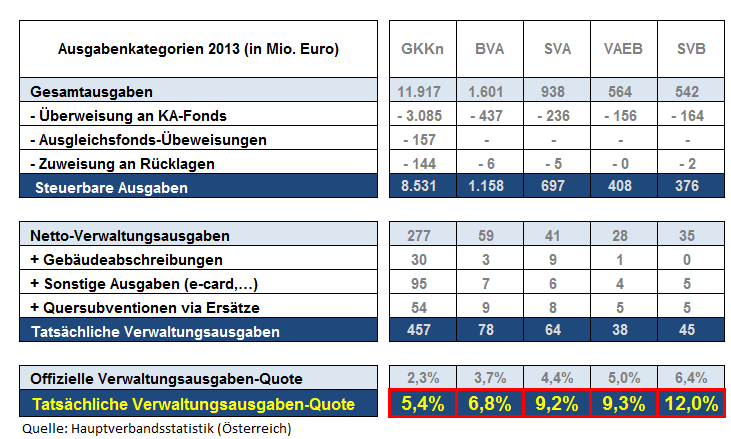

- c… Kostet die Verwaltung wirklich nur 3%?

- d… Sind Pflichtsysteme wie in Österreich (Pflichtversicherung statt Versicherungspflicht und Kassenplanstellen statt Niederlassungs-freiheit) wirklich schlecht?

- (5) Was passiert, wenn die Kassen fusionieren?

- e.. Ist eine Kassenfusion eigentlich sinnvoll (Zentralisierung im Zeitalter der Dezentralisierung)?

- f… Was bringt eine Fusion – Einsparungen?

- g.. Welche Voraussetzungen sind nötig, um die Kassen zu fusionieren (rechtlich und kulturell)?

- h.. Wie geht man bei einer Kassenfusion mit den Spitalsambulanzen um?

- i… Wie geht man bei einer Kassenfusion mit den Wahlärzten um?

- Literatur

- Abkürzungen

Eine Analyse im Auftrag der Team Stronach Akademie im ersten Halbjahr 2015

Zusammenfassung

In den Medien wird oft und gerne kolportiert, dass eine Kassenfusion sehr viel Geld in der Verwaltung einsparen könnte. Hier wird wohl eher polemisch argumentiert. Richtig ist, dass die Kassen viele Doppelgleisigkeiten verwalten. Daraus kann jedoch noch nicht abgeleitet werden, dass die Ausgaben hier alleine durch eine Kassenfusion in relevanter Höhe sinken werden.

Die 8.000 Mitarbeiter in der „Verwaltung und Verrechnung“ der Kassen verwalten im Wesentlichen nur die 10.000 Kassenärzte. Betrachtet man die Zahl der Kassenmitarbeiter aber aus der Sicht der Versicherten, steht pro 1.000 Versicherten etwa ein Kassenmitarbeiter zu Verfügung. Wenn die Kassen primär Patienten-versorgung (kriegen die Versicherten zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Leistung?) und nicht Ärzteverwaltung betrieben, wäre die Zahl der Mitarbeiter zu rechtfertigen. Eine Kassenfusion ginge also nicht zwangsläufig mit massivem Stellenabbau einher.

Schlussendlich würden direkt erzielbare Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich, eventuell in niedrigen dreistelligen bleiben – das ist im Vergleich zu den 10 Mrd. €, die verwaltet werden, eine meiner Meinung nach vernachlässigbare Größe. Mehr noch, der politische Kampf um so eine Fusion ist bei einem solchen Betrag definitiv zu groß. Und im Grunde sind 6% bis 8% Verwaltungskosten (denn anders als kolportiert wird, liegen die Verwaltungskosten real eben nicht bei unter 3%) eine tolerable Größe, wenn die Ergebnisse passten. Doch genau das ist leider nicht der Fall.

In Österreich finden – gerechnet auf 365 Tage zu 18 Stunden – pro Minute etwa 330 ambulante Versorgungssituationen statt. Viele dieser Versorgungssituationen koppeln aufeinander und zueinander rück – wir haben es also mit einer unglaublich komplexen Situation zu tun.

Ähnlich komplexe Situationen werden üblicherweise durch Marktmechanismen (Wettbewerb und der „unsichtbaren Hand des Marktes“) gesteuert. In Gesundheitssystemen jedoch wird der Versuch unternommen, diese so wenig wie möglich eingreifen zu lassen.

Wenn jedoch nicht der Markt steuern soll, dann kann nur durch Planung gesteuert werden. Und genau diese wird durch die Zersplitterung unmöglich gemacht. Daher ist eine Situation, wie sie in Österreich vorliegt – also mehrere Pflichtebenen, die nicht miteinander planen müssen und auch nicht im Wettbewerb stehen – tatsächlich schlecht.

Der Grund, warum eine Kassenfusion daher sinnvoll ist, ist die Möglichkeit, das Gesundheitswesen straffer zu organisieren, um die Planung, und in weiterer Folge die Versorgung zu verbessern.

Wenn also über eine Kassenreform diskutiert wird, sollte darüber diskutiert werden, wie man aus den Kassen moderne Versorgungsunternehmen macht, die statt der Verwaltung die Gestaltung der Versorgung ihrer (v.a. chronischen) Patienten als Aufgabe sehen; also beispielsweise: „Kriegen die Diabetiker ihre jährliche Augenhintergrunduntersuchung oder nicht?“, „Erhalten alle Herzschwächepatienten ihre Medikamente, und wenn nein, was ist zu tun, dass das passiert?“ etc.

Allerdings fehlt dazu bereits ein sehr wichtiges Instrument. Anders als in praktisch allen anderen Ländern der Welt, existiert für den Bürger weder eine Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Kassen (Pflichtversicherung vs. Versicherungspflicht), noch existiert ein einheitlich definierter und verbindlicher Katalog für die Anbieter ambulanter Leistungen. Damit kann also jede Kasse im Wesentlichen selbst festlegen, was den Versicherten angeboten wird, und über die Honorarordnung auch steuern, ob es wohnortnah durch Vertragsärzte angeboten wird, und zudem kann innerhalb des bestehenden Honorarkatalogs auch jeder Kassenarzt völlig frei entscheiden was er seinen Patienten anbieten möchte, und was er „anderen“ überlässt, in dem er Patienten weiterüberweist.

Um jedoch die Patientenströme zum „Best Point of Service“ aus gesundheitsökonomischer Sicht zu lenken, ist es dringend nötig, Regeln aufzustellen, zu messen, ob diese Regeln funktionieren, und immer wieder nachzubessern. Ohne einen einheitlichen Katalog ist aber nicht einmal erkennbar, was denn wirklich wo erbracht wird, geschweige denn, ob es auch wirklich so wohnortnah wie möglich erbracht wurde.

Das wissend, steht demnach seit 1996 regelmäßig, und auch 2013 wieder, in diversen Regierungsprogrammen und Gesetzen, dass ein einheitlicher Diagnosen- und Leistungskatalog für den ambulanten Bereich (Wahlärzte, Kassen-ärzte, Spitalsambulanzen Ambulatorien) einzuführen ist. Aber es ist offenbar nicht möglich, einen solchen Katalog mit den aktuellen Akteuren zu verhandeln und zu beschließen, womit die Frage zu stellen ist, ob es nicht leichter wäre, die Kassen zu fusionieren, um damit einen solchen Katalog zu erhalten?

Gesundheitsökonomisch, bzw. versorgungswissenschaftlich gilt als Devise für den „Best Point of Service“: „ambulant vor stationär“ und „so wohnortnah wie möglich“.

Wenn die ambulante Versorgung so wohnortnah wie möglich sein soll, ist es wichtig, die ärztlichen Dienstleister so wohnortnah wie möglich zu verteilen, um dort möglichst viele gesundheitliche Probleme zu adressieren.

Das ASVG kennt den Begriff „wohnortnah“ jedoch nicht, sondern legt laut § 342. (1) Abs.1 fest, dass in der Regel die Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit erreichbaren Vertrags-ärzten oder einem Vertragsarzt und einer Vertrags-Gruppenpraxis freigestellt sein soll.

Sucht man jedoch nach Angaben, die diese „angemessene Zeit“ erläutern, dann wird man feststellen, dass es keine gibt. Am Ende wird „angemessen“ völlig unterschiedlich und auch willkürlich interpretiert, sodass eine völlig inhomogene Versorgungsdichte in Österreich zu beobachten ist.

Da das ASVG nie als ein ernstzunehmendes Steuerungsgesetz erarbeitet wurde, sondern eher als eine Art Geldverteilungsinstrument, wurden die Kassen nie zu „Versorgern“, sondern blieben Verwalter. Mehr noch, sie wurden immer mehr zu (politisch durchdrungenen) Systemanbietern („Kassensystem“).

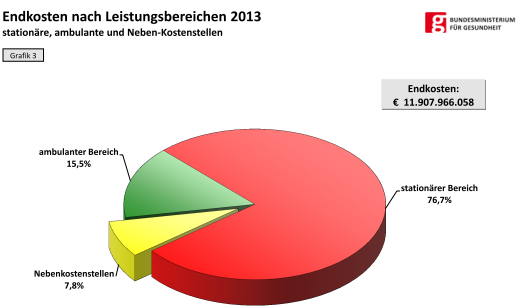

Als Systemanbieter sind Kassen jedoch nicht geeignet, weil sie nicht für den ganzen Bereich des Gesundheitswesens – von der Primär-Prävention bis zur Hospizversorgung – zuständig sind, wie etwa die französische Sozialversicherung.

Andererseits sind sie auch als Versorger nicht geeignet, weil sie in der verpflichtenden Verhandlungssituation mit den Ärztekammern (den Vertretern der „Behandlungsebene“) stecken – also dort praktisch weder bedarfsorientiert planen können, noch Anreizsysteme so setzen können, dass Ziele erreicht werden könnten. Ganz abgesehen davon, dass die Kassen ja schon keine versorgungswissenschaftlich vernünftigen Ziele entwickeln oder gar festsetzen.

Das Ziel der Versorgungswissenschaft, Wege zu finden, die Versorgung so wohnortnah wie möglich zu erbringen, konnte also nie Teil des Selbstbildes der Kassen werden, denn die Verhandlungen mit der Ärztekammer (die ja Vertreter der Behandlungsebene sind) funktionierten im Grunde so, dass die Kassen eine Prognose abgaben, wie viel Geld im nächsten Jahr MEHR zur Verfügung steht. Dieser Betrag wurde dann zuerst auf die einzelnen Fächer aufgeteilt und dann anhand des historischen Honorarkatalogs aufgeschlüsselt. Und je nachdem, welche Arztgruppe in der Ärztekammer gerade die „Macht“ hatte, wurden diese in den Verhandlungen besser bedient. Einmal waren es die Hausärzte, dann wieder einzelne Fachärzte. Logik findet man hier nicht.

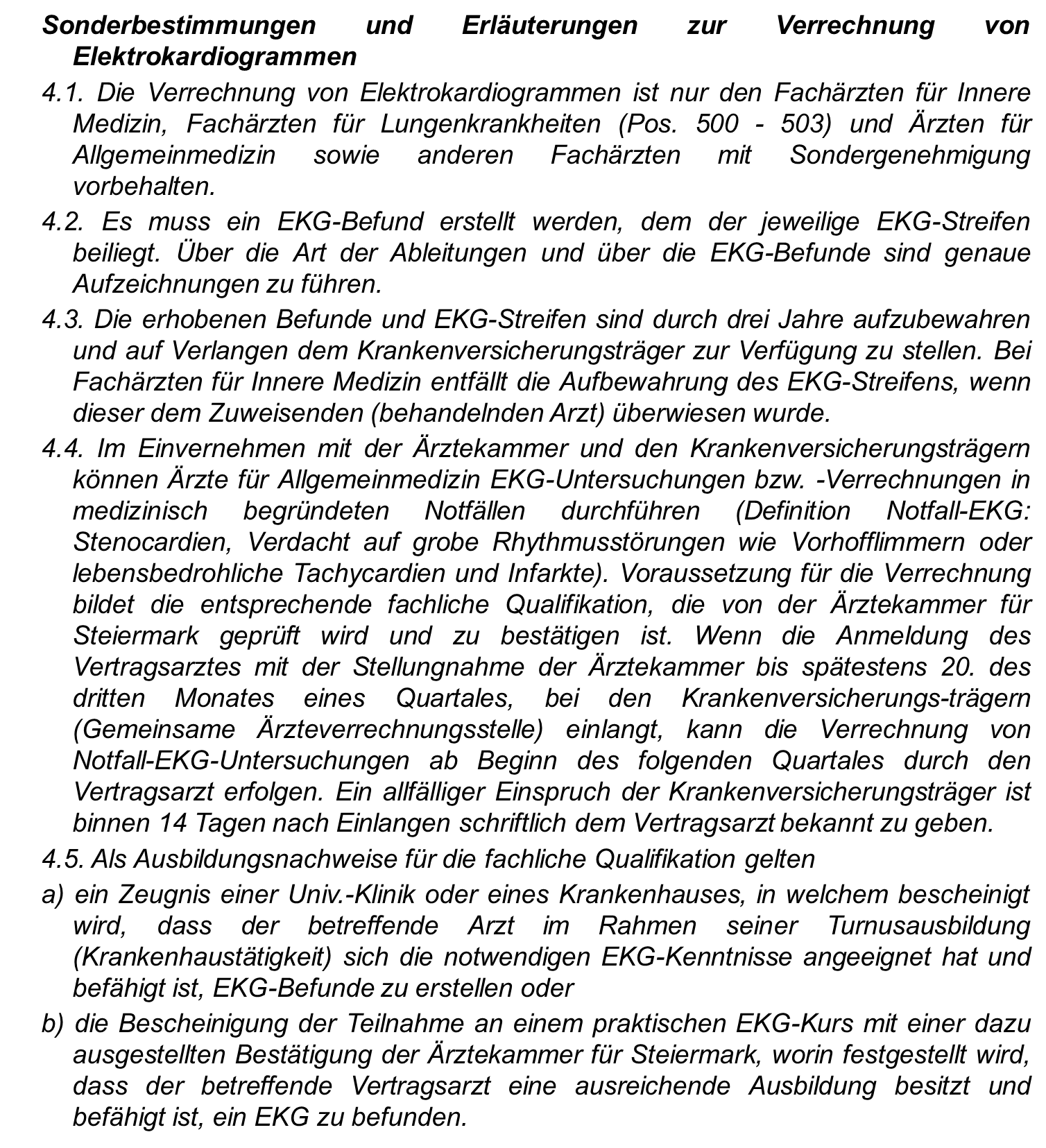

Das geschah und geschieht seit 1955 jährlich für mehr als 20 Krankenkassen in neun Bundesländern anhand von heute „nur mehr“ 14 Honorarkatalogen, die jeweils unterteilt sind in 15 bis 20 Sonderfächer. Es ist also eine sehr komplizierte, und wegen der begrenzten Ressourcen auch eine komplexe Situation, die hier jährlich hunderte Male stattfand und stattfindet.

Das Fehlen eine gesamthaften Strategie und viele politische Streitereien, die seit 1955 existieren haben schließlich dazu geführt, dass sich mehrere ambulante Versorgungsschienen praktisch unabhängig voneinander entwickelt haben: Kassenärzte, Wahlärzte, Spitalsambulanzen, kasseneigene und selbständige Ambulatorien.

Keiner hat eine Verpflichtung, jene Leistungen, die er erbringen dürfte, auch zu erbringen. Ein niedergelassener Arzt, ob nun Kassen-, oder Wahlarzt, kann aus dem Honorarkatalog jene Leistungen anbieten, die er will. Die, die er nicht anbieten will, bietet er auch nicht an. Sollte ein Patient eine Leistung brauchen, die, weil sie etwa finanzielle Verluste verspricht, oder aber ein hohes Risiko in sich trägt, nicht durchgeführt wird, kann der Patient einfach weitergeschickt werden.

Aber es gibt auch andere Fälle. Da darf ein Arzt eine Leistung für die eine Krankenkasse erbringen, bei der anderen besteht jedoch entweder ein Fächervorbehalt, oder aber die Leistung wird nicht honoriert. So kann es dann sein, dass der eine Patient in einer Ordination eine Leistung erhält, der andere jedoch nicht, oder nur gegen Bargeld – je nachdem, wo der Patient versichert ist.

Eine mögliche Erklärung solcher „Ungleichheiten“ ist, dass jede Krankenkasse, einen anderen „Best Point of Service“ identifiziert und dann die Anreize so setzt, dass Patienten eben an unterschiedlichen Stellen versorgt werden. Eine andere, wahrscheinlichere Erklärung ist, dass das alles ein rein zufälliges und unbewusstes Produkt jahrzehntelanger Verhandlungen ohne Ziel ist.

Die einzige Stelle übrigens, an der Patienten fast sicher sein können, alles gleich zu erhalten, sind die Spitalsambulanzen. Und da immer mehr Patienten dieses „Spiel“ verstehen, beginnen sie von sich aus, diese immer häufiger direkt zu frequentieren.

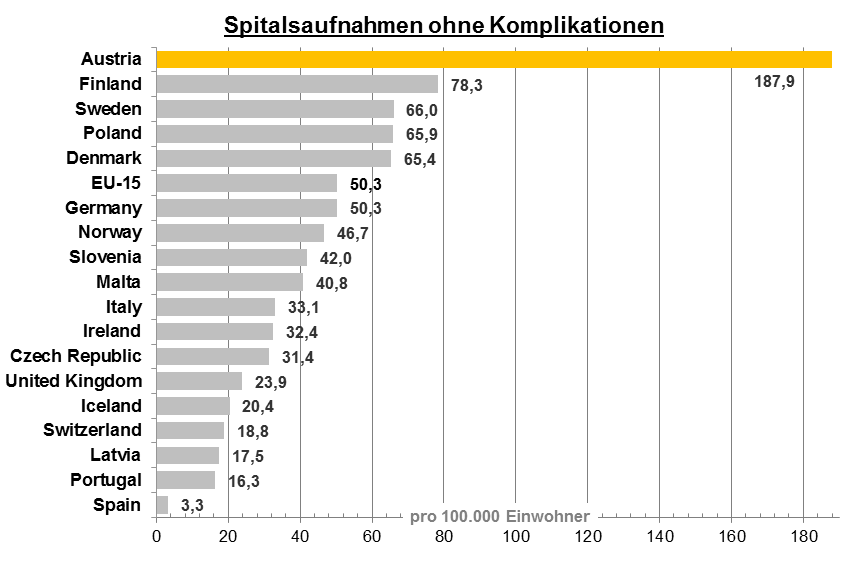

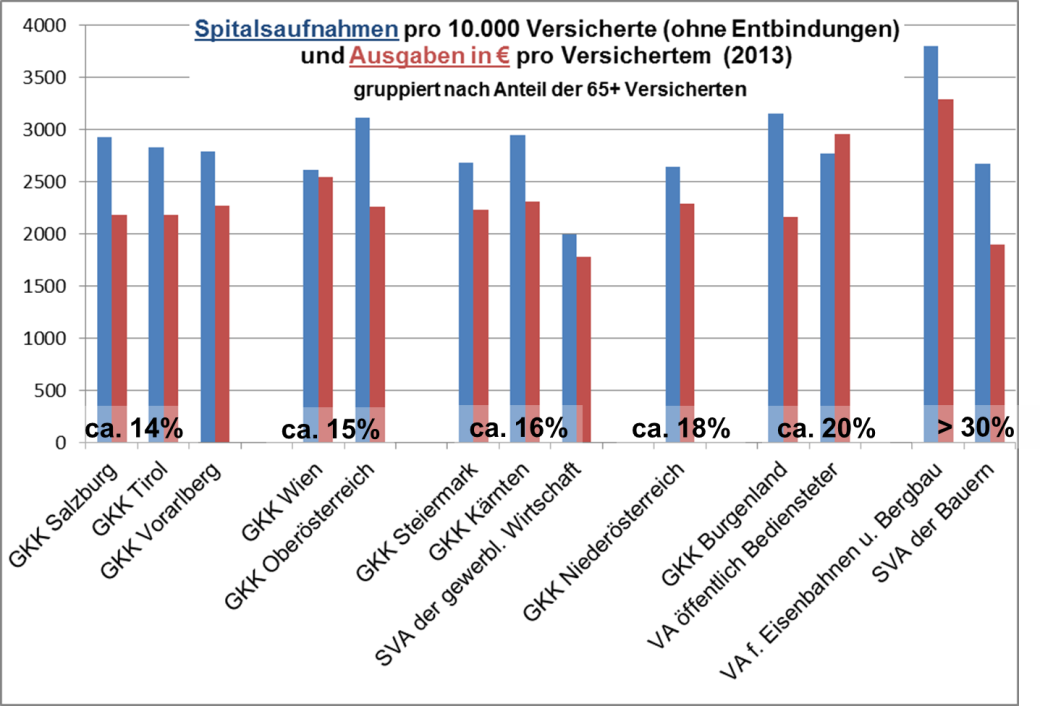

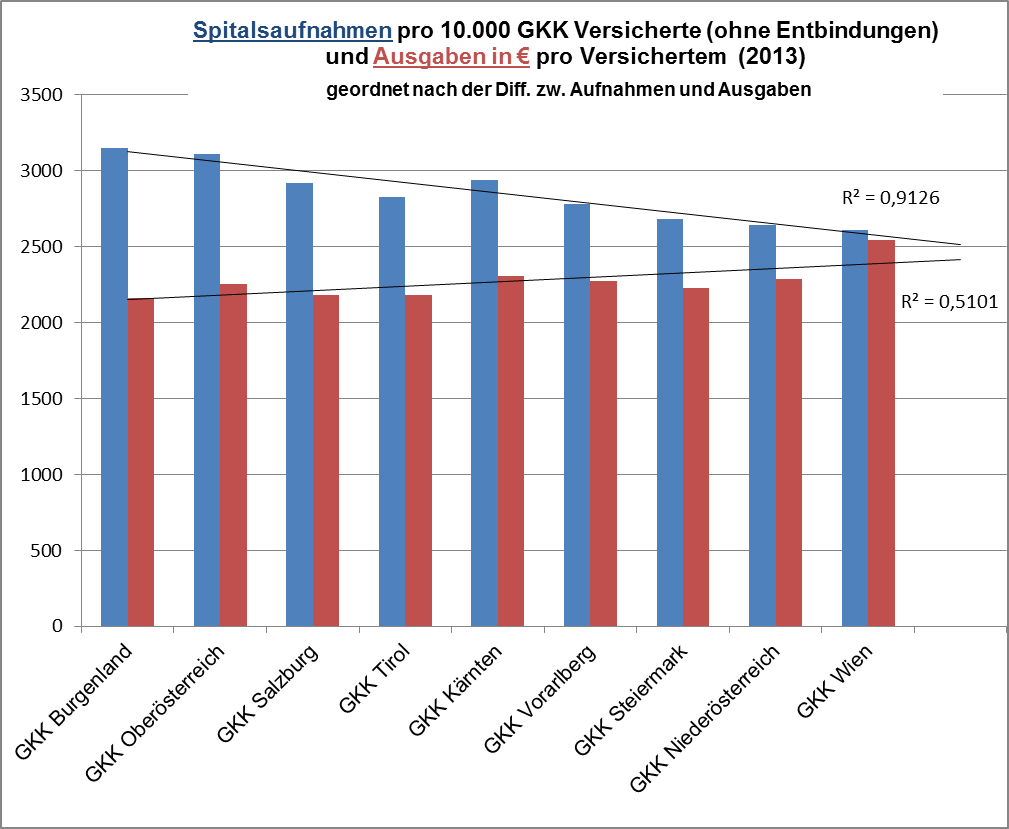

Das parallele Agieren mit unterschiedlichen, oft divergierenden Anreizen führt dazu, dass in Österreich bei gleichzeitig hoher Inanspruchnahme ambulanter Strukturen die Zahl der stationären Patienten ebenfalls atemberaubend hoch ist – weil die ambulante Versorgung ineffektiv ist.

Um die Effektivität der ambulanten Versorgung zu messen, wird die Krankenhaushäufigkeit vom Patienten mit „Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC)“ gemessen. Als ACSC gelten Krankheitsbilder, bei denen Krankenhaus-aufenthalte durch eine zeitgerechte und effektive ambulante Versorgung potenziell verhindert werden können.

Bei mindestens 470.000 oder 35% aller Spitalsaufnahmen von Patienten über 65, mit einer Belagsdauer von weit über vier Millionen Spitalstagen (das sind mehr als 25% aller Spitalstage) sind die Entlassungsdiagnosen wohl nicht gerade die, die man bei einer höchstspezialisierten stationären Versorgung in einem Akut-Spital erwartet – Rücken- oder Gelenks-schmerzen, Dehydrierung, Kreislauf-schwäche, kleine Verletzungen etc. Allesamt wohl Spitalsaufnahmen, die durch ambulante Versorgungsmaßnahmen hätten verhindert werden können. Aber auch chronische Krankheiten wie Diabetes oder COPD führen bei uns zu sehr hoher Krankenhaushäufigkeit.

Um die ambulante Versorgung effektiver, aber auch effizienter zu gestalten, müsste ein, komplett neuer, vernünftiger und einheitlicher Katalog aller ambulanten Leistungen eingeführt werden. Das allerdings stellt sich als politisch unlösbare Aufgabe dar.

Im Kassenbereich zwingt das Vertragswesen jede Krankenkasse und die dazugehörige Ärztekammer praktisch in ein Dasein (inoperabler) siamesischer Zwillinge, die sich zwar streiten können, aber nicht trennen. Und von diesen „Zwillingen“ gibt es sehr viele.

Jedes dieser Zwillingspaare hat es über die Jahrzehnte gelernt, einen Modus Vivendi zu finden, der in den Honorarkatalogen seinen Niederschlag findet. Über diese wird im Wesentlichen nur das zur Verfügung stehende Geld aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt weder nach versorgungswissenschaftlichen noch nach gesundheitsökonomischen, ja noch nicht einmal nach ökonomischen Grundsätzen. Deswegen sind die Honorarpositionen auch nicht einheitlich benannt oder überall gleich viel wert.

Würde ein einheitlicher Katalog eingeführt, entstünde eine Transparenz, die eine Vergleichbarkeit zwischen den Kassen und Regionen ermöglichte. Man könnte also feststellen, welche Leistungen effektiv erbracht werden und auch, ob sie zu selten, zu oft oder vermutlich richtig oft erbracht würden, da ja mit einem einheitlichen Katalog eine epidemiologische Kontrolle möglich wäre – allerdings nur, wenn wirklich der gesamte Katalog vereinheitlicht würde und den Positionen auch einheitliche und betriebswirtschaftliche Kalkulationen zu Grunde lägen.

Aber genau an diesem Punkt beginnen die Widerstände vor allem in der Ärztekammer massiv zu werden,

Einer der Gründe, warum die Verhandler in den Ärztekammern praktisch keinerlei Spielraum haben, einer Vereinheitlichung der Kataloge zuzustimmen, hängt mit der Eigenart der selbstoptimierenden Organisation zusammen.

Im Wesentlichen, und für das resistente Verhalten gegenüber einem einheitlichen Katalog auch wesentlich, vertritt die Ärztekammer Einzelordinationen. Diese können wegen ihrer Kleinheit und des fehlenden echten Marktdrucks als Systeme aufgefasst werden. Und wie jedes System optimieren sie sich selbst.

Für eine Ordination bedeutet das, dass sich jeder einzelne Arzt in seiner einzigartigen Situation so anpasst, dass er das Maximum von dem erzielt, was er erzielen will. Die fehlenden Definitionen in den Katalogen erlauben einen höheren Freiheitsgrad. Die fehlende Abstimmung zwischen den 14 Katalogen der Krankenkassen und vor allem mit den Spitalambulanzen erhöht den Freiheitsgrad zusätzlich. Normalerweise bedeutet Freiheit Unsicherheit – nicht so jedoch im Kassenbereich, denn der Kassenvertrag ist gleichzeitig ein regionaler Konkurrenzschutz. Es entsteht daher eine Situation, in der Sicherheit und Freiheit gleichzeitig vorkommen. Eine solche Position gibt man nicht kampflos auf.

Dazu kommt, dass ja auch die Spitäler gelernt haben, sich dieser Situation anzupassen.

Wenn es über einen einheitlichen Katalog dazu käme, dass stärker wohnortnah und ambulant versorgt wird, sinkt zwangsläufig die Zahl der stationären Patienten. Dann können die Spitäler nicht anders reagieren, als ihre Kapazitäten zu redimensionieren – also zu schließen.

Diese Erkenntnisse sind auch auf politischer Ebene nicht unbekannt, weswegen auch dort der Widerstand gegen solche Entwicklungen besteht. Und so ist neben der Ärztekammer vor allem die Landespolitik gegen die Entwicklung eines einheitlichen Leistungskatalogs. Und es ist beinah zynisch, dass es nach 1996, 2005, 2008 nun auch wieder politische Willensbekundungen gibt, einen solchen Katalog ambulanter Leistungen einzuführen

Auch wenn seit 2004 eine ständige Arbeitsgruppe im Ministerium sich mit der Entwicklung eines Katalogs ambulanter Leistungen beschäftigt, und daher eigentlich genug Know-How für die Umsetzung da wäre – wollen (wie die Landeszielsteuerungsverträge zeigen) Wien, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und das Burgenland in nächster Zeit nichts, Vorarlberg will es in einer Spitalsambulanz, die Steiermark in sechs Spitalsambulanzen und Kärnten gar in ganzen vier Spitälern (alle Ambu-lanzen?) pilotieren. Wie die Abstimmung dieser Pilotprojekte mit den Kassenärzten stattfinden, oder ob es eine solche Abstimmung überhaupt geben soll, wird nirgends erwähnt.

In Summe stellt eine Kassenfusion eine Bedrohung der heutigen Macht-konstellation dar – das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, warum dieses Thema seit Jahrzehnten schwelt und trotz schlechter Outcome-Ergebnisse für die Versicherten ungelöst bleibt.

Stattdessen bleiben wir bei einem Nebeneinander unterschiedlichster Versorger, deren eigene Planung entweder völlig insuffizient ist (Krankenkassen) oder von politischen Motiven irritiert wird (Länder).

In genau diesem Kontext ist die Frage der Kassenfusion zu sehen. Es geht also faktisch ausschließlich um eine Reduktion der Komplexität. Zwar garantiert eine Kassenfusion nicht, dass dann die Abstimmung mit den Ländern klappt, aber es erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit. Eine Kassenfusion ist also nicht eine zwingende Maßnahme, sondern eher eine Verzweiflungstat, weil eben die Geschichte zeigt, dass die derzeitigen, sklerosierten Entscheidungswege jegliches Reformvorhaben unterbinden.

Rechtlich und verfassungsrechtlich ist eine Kassenfusion aller Kassen der Unselbständigen, bzw. der Selbständigen (SVA und SVB) möglicherweise sogar durch eine Weisung, jedenfalls durch eine einfachgesetzliche Regelung möglich. Nach so einer Fusion könnte dann innerhalb weniger Jahre ein einheitlicher Katalog eingeführt werden, der dann eine Umlenkung der Patienten zum „Best Point of Service“ ermöglichte. Realistisch betrachtet ist die Umlenkung der Patientenströme eine langfristige Angelegenheit. Mit einer Übergangszeit von zehn Jahren NACH verpflichtendem Einführen des Katalogs ist zu rechnen.

Einleitung

Behandlung, Versorgung und Gesundheitssystem sind unterschiedliche Dinge

In der gesundheitspolitischen Diskussion, genauer gesagt in der realen Situation, besteht ein erhebliches Sprachgewirr. So wird beispielsweise gerne behauptet, wir hätten das beste Gesundheitssystem der Welt und argumentiert mit den Erfolgen der onkologischen Medizin oder den ange-blich geringen Wartezeiten auf einzelne Therapien etc.. Abgesehen davon, dass die meisten dieser Aussagen arbiträrer Natur, oder maximal als Einzelerfahrung (Anekdote) zu werten sind, werden hier Behandlung, Versorgung und Gesundheitssystem in der Regel willkürlich ver-mischt.

Grundsätzlich gilt aber, dass die Behandlung eines Patienten nicht automatisch etwas mit seiner Versorgung zu tun haben muss, und noch viel weniger mit dem Gesundheitssystem. Daher können Be-handlungserfolge auch nicht unmittelbar der Versorgung und schon gar nicht dem Gesundheitssystem zugesprochen wer-den. Gesundheitssystem, Versorgung und Behandlung sind verschiedene Ebenen, die, wiewohl systemisch miteinander ver-knüpft, eigenen Regelmäßigkeiten unter-liegen.

Interessant, politisch betrachtet aber logisch, sind die Grenzen dieser Ebenen dann klarer, wenn es um negative Nachrichten geht. Wenn im Rahmen einer Behandlung etwas schief läuft, also ein Misserfolg vorliegt, halten sich meist bereits die Verantwortlichen auf der Versorgungsebene (z.B. Spitalsträger), ganz klar aber jene auf der Systemebene (Gesundheitspolitiker) für schuldlos. Üblicherweise ist ein Spitalsarzt selbst schuld (auch wenn es juristisch anders aussieht) und nicht das Spital und schon gar nicht das Bundesland. Analog im niedergelassenen Bereich. Dort wird es nie zur Schuldhaftigkeit der Kassen oder in weiterer Folge des Gesundheits-ministeriums als Aufsichtsbehörde kom-men, wenn eine Behandlung erfolglos blieb.

a) Die Ebene der Behandlung

„Gut behandelt heißt, die richtige Leistung (Diagnose, Intervention, …) vorzunehmen.“

Die Ebene der Behandlung ist die kleinstgliedrige und die quantitativ bedeu-tendste. Sie stellt die Ebene dar, in der die Kernprozesse des Gesundheitswesens ablaufen – wobei hier sicher die Diagnose, also das feststellen, ob jemand krank oder gesund ist, von besonderer Bedeutung ist.

Immer dort, wo eine Beziehung zwischen einem Patienten (der manchmal auch Klient heißt) und seinem Helfer, der aus jedem patientennahen (Gesund-heits)Beruf stammen kann, entsteht, findet Behandlung statt. Als Professionisten kommen hier Arzt, Apotheker, Therapeut, Pflegekraft etc. (der Einfachheit halber nennt man diese Patientennahen Gesundheitsberufe Gesundheitsdienste-anbieter – GDA) in Frage.

Je nachdem, wie das Gesundheitssystem die Ressourcen definiert, dürfen diese GDAs auch diagnostizieren – also zwischen „krank“ und „gesund“ unter-scheiden. Da die Diagnose ein sehr wesentlicher Teil der Behandlungsebene ist, und in Österreich, anders als in vielen anderen Ländern, die Diagnose unter Arztvorbehalt steht, ist die wichtigste Beziehung in Österreich die „Arzt-Patienten-Beziehung“, aber sie ist nicht die Einzige, da die „Selbstdiagnose“ zulässig ist und demnach im Bereich der Selbstmedikation andere, nicht-ärztliche Berufsgruppen, allen voran der Apotheker, beratend zur Seite steht, auch wenn eben die Diagnose selbst nicht gemacht werden darf.

Auf der Behandlungsebene, wenn diese (GDA) Arzt-Patienten-Beziehung einmal eingetreten ist, gibt es keine Fragen (mehr), woher der Patient kommt, oder wie er gekommen ist. Auch sind (GDA) Ärzte, einmal in die Beziehung eingetreten, quasi voraussetzungslos vorhanden. Beide sind auf der Eben der Behandlung einfach da.

Alleine bei den Kassenärzten kommt es zu etwa 100 Millionen e-Card-Kontakten, hinter denen meist eine GDA-Patienten-Interaktion steht. Dazu kommen noch die vielen Millionen Kontakte in Spitälern, Pflegeheimen, Apotheken und natürlich den eigenen vier Wänden der Patienten.

Beforscht wird diese Beziehung durch die medizinischen Wissenschaften, wobei hier Diagnose und Therapie im Vordergrund stehen. Allerdings sind diese Begriffe durchaus weiter zu sehen, da hier Maßnahmen der Prävention oder Gesundheitsförderung genauso untersucht werden, wie auch Themen aus der Kommunikationswissenschaft, die für die Medizin relevant scheinen. Typische und für ein Gesundheitssystem wichtige Ergebnisse dieser Forschung sind die Behandlungsleitlinien.

b) Die Ebene der Versorgung

„Gut versorgen heißt, der richtige Patient ist zur richtigen Zeit beim richtigen Arzt/GDA (Versorgung ermöglicht die Behandlung)“

Die beiden Beziehungspartner treffen sich nicht zufällig und auch nicht grundlos. Praktisch betrachtet steht hinter beiden Partnern ein komplexes Modell aus Motivation, Ressourcen und Logistik, das es erst ermöglicht, dass ein Zusammentreffen erfolgen kann. Sei es, dass etwas Triviales wie ein Treffpunkt (Ordination, Spital etc.) vorhanden und erreichbar ist, oder Finanzierungswege geklärt sind – worunter im Falle eines solidarischen Systems im Grunde auch Privatversicherungssysteme fallen. Dane-ben sind aber auch so komplexe Umstände wie die Motivation der beiden, sich in dieser Beziehung treffen zu wollen, zu klären.

Beim Patienten ist diese Motivation scheinbar noch einfach zu erkennen, schließlich ist er ein leidender Hilfe-suchender. Aber auch hier sind Fragen vorhanden, die nicht trivial zu beantworten sind. Welche Mühe (Schmerzen, Wege, Wartezeiten etc.) ist der Patient bereit, auf sich zu nehmen, um zum Treffpunkt zu gelangen und welchem „Krankheits- oder Leidensäquivalent“ entspricht das? Welches Risiko (Verlust der Selbst-bestimmung, finanzielle oder zeitliche Belastung etc.) besteht für den Patienten, wenn er sich in diese Beziehung, die ja oft von einer erheblichen Informations-asymmetrie geprägt ist, einlässt und welche Risikobereitschaft kann man voraussetzen? Gibt es Eintrittsschwellen, die einer Genesung entgegenstehen, und wenn ja, wie hoch sind sie? Etc. etc. Bedenken wir, dass die Eintrittshürde für Patienten in Spitalsambulanzen ganz offensichtlich niedriger ist als im Kassenversorgungssystem, obwohl die Anonymität in Spitälern größer ist und damit die Vertrauensbasis eigentlich nie-driger sein sollte.

Hier muss erwähnt werden, dass es genau jene Fragen sind, deren Antworten dazu geführt haben, dass ein Patient eben kein „Käufer“ ist, und daher ein Marktversagen auslöst, es im Gesundheitswesen eben nicht oder wenigstens nicht leicht ist, auf marktwirtschaftliche Steuerungssysteme zu bauen.

Beim GDA ist es noch schwieriger, die Motivation in dieser Beziehung zu analysieren. Liegt beispielsweise das wirtschaftliche Risiko, eine Ordination zu betreiben, beim GDA, wird das die Motivation, in eine Beziehung mit dem Patienten einzutreten, erheblich beein-flussen. Ist ein Mindestumsatz nötig, um eine Ordination zu betreiben, wird dieses Wissen enormen Druck auf die Behandlungsebene ausüben und es so nicht sicher machen, dass die richtige Maßnahme vorgenommen wird (also gut behandelt wird) – v.a. dann, wenn damit kein Umsatz zu machen ist. Wenn ein Arzt beispielsweise meint, dass Zuwarten die beste Maßnahme wäre, aber durch das Honorarsystem so eine Maßnahme nicht honoriert wird, wird der Arzt möglicher-weise auf die „zweitbeste“ Maßnahme zurückgreifen, wenn er damit Umsatz erzeugen kann (Stichwort: Überdiagnose und Übertherapie statt ärztlichem Ge-spräch).

Aber auch umgekehrt liegt das Risiko eines Ordinationsbetriebs bei der Gesellschaft, hat auch das seine Auswirkungen, da der Arzt gegenüber Überinanspruchnahme durch „fordernde Pa-tienten“ zu früh nachgibt (z.B. die Anfertigung eines MRT, obwohl dafür eigentlich keine medizinische Indikation besteht).

Wird ein Primar daran gemessen, welche Auslastung seine Station hat, hat das seine Auswirkungen; oder, wenn der Arzt einen Lebensstil (ein Einkommen) erreichen will, von dem er ausgeht, es stehe ihm zu, hat das seine Auswirkungen; oder, wenn der Arzt eine Familie hat, die wegen langer Spitals-dienste „leidet“, hat das seine Auswirkungen etc. etc. Die Motivation des GDA, sich in eine Beziehung mit dem Patienten einzulassen, ist also alles andere als leicht erklärt.

Betrachtet man beide Seiten gemeinsam, dann treten oft chaotisch anmutende Zustände auf.

Das alles ist bereits im Vorfeld einer GDA-Patienten-Beziehung auf der Versorgungs-ebene zu bedenken, insbesondere dann, wenn man der unsichtbaren Hand des Marktes keine regelnde Rolle zubilligen will. Praktisch bedeutet es, an Strukturen (Ordinationen, Spitäler, Pflegeheime) inklusive deren Ausstattung (personell und sachlich) und Erreichbarkeit genauso zu denken, wie an Finanzierungswege – aber vor allem muss man sich hier genaueste Gedanken über Anreizsysteme machen, die teils bewusst, teils unbewusst bestehen.

Die Versorgungsebene kennt viele Versorgungskonzepte, die unterschiedlich definiert werden können.

Die komplexeste Form sind die Disease Management-Programme (DMP), die den Versuch unternehmen, die Versorgung mit Behandlungsmaßnahmen sinnvoll entlang einer definierten Patientenkarriere (also krankheitsorientiert) zu organisieren.

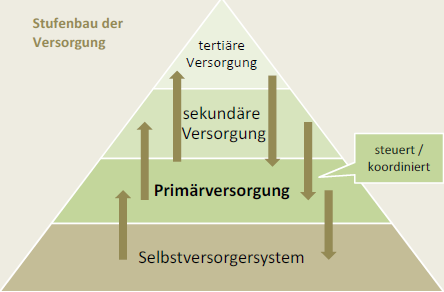

Weniger spezifisch, dafür sehr erfolgreich, werden jene Konzepte umgesetzt, die die Versorgung in drei Ebenen aufteilen: Primär-, Sekundär- und Tertiär-Ebene; wobei gilt, je näher am Wohnort (also in der Primärversorgung) und je mehr ambulant, desto besser (patienten-orientiert). Man achtet daher darauf, die Kompetenz der Primärebene (Hausärzte!) so weit auszubauen, dass dort möglichst alles behandelt werden kann und ein Weiterleiten in wohnortfernere und spezialisierte Einrichtungen (Facharzt-ordinationen, Spitalsambulanzen etc.) so selten wie nötig vorkommt.

Wenig erfolgreich sind jene kaum granularen Konzepte, die nur strukturbezogen und nicht patienten- oder krankheitsorientiert sind: ein typisches Beispiel ist die „stationäre Versorgung“ ohne Zugangsregelungen. Solche primitiven Konzepte existieren auch fast nirgends mehr in der modernen Welt, allerdings sind sie in Österreich noch gang und gäbe.

Grundsätzlich kann man auf Versor-gungsebene folgende Überschriften finden, die die fünf Säulen der Versorgung darstellen: Prävention, Kuration, Rehabi-litation, Pflege und Palliation. Jede dieser Überschriften wird, wenn es organi-satorisch oder wissenschaftlich sinnvoll ist, zusätzlich unterteilt. So kann man Prä-vention in primäre, sekundäre und tertiäre aufteilen, bei der primären dann noch in unspezifisch und spezifisch. Die Kuration kennt, wie die Pflege, mobile, ambulante und stationäre Versorgungskonzepte, bei der Rehabilitation findet man üblicher-weise auch Morbiditätsangaben, wie z.B. „neurologische“ Rehabilitation, oder aber auch abstrakte Phaseneinteilungen. Wie auch immer diese Konzepte benannt oder beschrieben werden, hinter ihnen steht oder sollte ausschließlich ein logistischer Gedanke stehen.

Besteht zwischen der Versorgungs- und der Behandlungsebene keine eindeutige Kompetenzgrenze, dann werden Versor-gungseinrichtungen (z.B. Spitäler) zu Behandlungseinrichtungen und ein Behandlungserfolg wird ein Versorgungs-erfolg – auch wenn das nicht stimmt, weil eben ein Spital nicht behandelt, das tut nur der GDA. Und auf Grund der Komplexität der Versorgungsebene und dem Wunsch der Politik, alles vereinfacht darzustellen, kommt es schnell dazu, dass die eigentliche Aufgabe der Versorgung, nämlich eine erfolgreiche Behandlung zu ermöglichen, aus den Augen verloren wird, und die Versorgungsstrukturen ein Eigenleben entwickeln – theoretisch auch (fast) ohne Behandlung. Eigentlich sollten Versorger (also Entscheidungsträger auf Versorgungsebene, die andere sind als die auf der Behandlungsebene) folgende, wesentliche Aufgaben wahrnehmen:

· Bereitstellung der an die Versorgungsnotwendigkeit angepassten Ressourcen samt Versorgungslogistik

· Aufbau eines Anreizsystems, das die Motivationslage der Beziehungspartner steuern soll

· Regelmäßige Evaluierung, ob die Anreize und die Ressourcen so aufeinander abgestimmt sind, dass gute Behandlung möglich ist

Da jedoch die Versorgungsebene in Österreich politisch durchwirkt und so ihrer eigentlichen Funktion beraubt ist, Behand-lung zu ermöglichen, erleben wir, dass die Strukturen der Versorgungsebene ein strukturkonservierendes Eigenleben ent-wickeln. Dabei besteht das Problem, dass Politik eigentlich die Domäne der System-ebene, nicht der Versorgungsebene sein sollte.

Denken wir an die Spitäler, die nicht ihrer Versorgungsnotwendigkeit entsprechend existieren; etwa die vielen Chirurgien, die die Versorgungssituation nicht verbessern, aber trotzdem neu gebaut werden – z.B. Bad Aussee, mit einem Einzugsgebiet von 15.000 Einwohnern und zwei Chirurgien in max. 30 Minuten Fahrzeit (Individual- nicht Blaulichtverkehr!). Oder als beispielsweise das KH Mittersill 2005 überschwemmt wurde, und praktisch alle Patienten akut entlassen werden konnten. Das Spital war zwei Monate geschlossen, die Versorgung hingegen wurde nicht schlechter. Die millionenschwere Renovierung und Wiedereröffnung hatte keinerlei versor-gungswissenschaftliche, sondern aus-schließlich regionalpolitische Gründe.

Aber auch im Kassensystem findet man solche strukturkonservierenden Phäno-mene: etwa der Stellenplan für Kassenärzte, der nicht dem Bedarf folgt, sondern politischen Verhandlungen, mit der Folge, dass Stellen in überversorgten Regionen nicht zu Gunsten von unter-versorgten abgebaut werden können, selbst wenn man um die Dummheit dieser Situation weiß. Es kommt also dazu, dass die Versorgungsebene Strukturen selbst dann erhält, wenn sie eigentlich keine Behandlung ermöglichen müssten – die Gefahr dabei ist, dass natürlich dann in diesen Strukturen nicht gut behandelt wird, also nicht die richtige Maßnahme erbracht wird, sondern die, die der Struktur-erhaltung dient, die politisch gewollt ist.

Ein anderes Beispiel der Durchdringung der Versorgungsebene durch die Politik ist das Finanzierungssystem, dessen Anreiz-wirkung aus rein politischen Gründen meist nicht untersucht wird. Sei es das LKF-System, das bei weitem nicht seine selbstgesteckten Ziele erreicht, sondern, im Gegenteil, zu einer immer weiter steigenden Spitalslastigkeit geführt hat (der Evaluierungsbericht wurde drei Jahre lang politisch verzögert und auch gefärbt). Oder das Honorarsystem der Kassenärzte, das so inhomogen und undurchschaubar ist, dass es sicher nicht dazu beiträgt, Patienten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu behandeln.

Und dann sind da die Kompetenzprobleme bezüglich Prävention, Rehabilitation und Palliativversorgung. Wer wo und wie zuständig ist, ergibt sich meist durch Zufall im Rahmen irgendwelcher Verhandlungen oder gar Gerichtsurteile. Ein Beispiel: Österreich liegt bei der Anzahl von Kindertherapien (etwa Physiotherapie) weit unter dem internationalen Durch-schnitt. Der Grund: Die Krankenkassen steigen erst ein, wenn ein Krankheitswert vorliegt (was sie selbst feststellen dürfen) und vertreten, vollkommen zu Recht, die Meinung, dass alles andere eine Frage der Jungendwohlfahrt ist. Sollte diese, ebenfalls vollkommen zu Recht, den entsprechenden Fall nicht in ihrem Aufgabenbereich sehen, oder aber (ungestraft) nicht aktiv werden, dann bleiben die Kinder auf der Strecke. Eine stringente Zuordnung der Behandlung zu einem Versorgungskonzept – idealerweise eines für alle Kinder durch einen Versorger – fehlt aus politischen Gründen.

Wissenschaftlich ist die Versorgungs-ebene Gegenstand der Versorgungs-forschung. Sie ist eine multidisziplinäre Wissenschaft, deren Aufgabe es ist, soziale Faktoren, Finanzierungssysteme, Organisationsstrukturen und -prozesse, Gesundheitstechnologien und individuelle Verhaltensweisen, den Zugang zum Gesundheitssystem sowie Qualität und Kosten der Gesundheitsversorgung zu erforschen und zu beeinflussen. Versorgungsforschung untersucht auch die letzte Stufe des Innovationsprozesses, nämlich jenen in die Praxis der Patientenversorgung. Ein typisches Ergebnis solcher Forschung sind Versorgungsleitlinien, die im Gegensatz zu den Behandlungsleitlinien, wegen der Komplexität auch nicht mehr ausschließlich Forschungsergebnisse heranziehen können, sondern auch Erfahrungswerte (Konsensbeschlüsse) berücksichtigen müssen.

Versorgungsforschung ist hierzulande kaum – und schon gar nicht einflussreich – vorhanden, daher gibt es auch diese heillose Sprachverwirrung (Behandlung-Versorgung-System) und die immer skurriler werdenden Abgrenzungs-probleme.

c) Die Ebene des Gesundheitssystems

Das System regelt (bestenfalls steuert) die Versorgung – weder versorgt es, noch behandelt es

Vollkommen abstrakt und mit der Behandlung eigentlich kaum mehr in Kontakt, ist das Gesundheitssystem. Denn, so wie die Voraussetzung einer GDA-Patienten-Beziehung die Versor-gungslogistik ist (auf welchem Niveau und Organisationsgrad auch immer), ist das Gesundheitssystem die Rahmenbedin-gung für die Versorgung.

Es gibt kein Land ohne Gesundheits-system, weil es keine Versorgung im luftleeren Raum geben kann. Anders ausgedrückt: Egal wie stark oder schwach, egal wie strukturiert oder lose, egal wie zentral oder dezentral, über der Ver-sorgungsebene wird immer eine System-ebene stehen müssen; selbst in einem Land, das die Versorgung vollkommen liberalisiert hat! Praktisch gibt es allerdings in der entwickelten Welt keine vollkommen liberalisierte Versorgung, sodass heute eigentlich immer nur solidarische Gesundheitssysteme (in unterschiedlich-ster Ausprägung) vorliegen.

Auch wenn eine eindeutige Definition fehlt, kann man ein Gesundheitssystem als Gesamtheit und Zusammenwirken aller öffentlichen und privaten Organisationen, Einrichtungen und Ressourcen in einer Region verstehen, deren Auftrag darin besteht, unter den dortigen politischen und institutionellen Rahmenbedingungen auf die Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit hinzuarbeiten, indem sie präventive, diagnostische, therapeutische, rehabilita-tive, gesundheitserhaltende, pflegende oder palliative Dienstleistungen, Aktivitäten oder Beratungen erbringen, die sich mit Krankheiten, Symptomen oder Verhaltensstörungen auseinandersetzen, die ein Individuum aufweist, seien sie körperlich oder seelisch, inklusive der zellulären und genetischen Information, den Strukturen oder Funktionen des Körpers oder eines Teils des Körpers. Gesundheitssysteme umfassen sowohl die individuelle als auch die bevölkerungs-bezogene Gesundheitsversorgung, aber auch Maßnahmen, mit denen andere Politikbereiche dazu veranlasst werden sollen, in ihrer Arbeit an den sozialen wie auch den umweltbedingten und ökono-mischen Determinanten von Gesundheit anzusetzen. Das klingt sehr abstrakt und ist es auch.

In solidarischen Gesundheitssystemen ist es gang und gäbe, dass durch die Politik ordnungspolitische Maßnahmen beschlossen werden, die den Rahmen für die Versorgung und damit mittelbar auch für die Behandlung festlegen. Denken wir dabei an die Vorschriften bezüglich der Versorgungsstrukturen oder der Ausbil-dung zu Gesundheitsberufen – also, welche strukturellen und rechtlichen Bedingungen muss man erfüllen, wenn man eine Krankenanstalt betreiben will, welche Verfahren muss man durchlaufen, um ein Medikament verkaufen zu können, welche Prüfungen muss man ablegen, um als Arzt zugelassen zu werden etc..

Historisch betrachtet sind solidarische Gesundheitssysteme (im Gegensatz zu Gesundheitssystemen im allgemeinen Sinn, die vermutlich bereits in der Vorzeit bestanden) eine junge Entwicklung, die aus der Idee entstanden sind, dass die solidarisch (sei es über private bzw. soziale Versicherungen oder die öffentliche Hand) organisierte Versorgung einen höheren Nutzen erzeugen kann, als die individuelle Selbstorganisation. Diese Idee kommt erst mit der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert auf und wird erst nach dem Zweiten Weltkrieg in weiten Teilen der Welt flächendeckend umgesetzt.

Solidarische Gesundheitssysteme ver-lassen sich richtigerweise nicht auf Marktmechanismen (unsichtbare Hand) um „ihre“ Aufgaben zu lösen, und müssen diese daher direkt und aktiv adressieren. Und da es sich bei dieser Adressierung um einen Staatseingriff handelt, der die Freiheit des einzelnen zugunsten der Allgemeinheit eingrenzt, sind die Systemaufgaben politische.

Es können zwei Themenblöcke identifiziert werden: Ziele und Ressourcen.

Ziele:

Auf Systemebene müssen Ziele definiert werden, deren Erreichung motorisiert werden muss. Nimmt sich ein solidarisches Gesundheitssystem ernst, dann wird es über die Ziel-Erreichung oder Verfehlung Auskunft geben – in der so-genannten Gesundheitsberichterstattung.

Die Ziele eines Gesundheitssystems sind, entsprechend dem politischen Charakter der Systemebene, dabei jedoch nicht Versorgungsziele (z.B. alle Diabetiker sollen in einem DMP betreut werden) oder Behandlungsziele (z.B. Diabetiker sollen medikamentös so eingestellt sein, dass ihr Hb1c Wert zwischen 6,5 bis 7,5 Prozent liegt), sondern Systemziele wie

- Zugangsgerechtigkeit

- Zugangssicherheit

- Verteilungsgerechtigkeit

- Gesicherte Versorgungsqualität

- Patientensicherheit

- Patientenzufriedenheit

- Wirtschaftlichkeit

Nehmen wir als Beispiel die „gesicherte Versorgungsqualität“. In diesem Ziel steckt das Problem, einerseits die Versorgung so wohnortnahe wie möglich anzubieten, andererseits aber eben eine gesicherte Qualität. Eine gesicherte Qualität verlangt meist eine bestimmte Größenordnung der Einrichtung, um den medizinischen Fortschritt, aber auch die „Übung“ der GDA sichern zu können.

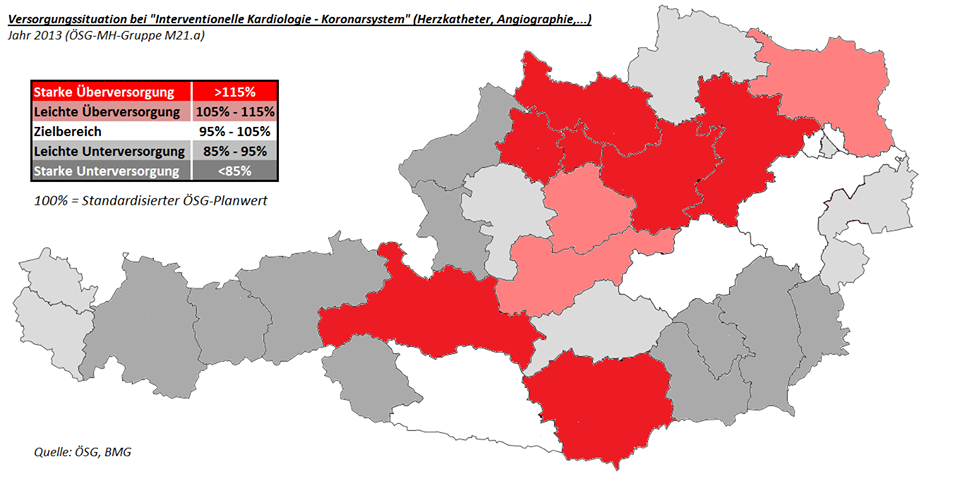

Nach internationalen Vorstellungen muss etwa eine Einrichtung, die qualitativ gesichert Herzkatheter-Eingriffe durchführen will, mindestens 400 pro Jahr durchführen. Demnach beträgt das Einzugsgebiet der Einrichtung (ein „Tisch“) mind. 300.000 Einwohner. Es gilt nun abzuwägen, ob man zugunsten der Wohnortnähe die Behandlungsqualität reduzieren will, oder umgekehrt. Beides („Alle kriegen alles überall und auf allerhöchstem Niveau“) gleichzeitig geht eben nicht, da die Ressourcen dazu fehlen – in diesem Fall die Übung der Ärzte.

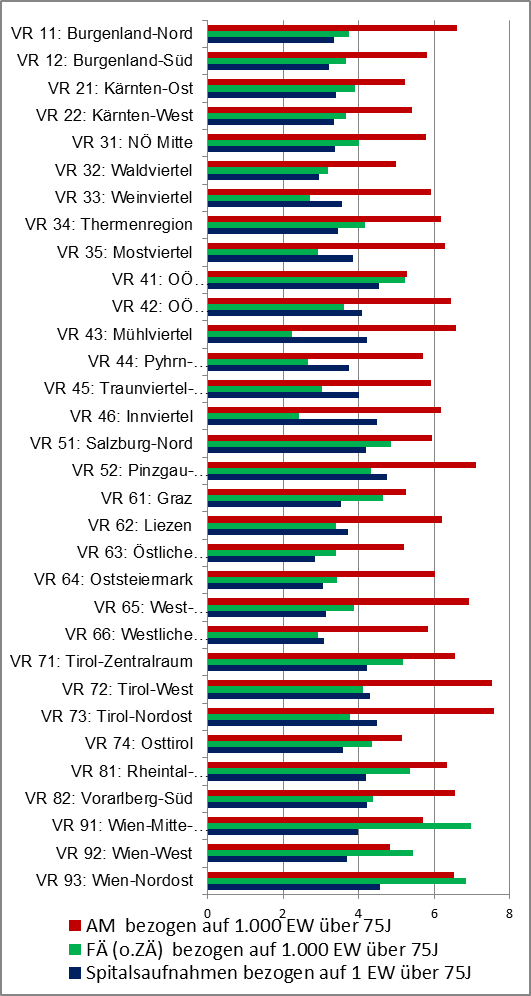

In Österreich gibt es solche Systemziele nicht und in der Folge werden Patienten regional wohl überversorgt, dafür andere Regionen unterversorgt – je nachdem, wo die Herzkatheter-Tische errichtet sind und daher „Fälle“ nötig, um die geforderten Mindestfrequenzen zu erreichen.

Abb.1

Womit wir zu einem anderen Beispiel kommen, der Zugangsgerechtigkeit: Menschen, die neben einem vollaus-gestatteten Zentralspital leben, haben einen sehr niedrigschwelligen Zugang zu Spitzenmedizin. Menschen, die in ruralen Regionen leben, haben diesen nicht. Damit ist also die Zugangsgerechtigkeit nicht gegeben. Wenn nun das System Regeln aufstellt, muss es eine Prioritäten-liste geben, um diese „Ungerechtigkeit“ zu mildern. Stehen dem System 100.000€ zur Verfügung und kann man damit entweder dem Spital ein neues, noch besseres Diagnosegerät kaufen, oder aber ein neues Rettungsauto für die rurale Region, dann wird die Entscheidung grosso modo immer für das Rettungsauto ausfallen müssen, sofern man eben Zugangs-gerechtigkeit ernst nimmt. In Österreich ist dies nicht der Fall, womit die Versorgung äußerst inhomogen ist – ein Umstand, der seit vielen Jahren bekannt ist und in so manchem Reformvorhaben adressiert wurde, allerdings eben nur schriftlich und nicht faktisch. Es waren also stets „papierene Reformen“.

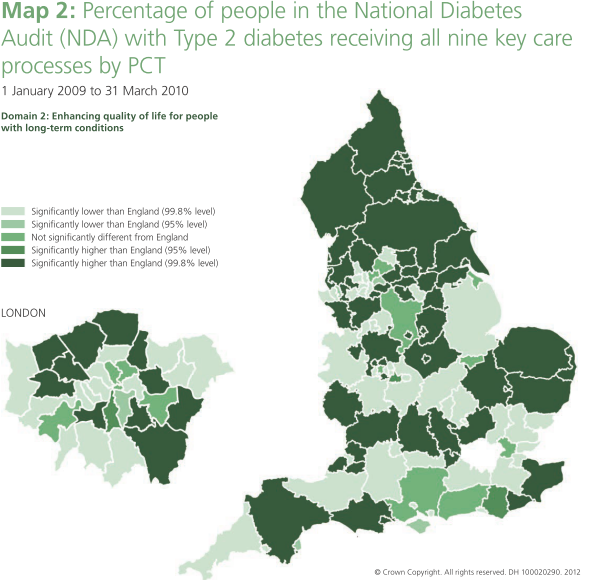

Ein schönes Beispiel dafür ist die Spitalsversorgung in den Bundesländern;

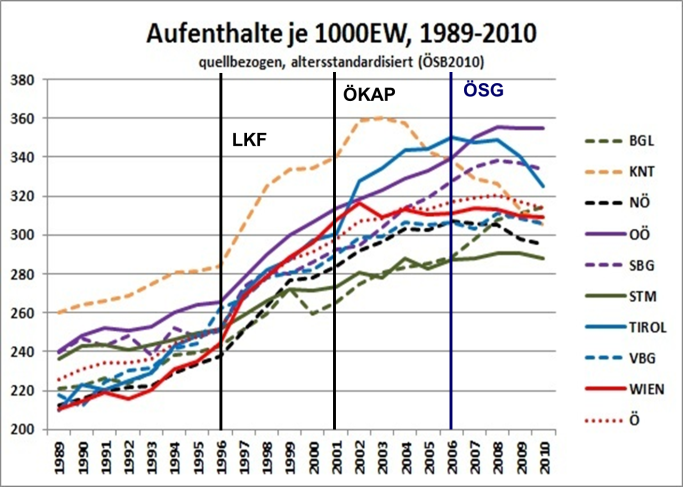

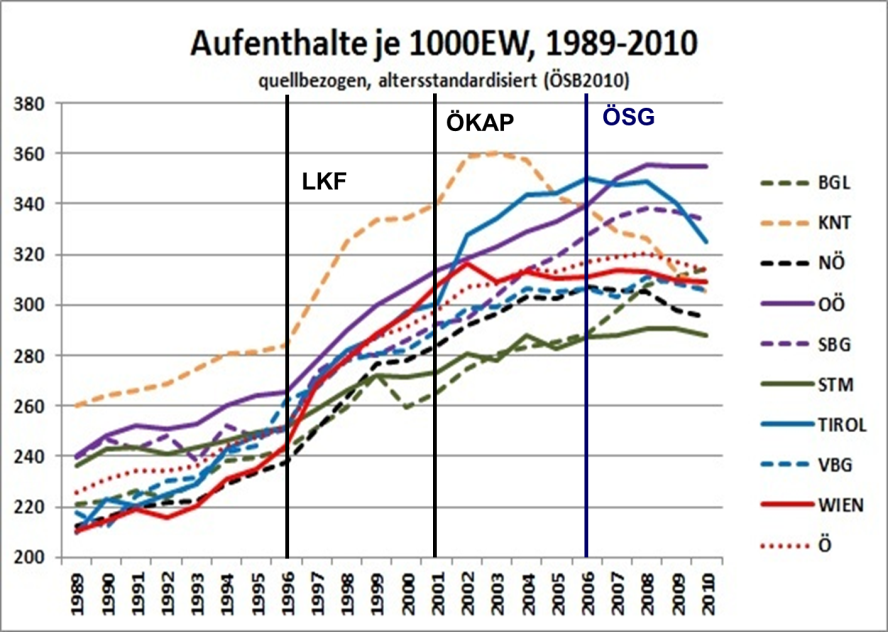

Abb.2

jede Reform hatte das Ziel, die Inhomogenität der Versorgung, die vor 1997 bestand, einzufangen. Wie man an der Grafik erkennen kann, ist praktisch jede Reform an diesem Vorhaben gescheitert – nicht, weil sie nicht geeignet gewesen wäre, ihr Ziel zu erreichen, sondern weil das „System“ (also die Bundespolitik) praktisch keinerlei Möglich-keit hatte, die Umsetzer der Reform auf Versorgungsebene dazu zu zwingen, die Reform wirklich umzusetzen. Die regionalen Entscheidungsträger der Spitäler werden also gleichzeitig system- und versorgungsverantwortlich. Eine Kombination, die, wie man sieht, völlig unmöglich ist. Und so ist die Versorgung noch inhomogener geworden.

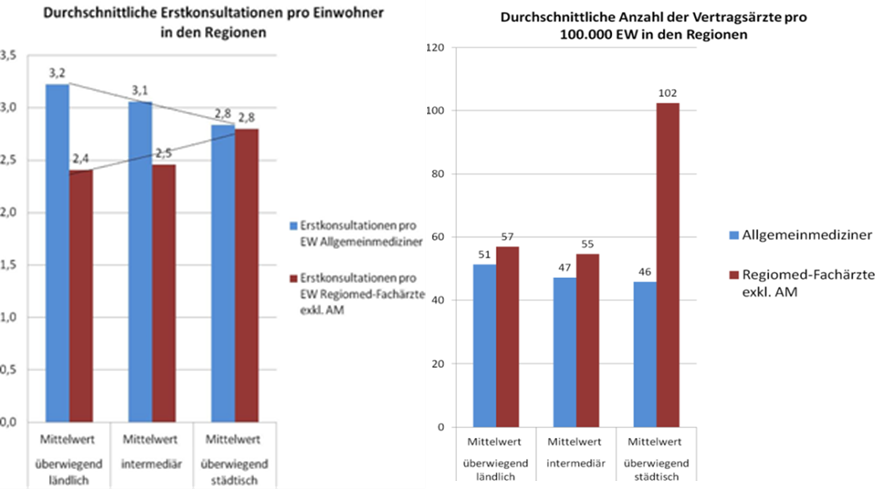

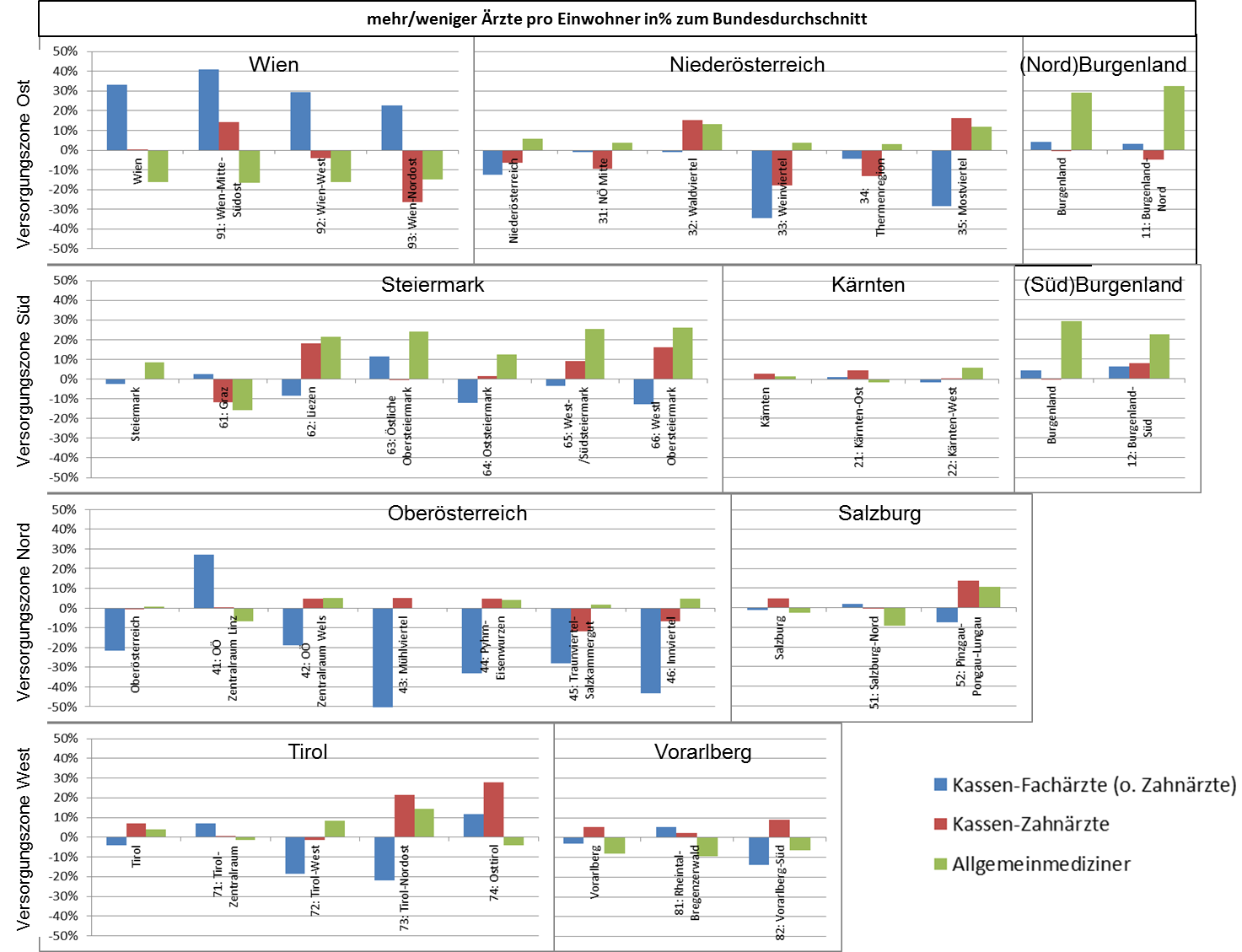

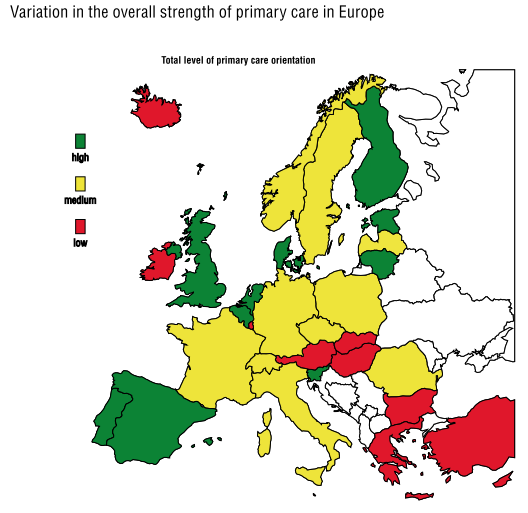

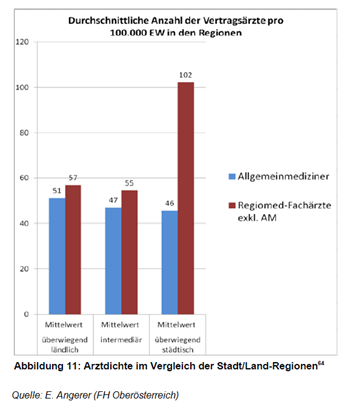

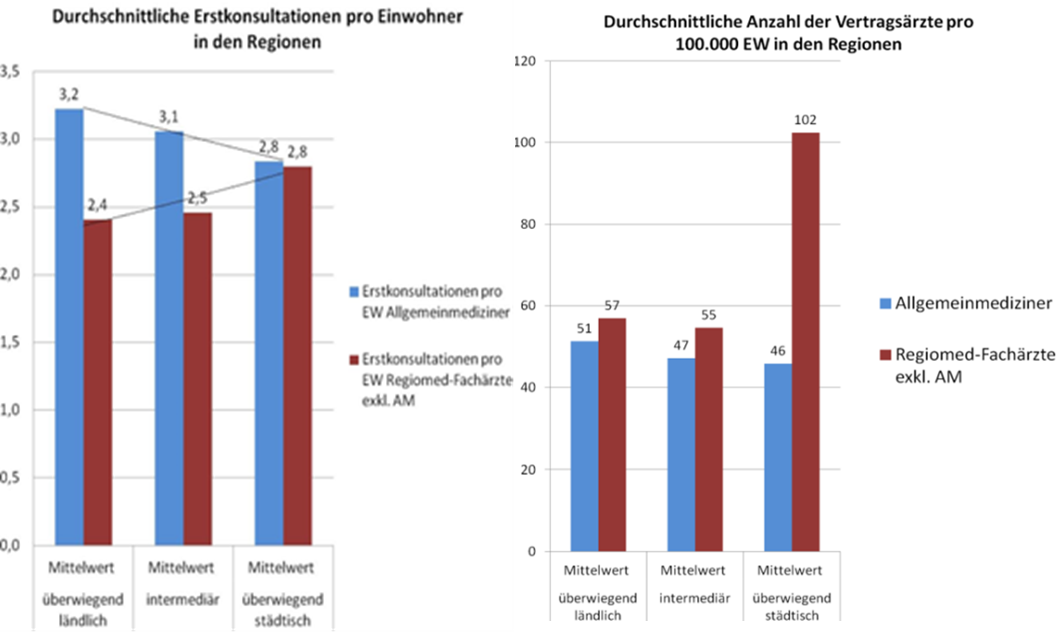

Abb. 3: Die kleinräumige Versorgungsforschung in Österreich am Beispiel der Entwicklung einer Stadt/Land-Klassifizierung und der Ist-Stand-Analyse der vertragsärztlichen Versorgung in Österreich; Bachelor-Arbeit II von Evelyn Angerer Steyr, am 02.06.2014

Aber nicht nur bei den Spitälern erkennt man, dass Zugangsgerechtigkeit kein Systemziel ist, auch der Kassenbereich agiert praktisch völlig für sich, wie man an der Verteilung der Kassenfachärzte erkennt. Ohne dass es die Möglichkeit gibt, seitens des Systems einzugreifen, werden urbane Regionen stark bevorzugt, während rurale Regionen benachteiligt sind. Die damit verbundenen „Ungerechtigkeiten“ sind jedoch ganz offenbar kein politisches Problem, wobei nicht klar ist, ob die extrem hohe Anzahl an fachärztlichen Konsultationen ein medizinischer Vorteil ist – sicher aber ist ein urbaner Patient deutlich teurer als ein ruraler. Damit kommen wir zur Frage der Ressourcen.

Ressourcen

Einerseits müssen diese beschafft werden, wobei eben hier nicht nur an Finanzmittel, sondern auch an Know-How und Personal gedacht werden muss, andererseits müssen Regeln bestehen, wie diese Ressourcen (zielgerichtet) verteilt werden.

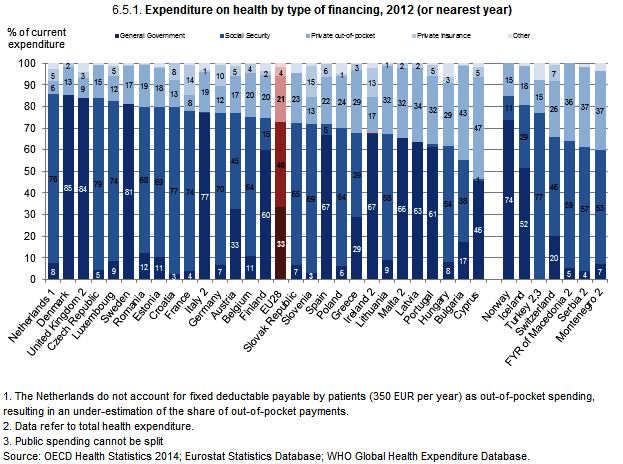

Im Wesentlichen gibt es hier drei Modelle, wie in solidarischen Gesundheitssystemen die Mittel aufgebracht werden:

- Finanzierung durch Steuern (Beveridge-Modell)

- Finanzierung durch Sozialversicherungsbeiträge (Bismarck-Modell)

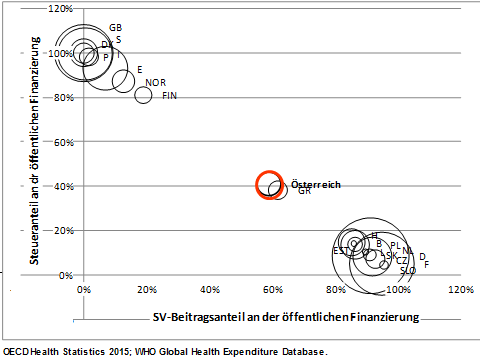

- (die sehr seltenen) Mischsysteme, zu denen leider auch Österreich gehört.

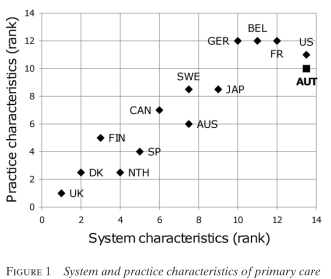

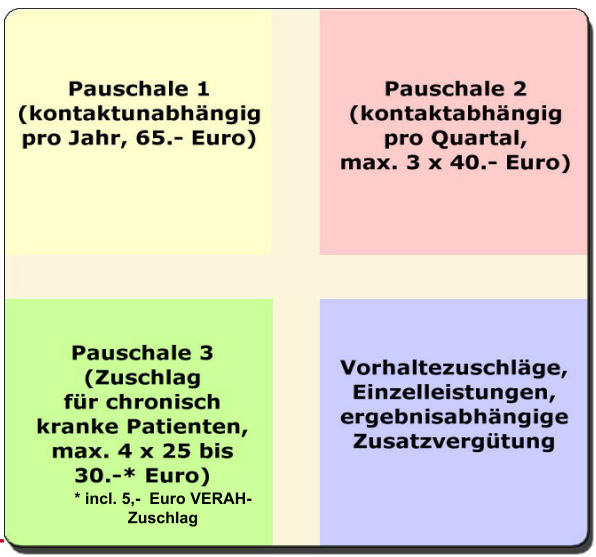

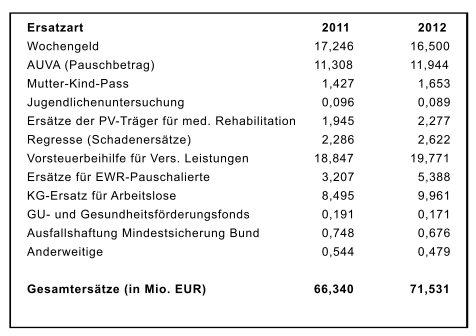

Abb. 4a und Abb. 4b

Die beiden ersten Modelle praktizieren die Finanzierung aus einer Hand, Misch-systeme finanzieren das Gesundheits-system gemeinsam und werden daher gerne auch als „dual finanziert“ bezeichnet, wobei es nur in Österreich vorkommt, dass parallel ein Bismarck- und ein Beveridge-Modell besteht, also das Kassensystem von der Sozialversicherung mit Beiträgen, das Spitalssystem von der öffentlichen Verwaltung mit Steuern bezahlt und betrieben wird.

Gemeinsam ist allen drei Systemen, dass sie über ein Umlagesystem finanziert werden, also nicht kapitalgedeckt sind.

Das Prinzip der Umlagefinanzierung ist vom Ansatz her leicht verständlich. Per Gesetz wird die Steuer- oder Beitrags-belastung in Form von Prozentsätzen festgelegt. Bemessungsgrundlage für diese Prozentsätze ist in Sozial-versicherungssystemen meist das indivi-duelle Einkommen, in steuerfinanzierten Systemen ein Anteil am Steuer-aufkommen.

Die Einnahmen, die in weiterer Folge die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung darstellen, sind also nicht auf dem Markt entstanden, sondern durch „verpflichtende“ Gesetze. Das benötigte Geld ist im Umlagesystem „frisches“ und nicht wie in kapitalgedeckten Systemen „gespartes“ Geld. Das Geld, das von einer Person eingezahlt wird, wird für jemand anderen ausgegeben. Es wird keine Ansparung vorgenommen, sondern nur „umverteilt“ – von denen, die einzahlen, an die, die im Auftrag des Systems und zu deren Zielerreichung (mittels der Versorgungs-verantwortlichen) Leistungen an jenen erbringen, die entsprechend den Vorgaben des Systems diese Leistungen empfangen sollen.

Die Beschaffung der finanziellen Ressourcen in einem solidarisch finan-zierten System ist ein komplexer Weg. Einerseits muss man darauf achten, dass die Geldgeber bereit sind, die Mittel zur Verfügung zu stellen, andererseits müssen ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Ziele, die sich das System gesetzt hat, zu erreichen. Dafür gibt es international verschiedene Wege, der wohl üblichste ist, dass durch die Politik ein bestimmter Prozentsatz der öffentlichen Einnahmen dem Gesundheitswesen (eigentlich der Versorgungsebene) zur Verfügung gestellt wird.

Wesentlichster Charakterzug solidarischer Finanzierungsmodelle ist, dass es keine versicherungsmathematisch begründeten Einzahlungen gibt, sondern die Beiträge und Steuern unabhängig vom Erkrankungsrisiko festgesetzt werden. Gesundheitsversorgung ist eine Sozialleistung, die jedem zur Verfügung steht. Raucher, Fettleibige oder Motorradfahrer zahlen also den gleichen Anteil ein wie Nicht-Raucher, Schlanke und Nicht-Motorrad-fahrer. Im Gegensatz dazu zahlen in steuerfinanzierten Systemen Besser-verdiener mehr als Niedrigverdiener, im Falle von Sozialversicherungssystemen Lohnempfänger mehr als Sozialempfänger (worunter neben den Arbeitslosen die wesentlich wichtigere Gruppe der Pensionisten fallen).

In Mischsystemen fällt beides zusammen, wodurch es erhebliche Probleme gibt, da „Sozialpolitik“ eigentlich nicht mehr an einer Stelle, sondern an wenigstens zwei stattfindet. Damit ist eine gemeinsame Zielfindung erheblich erschwert, was dazu führt, dass Rahmenbedingungen für die Versorgungsebene derartig irritiert sind, dass Anreizsysteme zu Fehlversorgung führen.

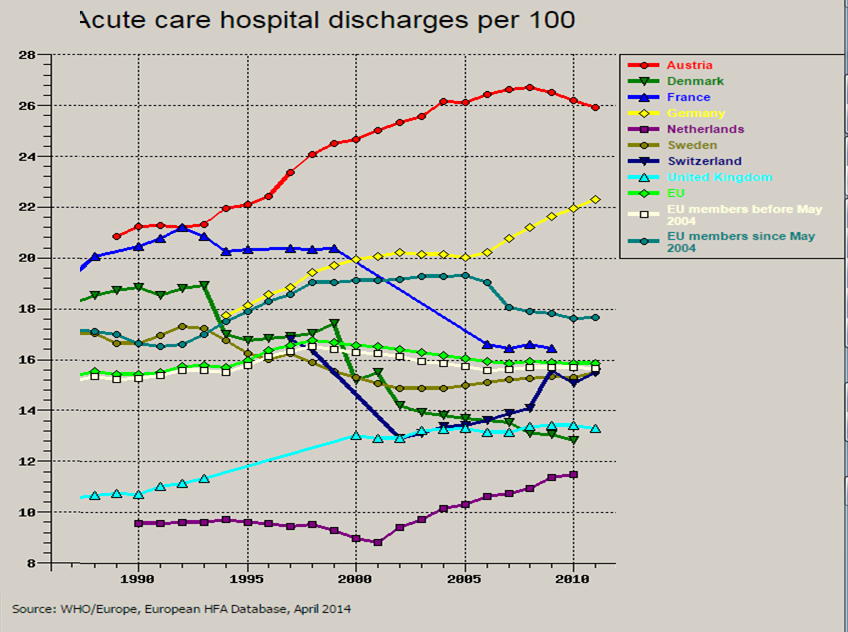

Das wohl krasseste Beispiel dafür findet man in Österreich. Während überall versucht wird, die Spitalsaufnahmen zu senken, hat eine Reform im Jahre 1997 dazu geführt, dass die Krankenkassen völlig von der Spitalsversorgung abgekoppelt wurden. Die Folge davon war, dass die Zahl der Spitalspatienten nahezu explodiert ist. Interessanterweise, aber auch völlig klar, können wir in Deutschland seit 2006 Ähnliches beobachten. Auch hier der Hintergrund einer Zersplitterung der Finanzierungswege: War bis dahin die Finanzierung des Betriebs der Spitäler Sache der Krankenkassen (mit der Einführung eines DRG-Systems gingen dort einige Spitäler in Konkurs), haben die Kommunen – in Analogie zu Österreich – dann begonnen, Defizite aus dem Betrieb durch Steuergelder zu decken (zw. 2003 und 2007 war die Rechtslage dafür nicht klar, da die Privatkliniken beim EuGH Klage erhoben, da eine Betriebsdefizitdeckung eine unerlaubte Subvention sei. Diese Klage wurde im Juli 2007 abgewiesen (EuG, 11.07.2007 – T-167/04). In der Folge explodieren nun die Aufnahmen und damit auch die Kosten für das System, ohne jedoch die Patienten besser zu versorgen. Die Klagen über eine unnötige Leistungsausweitung werden seither immer lauter.

Abb. 5

Neben den finanziellen Mitteln ist aber vor allem darauf zu achten, dass auch genug Know-How zur Verfügung steht – hier sind es v.a. regulative Eingriffe, die einerseits festlegen, welche Ausbildung UND Fortbildung nötig ist, um einen Gesundheitsberuf auszuüben, und andererseits darauf achten, dass ausreichend Bildungs-möglichkeiten (Universitäten, Kranken-pflegeschulen, Fortbildungen, Kongresse etc.) zur Verfügung stehen und auch genutzt werden.

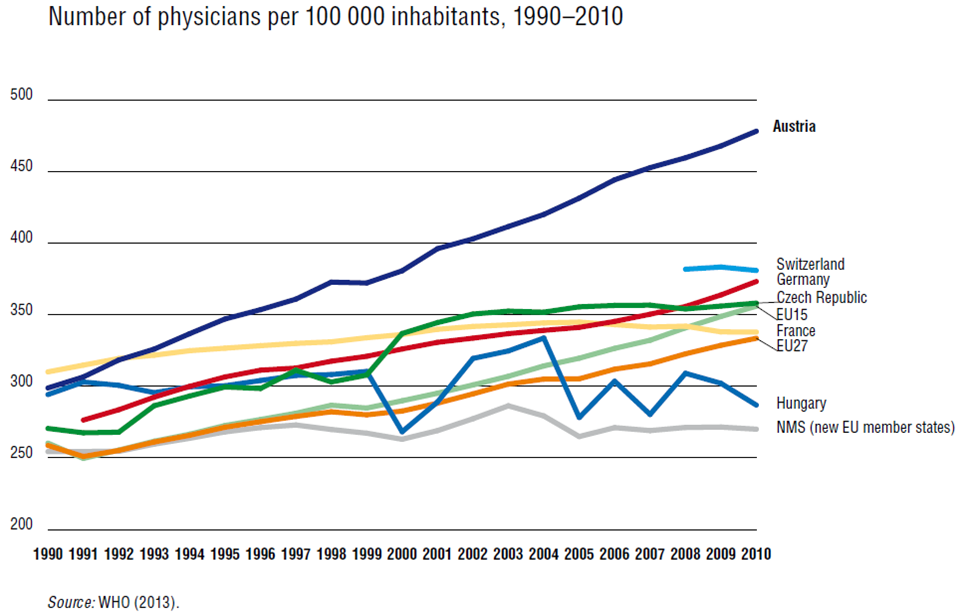

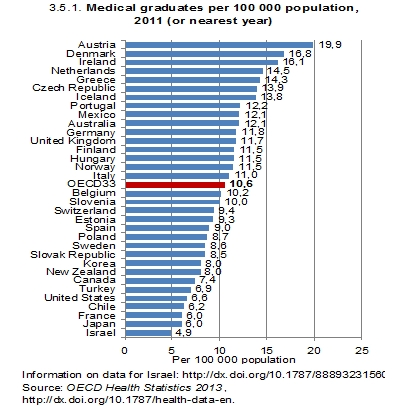

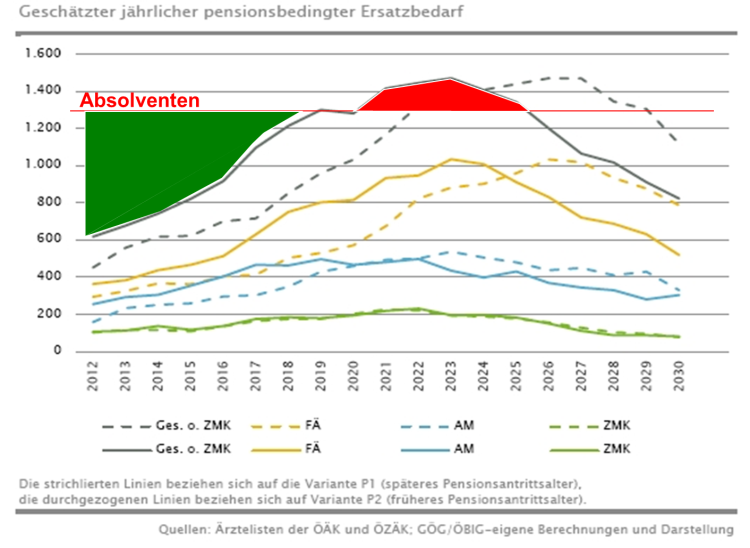

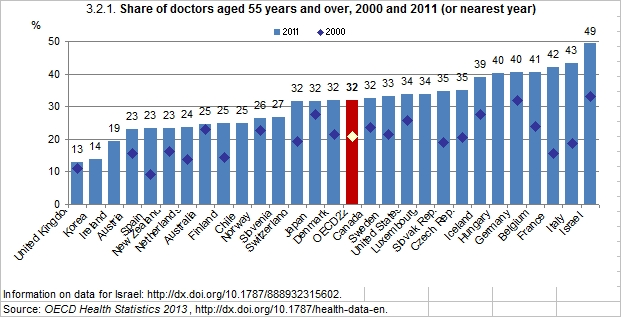

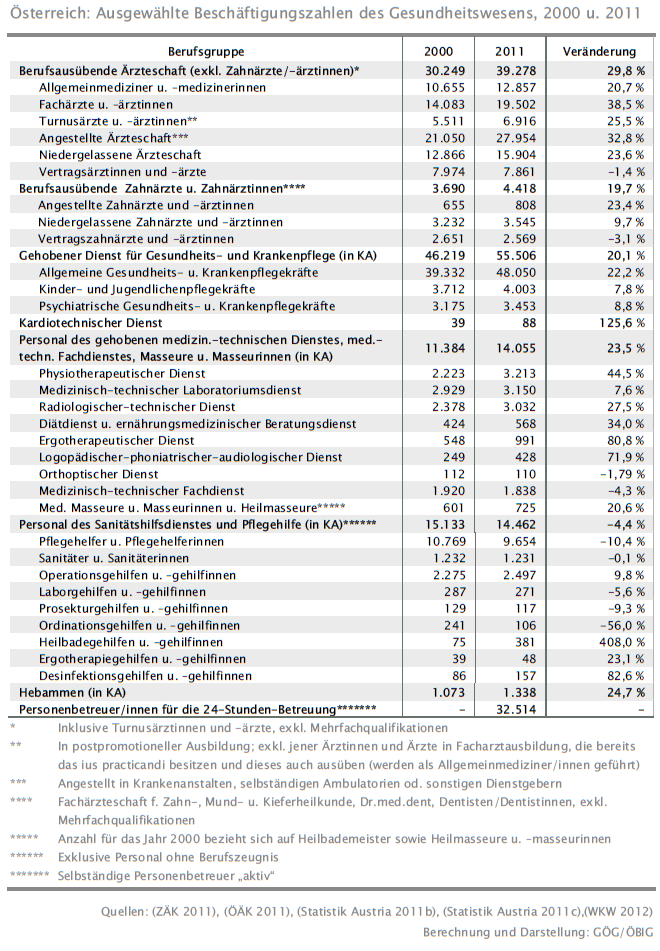

Um zu wissen, welches und wie viel Know-How wo benötigt wird, ist es nötig, den Erreichungsgrad der definierten Ziele regelmäßig zu überprüfen und darüber öffentlich Bericht zu erstatten (Gesundheitsberichterstattung). Wenn die Frage der „nicht-finanziellen“ Ressourcen unzureichend gelöst wird, dann ist in der Regel mit Verknappung trotz Überfluss zu rechnen, wie an der Diskussion über den Ärztemangel erkennbar ist. Trotz der höchsten Zahl an Absolventen, der höchsten Zahl an praktizierenden Ärzten und einer sehr jungen Ärzteschaft, sieht es aus, als ob ein Mangel bestünde oder durch die Pensionierungswelle unvermeidbar wäre. Realiter sind es die fehlenden Systemziele, die es der Versorgungs-ebene unmöglich machen, die Ressource „Arzt“ zielgerichtet eizusetzen, womit dermaßen viele Reibungsverluste entstehen, dass ein Mangel trotz Überfluss bemerkt werden kann.

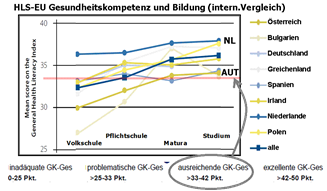

Abb.6a; Abb. 6b; Abb. 6c; Abb. 6d

Ressourcenallokation

Damit kommen wir zur Ressourcenverteilung (Allokation) und damit zum Verteilungsproblem. In einem freien Markt wird das Verteilungsproblem (Allokationsproblem) mit einer unsichtbaren Hand gelöst. In einem solidarischen System muss diese Aufgabe durch die Entscheidungsträger der Systemebene, also die Politik übernommen werden.

Unter Allokation im Gesundheitssystem wird die Auf- bzw. Zuteilung von besessenen Ressourcen (im Falle eines solidarischen Systems jene, die man der Bevölkerung zu ihrem eigenen Nutzen weggenommen hat, oder deren Nutzung der Kontrolle der Solidargemeinschaft untersteht) auf vorher definierte Bereiche (z.B. Prävention, Kuration, Rehabilitation, Pflege, Palliation, oder ambulante/ stationäre Versorgung oder autonome Versorgungsregionen – je nachdem, wie eben die Versorgung organisiert ist) unter vorher definierten Regeln verstanden.

Solange Ressourcen unendlich sind, ist die Frage der Allokation im Wesentlichen nur eine der Organisation. Unter der Annahme der knappen Ressourcen ist die Frage der Allokation zusätzlich von ethischen Aspekten betroffen. Insbesondere in solidarisch organisierten Systemen ist die Frage der Auf- bzw. Zuteilung von Ressourcen, die öffentlich aufgebracht werden, mit dem Thema der „gerechten“ Verteilung konfrontiert. Da es sich um knappe Ressourcen handelt, wird immer jemand benachteiligt oder bevorteilt werden müssen. Die Abwägung, wer oder was „mehr“ wert ist, ist nicht trivial zu beantworten. In Gesundheitssystemen ist diese Frage wegen der eigenen Thematik bereits hoch brisant. Welches Leben ist mehr wert? Wer ist schwerer krank? … – und vor allem, wer darf darüber wie entscheiden.

Die Allokation von Gesundheitsleistungen ist daher eine politische Herausforderung, Entscheidungsgrundlagen können nicht rein logisch abgeleitet werden, sondern erfordern einen möglichst breiten und öffentlich ausgetragenen Diskurs zwischen Medizin und Pflege, Ökonomie, Recht und Ethik. Die für eine Verteilung notwendige Errichtung eines Werte- und Zielgerüsts, auf dessen Basis Prioritäten festgelegt werden können, nach denen dann die Allokation erfolgt, ist unabdingbar. Drückt sich die Politik, die diese Aufgabe übernehmen muss, vor Entscheidungen, wird so gehandelt, als ob es keine Ressourcenknappheit gebe (alle kriegen alles!). Gesundheit wäre damit unendlich viel Wert, was zur Folge haben muss, dass die Versorgung über kurz oder lang unendlich viel kostet. Da das aber nicht der Fall ist, kommt es in der Folge zu den heute leicht beobachtbaren Kämpfen um Kuchenanteile, die jedoch die Versorgungsaufgaben, und in weiterer Folge die Behandlungsaufgaben nicht günstig beeinflussen, ja sogar behindern können. Es kommt zur Rationierung, ohne davor die Potentiale der Rationalisierung ausgeschöpft zu haben.

Ist das eingetreten, beschäftigt sich die Gesundheitspolitik hauptsächlich mit machtpolitischen Fragen, die Sachpolitik ist zurückgedrängt. Die Frage, wo ein Krankenhaus (als Schlüssel zu Macht und Ressourcen) stehen soll wird wichtiger, als die, ob dieses auch zur Erreichung der Ziele (so sie denn vorhanden sind) des Gesundheitssystems nötig wäre. Insbesondere jene Themen, wo es auf Grund der Komplexität der Inhalte oder geringer Verdienstmöglichkeiten kaum durchsetzungsfähige Interessensgruppen außerhalb der Politik gibt, werden damit aber zu Randthemen. Denken wir nur an die unspezifische Primärprävention oder die Gesundheitsförderung, also im weitesten Sinne Maßnahmen des Patienten- bzw. Bevölkerungs-Empowerments, an dem „nichts“ zu verdienen ist, aber die auch keine politischen Erfolge versprechen. Auch Kinder gehören zu diesen an den Rand gedrängten Themen; verdienen kann man an ihnen (wenn es nicht gerade um Krebs geht) wenig und wählen dürfen sie auch nicht! Nicht umsonst sind solche Themen und Patientengruppen im österreichischen Gesundheitssystem „unbedeutend“.

Auf einer sehr abstrakten Ebene gesprochen besteht die Aufgabe eines Gesundheitssystems darin, zuerst zu sagen, was es will, dann den Rahmen so herzustellen, dass Versorger und GDA zielorientiert arbeiten können, und dann zu überprüfen, ob das, was erreicht werden wollte erreicht wurde. Werden allerdings Gesundheitssystemanbieter auch zu Versorgern, wenn es also zu einer Kompetenzvermischung zwischen System- und Versorgungsverantwortlichen kommt, dann ist prognostiziert, dass die Ziele nicht mehr unabhängig der Versorgungs-strukturen erstellt werden und auch die Ergebnisse nicht objektiv sind, sondern dem entsprechen, was der Versorger erreichen kann. Ein Klassiker dafür sind all die Jubelmeldungen über die hohe und weiter steigende Zahl an Spitalspatienten, die regelmäßig von den politischen Spitalsträgern veröffentlicht werden (oder wurden, hier ist gerade ein Paradigmen-wechsel zu sehen) – gerade so, als ob es das Ziel ist, immer mehr Patienten dort zu behandeln und dementsprechend auch ein Erfolg, wenn man diese Zahl erreicht, oder sogar überschritten hat – und das, obwohl die Versorgungsebene normalerweise nach den Prinzipien

(1) „so wohnortnah wie möglich“ und

(2) „ambulant vor stationär“

handeln müsste.

Wissenschaftlich ist die Gesundheitssystem-Ebene Gegenstand der Gesundheitssystemforschung. Sie ist im Wesentlichen eine vergleichende Wissenschaft, da es hier kaum Möglichkeiten zu Experimenten gibt. Man kann stark verkürzt behaupten, es werden die Ergebnisse mehrerer Systeme anhand von Indikatoren betrachtet und versucht über Analogien herauszufinden, welche Maßnahmen auf Systemebene (z.B. Planungs- und Finanzierungsmaßnahmen) zu welchen Reaktionen führen könnten. Die berühmtesten Indikatoren dazu werden durch die OECD „Health at a Glance“ regelmäßig publiziert, auf der Basis mehrerer Übereinkünfte auf WHO-Ebene, mit denen Staaten sich verpflichten, Daten zu liefern, damit man gegenseitig lernen kann (z.B. „Gesundheit für Alle“-Datenbank).

Leitlinien für Gesundheitspolitik gibt es noch nicht – aber es gibt sehr weit fortgeschrittene Ansätze sogenannter evidenzgeleiteter Politikgestaltung, die erkannt hat, dass tagespolitische Interessen möglichst weit von der Versorgungs- und Behandlungsebene entfernt sein müssen. Damit verbunden ist ein Rückzug auf rein strategische Fragen, wie: „Was darf ein qualitätsbereinigtes, gewonnenes Lebensjahr kosten?“, „Woher nehme ich das Geld?“, „Nach welchen Regeln verteile ich es?“, „Wie entwickle ich Ziele, die auf Versorgungsebene operationalisiert werden können?“, „Wie kontrolliere ich meine Zielerreichung?“ etc.. Standortdiskussionen oder gar Behandlungsfragen gehören dann genauso wenig zu Systemfragen, wie auch dort niemand auf die Idee käme, sich in die Entwicklung von Behandlungsleitlinien oder konkreten Versorgungsleitlinien einzumischen – solange die Ergebnisse passen. Mehr noch, weil Politik an Negativmeldungen nicht interessiert ist, haben sich viele Staaten so weit zurückgezogen, dass sie sogar Zieldefinitionen und Zielerreichung an unabhängige Institute (Public Health-Institute) ausgelagert haben; denn auch diese lassen sich wissenschaftlich erarbeiten und können – vorausgesetzt, das System hat entsprechende Entscheidungen getroffen – an die Versorgungsebene delegiert werden.

Grundsätzliches zum österreichischen Gesundheitssystem

Alles begann mit dem Schmieden des ASVG. Damals, kurz nach dem Krieg und dann über zehn Jahre lang, mussten sich zwei Gruppen, die wenige Jahre zuvor noch in verfeindeten Lagern einen Bürgerkrieg ausfochten, auf einen gemein-samen Sozialstaat einigen. Vermutlich ist seit dem der Wurm drinnen. Denn bereits die damaligen Kompromisse weisen etwas sehr typisch Österreichisches auf – diplomatische Noten statt klarer Aus-sagen! Und so war bereits 1955 klar, dass dieses österreichische Gesundheitswesen aus einem heillosen Kompetenzdschungel besteht, der weder klare Abgrenzungen bei den Entscheidungsträgern, noch bei den Versorgungssektoren (Prävention, Kuration, Rehabilitation, Pflege) kennt – und dafür viel willkürlichen Interpretations-spielraum offen lässt.

1969 – und keiner weiß warum dieser Bericht überhaupt gemacht wurde – kam die WHO und hat sich unser Gesundheits-wesen angeschaut und folgende, bis heute gültigen Beobachtungen gemacht:

• Das österreichische Gesundheitswesen zeigt das Bild beachtlicher Verschiedenheit durch unterschiedlichste Träger (Landesregierungen, Gemeinden, Religionsgemeinschaften, Kassen, Versicherungen, etc.), wodurch eine überregionale Zusammenarbeit zugunsten von „Eigeninteressen“ behindert wird.

• Die Existenz so vieler Träger ist nicht geeignet, die Entwicklung eines rationellen, aufeinander abgestimmten und reibungslos funktionierenden Systems zu fördern. Die Träger sind oft klein und von beschränkter Finanzkraft. Es besteht ein Mangel an Zusammenarbeit verschiedener Spitäler.

• Die Bundesregierung hat keine Kompetenzen, den Trägern verbindliche Weisungen zu erteilen.

• Es gibt keine Vorkehrung für eine systematische Bewertung der Qualität der Arbeit der einzelnen Spitäler.

• Spitalsplanung ist nicht Teil eines umfassenden Planes der Gesundheitspflege. Es besteht keine Vorkehrung für eine Behandlung in Tages- oder Nachtkliniken, daher werden im Allgemeinen nur „vollstationäre“ Patienten im Spital behandelt.

• Spitäler erhalten statt konkreter Zuschüsse für spezifische Programme globale Defizitdeckungen, wodurch weder Kostenwahrheit entsteht, noch Anreize geschaffen werden, die Effizienz zu erhöhen.

• Zwischen intramuralem und extramuralem Bereich besteht eine scharfe Trennlinie. Es existieren Zweigleisigkeiten in der Arbeit von Spitälern und Ärzten in der Praxis.

• Es gibt die steigende Tendenz der praktizierenden Ärzte, ihre Patienten in ein Spital einzuweisen – diese Tendenz wird unter anderem durch das Honorierungssystem gefördert.

• Die Vorsorge für die ärztliche Betreuung alter Menschen und chronisch Erkrankter ist im Allgemeinen unzulänglich.

Die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 15 Jahre alten Kompromisse hatten schon ihre Wirkungen gezeigt. Außenstehende konnten bereits spätere Entwicklungen erahnen und davor warnen. Allerdings hat das hierzulande niemanden interessiert! Denn, statt eine Reform der Zuständigkeiten durchzuführen und so die Steuerbarkeit herzustellen, wurde entsprechend der politischen Logik weiter zersplittert – Teile wurden den Gemeinden übertragen, andere den Ländern, einige dem Bund. Unterdessen sank die Zahl der Kassen kaum, und die Zahl der „realen“ Entscheidungsträger (aus Parteien der unterschiedlichsten Verwaltungsebenen und Couleur, den Gewerkschaften und den Kammern) stieg genauso wie die Kompetenzstreiterei. Und solange es genug Geld gab, schien niemand, es sei denn Kritiker und Experten, irgendetwas von Reformen wissen zu wollen.

Diese Reformunwilligkeit hielt bis in die späten 1980er an, allerdings wurden die Geldströme für jene seichter, die nicht das Glück hatten, Defizite global durch Steuern einfach zu decken, nämlich die Krankenkassen.

Trotz vieler Tricks wollte deren Geld nicht mehr reichen, um die immer teureren Spitäler, die von regionalen Politikern als ideale Spielwiese entdeckt wurden, zu finanzieren. 1995 haben die Kassen sich dann des Spitalssektors endgültig entledigt, indem sie nur mehr einen definierten Prozentsatz ihrer Einnahmen pauschal ablieferten. Alles andere war nun Ländersache. Die Welt war so endgültig in extramural und intramural geteilt.

Ab nun besteht die Gesundheitspolitik nur mehr aus dem Kassenarztbereich und dem Spitalsbereich. Pflege, Rehabilitation und Prävention waren zu diesem Zeitpunkt bereits Stiefkinder und wurden es ab nun immer mehr. Niemand interessierte sich – trotz wachsenden Bedarfs – wirklich dafür. Die Politik liebte die Spitäler, und die Kassen hielten sich an das ASVG, das für diesen Bereich kaum Platz hatte – logischerweise, sind sie doch Ausdruck einer alternden Gesellschaft und des medizinisch-technischen Fortschritts. Beides war 1955, dem Jahre des ASVG-Beschlusses, unbekannt.

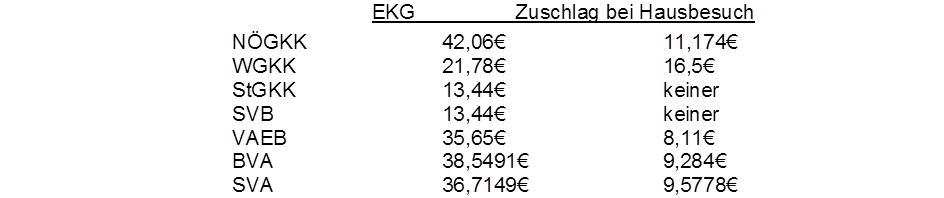

Die Reduktion des Leistungsspektrums war das Thema für alle, deren Geld immer knapper wurde; Leistungsausweitung das Thema der steuerfinanzierten Teile – und so stieg die Spitalslastigkeit in schwindelnde Höhen, während der Kassenbereich im Verhältnis zum Bedarf immer dünner wurde. Als deutliches Zeichen dafür sieht man, dass seit Jahren die Zahl der Kassenärzte stagniert, ja sogar leicht sinkt, während sie im Spital stetig und steil steigt – so wie überhaupt außer den Kassenärzten alle Berufs-gruppen mehr wurden.

Abb. 7

Als 1997 durch den Bund der Versuch unternommen wurde, durch die Einführung eines neuen LEISTUNGSORIENTIERTEN Finanzierungssystems (LKF) die steigenden Spitalskosten und die steigenden Patientenzahlen unter Kontrolle zu bringen, war jedem Experten klar, dass so etwas dumm ist. Nur eine krankheitsorientierte Finanzierung, die eine epidemiologische Kontrolle erlaubt, kann zur Steuerung eingesetzt werden. Nicht umsonst gibt es ein leistungsorientiertes Finanzierungsmodell nur in Österreich, während andere Länder diagnose-bezogene Fallgruppen (DRG: Diagnosis Related Groups) eingeführt haben und so unnötige Spitalsaufenthalte wirklich vermeiden können. In Österreich hingegen wurde mit dem LKF dem Moral Hazard quasi Tür und Tor geöffnet und wurden sogar jene bestraft, die nicht mitspielen wollten.

Andererseits konnten wir wohl gar nicht anders, weil eben der Spitalssektor keine Entscheidungskompetenz im Kassensektor hat, und umgekehrt. Damit wusste auch niemand, welches Spital notwendigerweise Aufgaben für den Kassenbereich übernehmen musste, welches nicht. Eine rigide Kürzung der Spitalsversorgung hätte möglicherweise ungeahnte Probleme verursacht. Und solange Länder genug Geld hatten und man den mittlerweile existierenden Parallelstaat der Sozialpartner nicht durch frisches Geld vergrößern wollte, wollte auch niemand so ein Risiko eingehen.

Und um sicher zu sein, dass niemand nachschaut, wie das alles läuft, wurde anders als anderswo die Einführung des LKF-Systems auch nicht wissenschaftlich begleitet. Ein Evaluierungsbericht, der anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des LKF-Systems 2007 beschlossen wurde, wurde erst nach politischen Abstimmungen 2012 publiziert. Und er zeigt trotzdem noch das komplette Versagen des Systems. Weder Kosten noch Patientenzahlen wurden gesenkt – ganz im Gegenteil! An eine Abschaffung, oder wenigstens große Reform war jedoch nicht zu denken, denn nach zehn Jahren hat sich das System natürlich verfestigt.

2005 wurde dann ein Versuch gestartet, die Welten wieder zusammenzubringen. Jedem war mittlerweile klar, dass die Schnittstellen unser System zerpflücken, viel Geld kosten, Patientenleid vergrößern und eine qualitative Entwicklung unmöglich machen. Aber auch dieser Versuch ist komplett danebengegangen, wie sogar der Rechnungshof 2010 festhielt. Die Hoffnung, an der Realverfassung vorbei, zum Wohle der Bevölkerung mehr Sachlichkeit statt Machtwille in die Gesundheitspolitik zu bringen, wurde wegen des damaligen scheinbaren Reichtums der öffentlichen Hand – eigentlich nur der Landesfürsten – vernichtet. Wie der Rechnungshof treffend bemerkt, ist von dieser Reform nichts geblieben.

Was den ambulanten Bereich betrifft, findet sich folgende Empfehlung, die sich auf Beschlüsse aus dem Jahr 2005 bezieht und deren Umsetzung eigentlich 2008 erfolgen sollte (siehe Abbildung unten).

Was die Gesundheitsreform 2012 betrifft, so ist diese wohl ebenfalls bereits Geschichte – wir werden jedoch noch etwas warten müssen, bis die offiziellen Stellen das auch zugeben.

Abb. 8: Rechnungshof Bund 2010/5: Teilbereiche der Gesundheitsreform 2005 mit Länderaspekten in Tirol und Wien

Die Kassenfusion

Das Thema „Zusammenlegung der Kassen“ ist sehr alt und trotzdem gerade sehr aktuell. Der linearen Logik unserer Gesundheitspolitik entsprechend, geht es dabei jedoch nur um Einsparungsphantasien durch Abbau von Verwaltungsposten.

Die Kassen mit ihren etwa 8.000 Mitarbeitern in der „Verwaltung und Verrechnung“ stellen sicher einen sehr großen Verwaltungsposten dar, besonders wenn man bedenkt, dass sie im Wesentlichen nur für die Verwaltung von 10.000 Kassenärzten da sind. Und ebenso sicher ist, dass es in den Kassen viele hunderte „reine“ Versorgungsposten gibt, die nicht wirklich nötig sind – aber in Summe würde die Abschaffung all dieser Posten und eine Straffung der Verwaltung im Vergleich zu den Umsätzen kaum ins Gewicht fallen. Eine substanzielle Einsparung ist nicht zu erwarten.

Die Diskussion ist wohl nur vorgeschoben. Dass die FPÖ beispielsweise einer Kassenfusion das Wort redet, hat weniger mit der Tatsache zu tun, dass dies aus anderen Gründen sinnvoll wäre, sondern damit, dass die dortigen SPÖ-ÖVP- Einflusssphären angegriffen werden sollen.

Betrachtet man die Zahl der Kassenmitarbeiter aus der Sicht der Versicherten, steht pro 1.000 Versicherte etwa ein Kassenmitarbeiter zu Verfügung. Wenn die Kassen primär Patientenversorgung (kriegen die Versicherten zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Leistung?) und nicht Ärzteverwaltung betrieben, wäre die Zahl der Mitarbeiter zu rechtfertigen.

Wenn also über eine Kassenreform diskutiert wird, sollte statt einer Fusionsdebatte eher darüber diskutiert werden, wie man aus den Kassen moderne Versorgungsunternehmen macht, die statt der Verwaltung die Gestaltung der Versorgung ihrer (v.a. chronischen) Patienten als Aufgabe sehen; also beispielsweise: „Kriegen die Diabetiker ihre jährliche Augenhintergrunduntersuchung oder nicht?“, „Erhalten alle Herzschwäche-patienten ihre Medikamente, und wenn nein, was ist zu tun, dass das passiert?“ etc.

In diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage zu stellen, welcher Patient besser im Spital als bei einem Kassenarzt versorgt wird. Dafür wäre es wesentlich, dass Spitäler quasi „Lieferanten“ der Kassen sind. Durch die seit 1997 fixierte pauschale Abgeltung der Spitals-versorgung (ambulant UND stationär) besteht jedoch der Anreiz, Patienten in die Spitäler zu verdrängen – ob es nun gut für sie ist oder nicht. Und diesem Anreiz folgend, liegt heute die höchste Krankenhaushäufigkeit der Welt vor. Zudem haben sich die Kassen mit dieser Pauschale ihren Gestaltungsspielraum massiv eingegrenzt, wodurch die gesundheitsökonomisch sinnvolle Steuerung der Patientenströme praktisch unmöglich wurde.

Das antizipierend, wurde daher bereits 1996 festgelegt, dass der gesamte ambulante Versorgungsbereich (Kassen-ärzte, Wahlärzte und Spitalsambulanzen) ab 2001 nach einem einheitlichen Diagnosen- und Leistungskatalog arbeiten soll – ein Vorhaben, das nie umgesetzt wurde.

Und da es eben keinen einheitlichen Katalog für ambulante Leistungen gab, und zudem die gleichzeitige Einführung des LKF-Systems zur Spitalsfinanzierung der stationären Versorgung (es gibt weiterhin kein strukturiertes Finanzierungsinstrument für die Spitalsambulanzen) einen Anreiz bot, die stationäre Versorgung auszubauen, wurde durch ein sich selbst verstärkendes System die vorhandene inhomogene Versorgungs-situation immer inhomogener – eine Folge, die eigentlich keine rechtliche Grundlage hat, da die Verfassung und das ASVG keinerlei Unterscheidung der Versorgung nach Versicherung oder Bundesland erlaubten.

In Österreich besteht ein sehr rigides Pflichtsystem: weder Versicherte können ihre Versicherung frei wählen, noch besitzen Kassenärzte eine Niederlassungsfreiheit. Anders als in praktisch allen anderen Ländern der Welt, existiert weder ein einheitlich definierter Katalog, noch eine Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Anbietern mit verschiedenen Katalogen. Damit kann also jede Kasse (aber innerhalb des bestehenden Honorar-katalogs auch jeder Kassenarzt) im Wesentlichen selbst festlegen, was angeboten wird, und über die Honorar-ordnung auch steuern, ob es wohnortnah durch Vertragsärzte angeboten wird, oder nicht.

Um jedoch die Patientenströme zum „Best Point of Service“ aus gesundheits-ökonomischer, und nicht aus politisch-ökonomischer Sicht zu lenken, ist es dringend nötig, Regeln aufzustellen, zu messen, ob diese Regeln funktionieren, und immer wieder nachzubessern. Ohne einen einheitlichen Katalog ist nicht einmal erkennbar, was denn wirklich wo erbracht wird, geschweige denn, ob es auch wirklich so wohnortnah wie möglich erbracht wurde.

Gesundheitsökonomisch gilt als Devise für den „Best Point of Service“:

„ambulant vor stationär“ und „so wohnortnah wie möglich“

Das wissend, steht demnach seit 1996 regelmäßig, und auch 2013 wieder, in diversen Regierungsprogrammen und Gesetzen, dass ein einheitlicher Diagnosen- und Leistungskatalog einzuführen ist. Aber es ist offenbar nicht möglich, einen solchen Katalog mit den aktuellen Akteuren zu verhandeln und zu beschließen, womit die Frage zu stellen ist, ob es nicht leichter wäre, die Kassen zu fusionieren, um damit einen solchen Katalog zu erhalten?

Die Frage, die also zu beantworten wäre ist:

Ist die Kassenfusion ein gangbarer Weg, die ambulante Versorgung besser zu organisieren?

Davon abgeleitet, lassen sich mehrere Fragen formulieren, u.a.:

(1) Ist das österreichische ambulante Versorgungssystem wirklich so schlecht?

a. Was soll ambulante Versorgung?

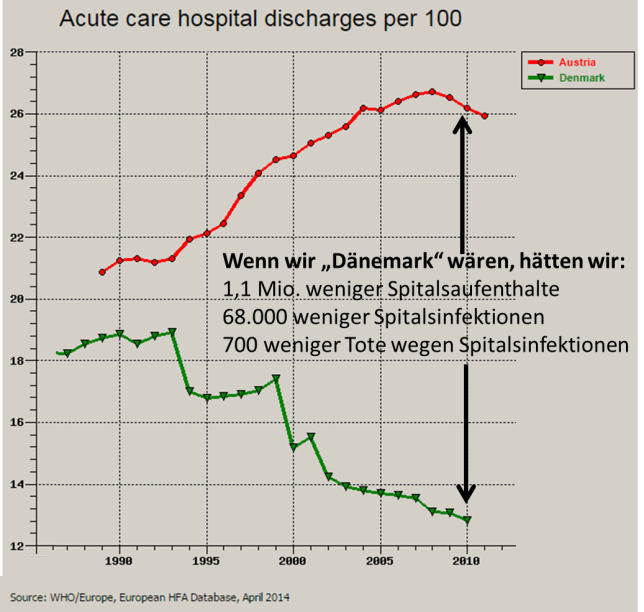

Patienten sollten so wohnortnah wie möglich versorgt werden – Wohnortnähe beginnt dabei im Wohnbereich des Patienten (Hausbesuche) und kann, wenn es nötig ist, sogar mehrere hundert Kilometer betragen (z.B. gibt es für Schwerstbrandverletzte in ganz Europa nur wenige Zentren). Zudem gilt seit mehreren Jahrzehnten die Prämisse „ambulant vor stationär“. Daraus folgt, dass eben die Versorgung darauf zielen soll alles, was ambulant erbracht werden kann, auch ambulant zu erbringen, und eine wohnortferne Behandlung so selten wie möglich nötig sein soll (dazu zählt jegliche Spitalsbehandlung, egal ob ambulant oder stationär – und auch egal, ob es viele Spitäler gibt oder wenige). Hintergrund dieser „Spitalsvermeidungs-strategie“ ist weniger der finanzielle, denn der patientenorientierte Aspekt. Spitäler sind nicht nur sehr teuer, sondern auch potentiell gefährlich.

Abb.9

Etwa 6% der Spitalspatienten haben eine nosokomiale Infektion – und etwa 1% von ihnen stirbt daran. In einem Vergleich mit Dänemark, das eine langfristige Reform umsetzt, wird das sehr plakativ.

Wenn also die ambulante Versorgung so wohnortnah wie möglich sein soll, ist es wichtig, die ärztlichen Dienstleister so wohnortnah wie möglich zu verteilen, um dort möglichst viele gesundheitliche Probleme zu adressieren. Denn ein Patient, der medizinische Hilfe sucht, und dafür weit fahren muss, wird, sollte er frei wählen dürfen, von sich aus oft eine Spitalsambulanz aufsuchen.

Das ASVG kennt den Begriff „wohnortnah“ jedoch nicht, sondern legt laut § 342. (1) Abs.1 fest, dass in der Regel die Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit erreichbaren Vertrags-ärzten oder einem Vertragsarzt und einer Vertrags-Gruppenpraxis freigestellt sein soll.

Versorgungswissenschaftlich bedeutet das, dass – je nach Erkrankung unter-schiedlich weit entfernt – mindestens zwei Ärzte erreichbar sein müssten. Sucht man jedoch nach Angaben, die diese „angemessene Zeit“ erläutern, dann wird man feststellen, dass es keine gibt. Es gibt auch keinerlei Angaben dazu, welcher Arzt für welche Erkrankung in Frage käme. Es ist also nicht so, dass seitens der Kassen darauf geachtet wird, dass für bestimmte, v.a. chronische Erkrankungen Netzwerke gebildet werden, und der Patient sich daran orientieren kann. Am Ende wird „angemessen“ völlig unterschiedlich und auch willkürlich interpretiert, sodass eine völlig inhomogene Versorgungsdichte in Österreich zu beobachten ist.

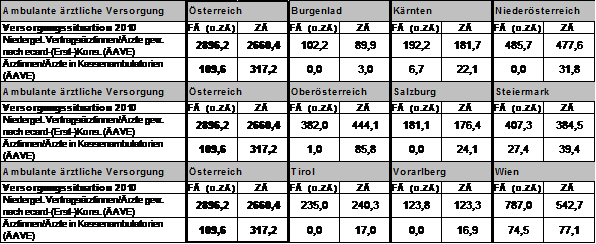

Einmal abgesehen davon, dass in Städten mehr Kassenfachärzte zur Verfügung stehen als im ländlichen Raum, obwohl es in nicht wenigen Städten zusätzliche Spitäler gibt, zeigen die nachfolgenden Tabellen die Inhomogenität auch zwischen den Bundesländern und Versorgungs-regionen sehr gut. Manchmal hat man den Eindruck, es bestehe wenigstens auf Bundesländerebene eine bestimmte Stra-tegie – in OÖ beispielsweise sind fast überall sehr wenige Fachärzte vorhanden (Wahlärzte werden NICHT mitgezählt) – , doch dann gibt es im gleichen Bundesland Regionen, die nicht dazu passen, wie Linz. Warum Linz, das die höchste Spitalsdichte der Welt aufweist, zudem überdurch-schnittlich viele Kassen-Fachärzte hat, ist schwer verständlich – passt aber eben sehr gut zur allgemeinen Tendenz in Österreich.

Abb. 10: Die kleinräumige Versorgungsforschung in Österreich am Beispiel der Entwicklung einer Stadt/Land-Klassifizierung und der Ist-Stand-Analyse der vertragsärztlichen Versorgung in Österreich; Bachelor-Arbeit II von Evelyn Angerer

Abb. 10: Die kleinräumige Versorgungsforschung in Österreich am Beispiel der Entwicklung einer Stadt/Land-Klassifizierung und der Ist-Stand-Analyse der vertragsärztlichen Versorgung in Österreich; Bachelor-Arbeit II von Evelyn Angerer

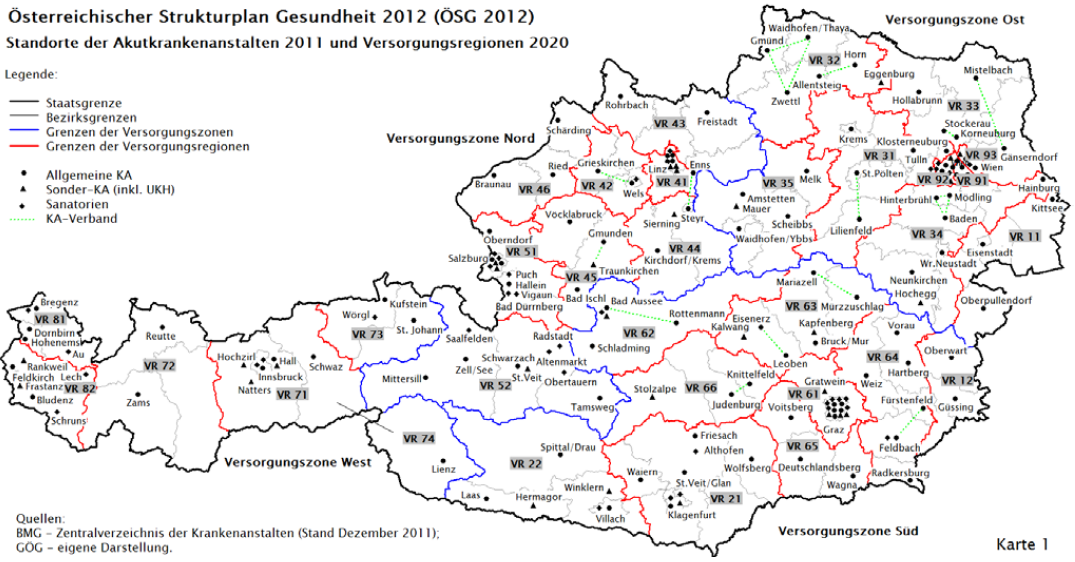

Abb. 12

Die völlig inhomogene (kassen)ambulante Versorgungslandschaft setzt sich dann in einer inhomogenen Krankenhaus-häufigkeit fort. Bedenkt man, dass 1997, mit der Reform der Spitalsfinanzierung (LKF) der Versuch unternommen wurde, die Versorgungssituation zu harmoni-sieren, und die Einführung des verpflich-tenden ÖKAP (Österreichischer Krankenanstalten Plan) und auch die Einführung des ÖSG (Österreichischer Strukturplan Gesundheit) dem gleichen Ziel diente, kann man erahnen, wie einflusslos versorgungswissenschaftliche Arbeiten sind.

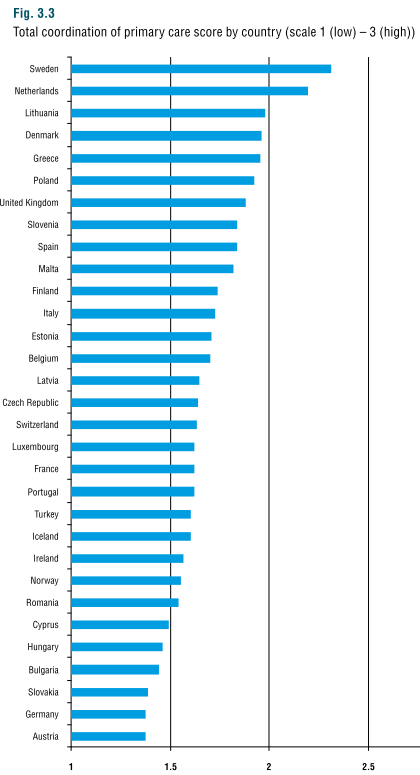

b. Was ist PHC?

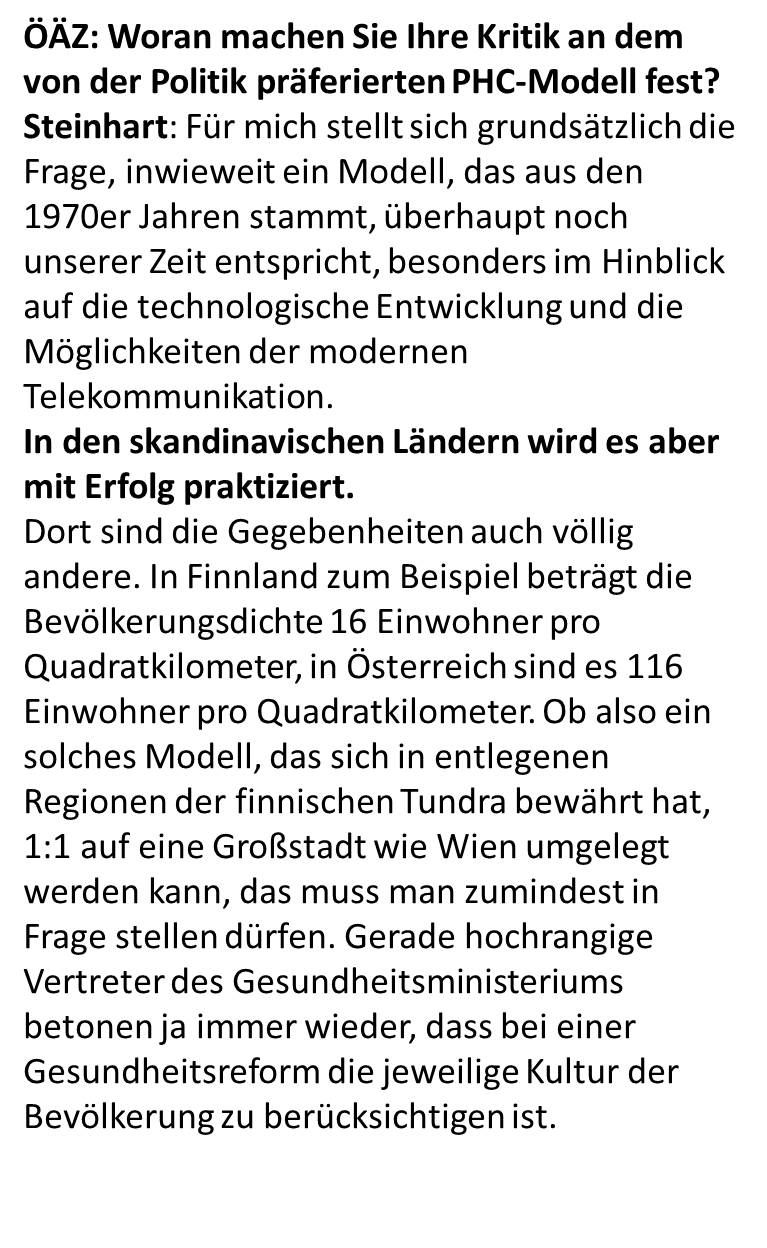

Wie oben bereits beschrieben, agieren moderne Gesundheitssysteme anders als das österreichische. Dort gibt es eine „abgestufte“ Versorgung in Primärversorgung (Hausarztversorgung), Sekundär-versorgung (ambulante Facharztversorgung) und Tertiärversorgung (stationäre Facharztversorgung). Primary Health Care (PHC) wird dabei als Schlüsselebene identifiziert.

„Primary Health Care behandelt die wesentlichen Gesundheitsprobleme der Bevölkerung, indem es entsprechende Leistungen der Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Heilung und Rehabilitation zu den Menschen bringt.“ (WHO 1978) Die Idee ist es also, über das PHC alles, was wohnortnah, ambulant und/oder mobil angeboten werden kann auch dort anzubieten – egal, ob es Maßnahmen der Primär-, Sekundär-, Tertiär-Prävention, der Kuration, der Pflege, der Rehabilitation oder auch der Palliation sind. – PHC bringt Versorgung des gesamten Gesundheitswesens zum Patienten.

Diese Idee geht zurück auf die Anfänge des 20. Jhdts., als die Spezialisierung der ärztlichen Medizin und der medizinnahen Bereiche (v.a. Pflege und physikalische Therapie) deutlich zunahm, und es immer schwerer wurde, den medizinischen Fortschritt in die Fläche zu bringen. Es kam zu einer Zersplitterung der Kompetenzen und zu einer Verteuerung der medizinischen Versorgung, die immer größere Bevölkerungsgruppen aus-schloss. Bereits 1920 wurde in UK erkannt, dass man dieser Entwicklung nur durch eine abgestufte Versorgung begegnen kann. Die erste Stufe wurde damals als die Primär-Versorgungsstufe definiert, die von „General Practitioners“ (also Hausärzten) getragen werden muss. Auf dieser Stufe muss man den alltäglichen gesundheitlichen Problemen begegnen.

Ebenfalls wurde klar festgehalten, dass Gesundheitsförderung, Prävention und Kuration (die Behandlung von Krankheiten, also Diagnose und Therapie) nach vernünftigen Grundsätzen nicht voneinander zu trennen sind und im Wirkungsbereich des Hausarztes zusammengeführt werden müssen, wobei der Hausarzt sich nicht nur um die Gesundheit des Einzelnen kümmern soll, sondern auch um die Volksgesundheit (Public Health).

Ebenfalls 1920 wurde bereits festgestellt, dass, um die Aufgaben effektiv zu erfüllen, der entsprechend und speziell ausgebildete Hausarzt (ein „Facharzt für Allgemeinmedizin“!) Hilfe durch die Mitarbeit von Apothekern, Pflegekräften und Hebammen braucht, die ebenfalls ein spezielles Training brauchen, um im Team arbeiten zu können. Unter der Führung des Hausarztes (oder – wenn es der Bedarf ist – mehrerer Hausärzte in einer Gruppenpraxis), der in entsprechend ausgestatteten, und idealerweise seitens des Gesundheitssystems bereitgestellten Räumlichkeiten (Primary Care Center) ordiniert, sollen diese zusammenarbeiten. Die Leistungen dieses Teams sind so wohnortnah wie möglich zu erbringen. Patienten, die nicht in die Ordination kommen können, werden zu Hause besucht. Patienten sollen hauptsächlich durch „ihren“ Arzt betreut werden, wenn der Hausarzt einen Facharzt (Sekundär-, Tertiär-Versorgungsstufe) beiziehen will, werden durch ihn die Termine und der Transport organisiert. Als wichtiges Kommunikationstool ist eine standardisierte Patientenakte zu führen. Die Hausarztordinationen sollen je nach regionalem Bedarf dimensioniert sein, wobei zwischen ruralen und urbanen Regionen zu unterscheiden ist.