Durch die Reform soll die Institutionenorientierung (Spitalsstandorte und Kassenplanstellen) zugunsten einer integrierten Versorgung überwunden werden: Patienten sollen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle– genannt: „Best Point of Service“- behandelt werden. Wo das ist, wird nicht dekretiert, sondern ist dezentral, auf Ebene der Versorgungsregionen des ÖSG – davon gibt es 32 – festzulegen.

Die ambulante Versorgung ist der stationären vorzuziehen– das bedeutet, dass die ambulante Versorgung durch Spitalsambulanzen und Kassen(fach)ärzte bedarfsorientiert auf-, aus- und umgebaut wird. Gruppenpraxen werden dabei eine wichtige Rolle spielen. So soll auf Sicht eine fachärztliche Versorgung gewährleistet werden, die nicht nur Ballungsräume bevorzugt. An den Abbau von Hausärzten denkt definitiv niemand –im Gegenteil.

Zentral werden Rahmenziele aufgestellt, anhand derer der Aufbau der integrierten Versorgung gemessen werden kann. Dezentral – also in den 32 Versorgungsregionen – sind diese unter Berücksichtigung der regionalen und spezifischen Besonderheiten zu konkretisieren. Es sind keine „zentralistischen“ Diktate, angedacht, sondern praxis- bzw. wirkungsorientierte Rahmenvorgaben.

Die Reform klingt abstrakt! Stimmt – und wie könnte das konkret aussehen?

Betrachten wir Patienten mit Diabetes

Prävalenz

In Österreich gibt es viele Diabetiker – wie viele es sind, dass ist allerdings ein großes Geheimnis.

Die niedrigste Schätzung[1], die immer wieder, vor allem seitens der Krankenkassen auch in neueren Publikationen[2][3] zitiert wird, geht von etwa 300.000 bis 315.000 Diabetikern aus, wobei 270.000 in Behandlung sein sollen. Fragt man die (über 15 Jahre alte) Bevölkerung[4], leben etwa 430.000 Diabetiker in Österreich. Die offiziellen Angaben seitens des Ministeriums[5], die sich auf die Österreichische Diabetes Gesellschaft beruft, lauten auf 500.000. Und die Selbsthilfe (Österreichische Diabetikervereinigung) gibt 600.000 an.

Die in der OECD[6]geführten Europäischen Länder weisen eine durchschnittliche Prävalenz von 6,2% der Bevölkerung zwischen 20 und 79 Jahren aus, wobei es zwischen den Ländern erhebliche unterschiede gibt, die nicht sehr schlüssig erklärbar sind. Nimmt man die 6,2% wären das bei uns ca. 390.000. Zählt man die ältere Bevölkerung hinzu und nimmt hier 15% als Prävalenz[7] an, ergibt das 450.000 Diabetiker.

Die Zahl der in medikamentöser Behandlung stehenden Diabetiker ist auf Grund der sehr spezifischen Medikation bekannt und dürfte aktuell bei etwa 300.000 liegen – einen Beleg für diese Zahl gibt es nicht, allerdings wurde die Zahl für das Jahr 2003 über den Medikamentenverbrauch auf 270.000 geschätzt[1], eine Zunahme um 10% seit 2003 ist wohl als gesichert anzunehmen.

Zu diesen sicher bekannten Diabetikern muss nun die Dunkelziffer hinzugerechnet werden. Sogar Höchstoffiziell [8] werden 30 bis 50% genannt. Anders ausgedrückt: zu den, wegen ihres Medikamentenverbrauchs, bekannten 300.000 Diabetiker, kommen 100.000 bis 150.000, die gar nicht wissen, dass sie krank sind.

Da unsere Gesundheitspolitik wenig an Fakten interessiert ist, gibt es keine Studien, die das belegen – die Dunkelziffer ist eine „Bauchzahl“ und soll sie vermutlich auch bleiben. Eine Bauchzahl allerdings, die durch nichts belegt werden kann. Eine sehr kleine, nicht veröffentlichte ÖBIG-Studie in NÖ[9], ging vor zehn Jahren dieser Dunkelziffer nach – und siehe da, hier sind so gut wie alle Diabetiker bekannt. Es gibt in NÖ keine Dunkelziffer – ein eigenartiges Phänomen.

Man erkennt, dass es kaum valide Aussagen zur Prävalenz gibt. Will man jedoch wissen, wie gut die Diabetiker versorgt (das ist nicht mit behandelt gleichzusetzen –versorgt werden quasi alle, behandelt jeder einzelne!) sind, ist die Prävalenz ein wichtiger Parameter. Wird die Zahl unterschätzt, ergibt sich daraus automatisch eine gute Versorgung, wird sie überschätzt, ist die Versorgung dementsprechend schlecht. Unter diesem Aspekt dürfte auch zu verstehen sein, dass seitens der Österreichischen Diabetikervereinigung die Prävalenz so hoch, seitens der Krankenkassen so niedrig angesehen wird.

Versorgung

So wie wir also nicht wissen, wie viele Diabetiker es gibt, wissen wir auch nicht, wie sie versorgt (Versorgung heißt nicht Behandlung – dass muss immer wieder betont werden) sind: also, wie viele erblinden, wie vielen Füße amputiert werden, wie viele an die Dialyse müssen, weil ihre Nieren versagen – lauter blinde Flecken.

Sieht man von einer alten und sehr kleinen Auswertung[10] des seit Jahren inaktiven Forums Qualitätssicherung in der Diabetologie Österreich ab, gibt es praktisch keine Daten, die Rückschlüsse auf den Grad der Versorgung geben könnten. Diabetes-Register, wie sie in anderen Ländern weit verbreitet sind, fehlen, das schon vor Jahren angedachte „Österreichische Amputationsregister“ besteht nur als Absichtserklärung in diversen Zeitungsartikeln[11], das Österreichische Dialyse und Transplantations Register wird nur sehr sporadisch herangezogen[12], die Versorgungssituation der Diabetiker zu beleuchten. Aussagen über die Versorgung sind daher in der Regel immer nur eminenzbasiert – und sich seltsam einig: dass es gibt viel zu verbessern gäbe.

Das alles ist nicht neu, sondern längstens bekannt. Denn die gleichen Probleme wurden 2005 im Diabetesplan[13] angesprochen und auch Lösungen (u.a. Register) empfohlen. Die Reaktion auf den Plan war für unsere Gesundheitssystem sehr typisch[14] – gestritten wurde um Kompetenzen und Geld, umgesetzt wurde nichts, sieht man von dem schlecht funktionierenden und auch nicht den Empfehlungen des Diabetesplans folgenden, DMP „Therapie aktiv“ ab.

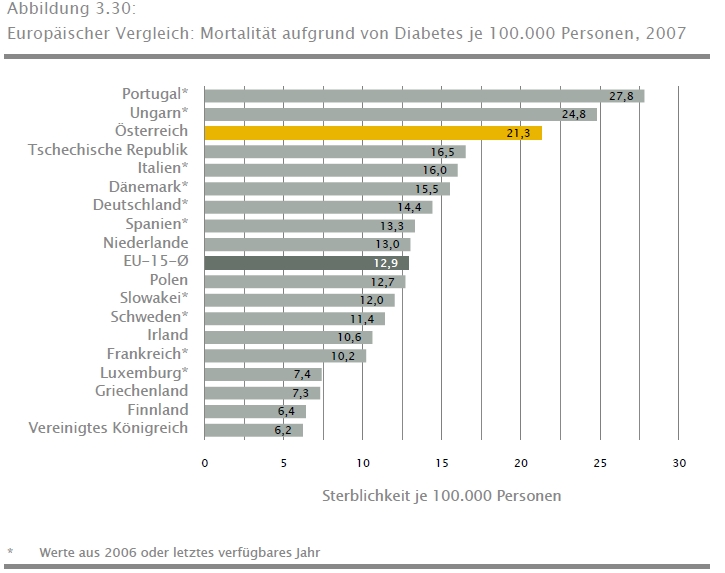

Und so bleiben auch heute nur zwei Datensätze übrig, die Hinweise über die Versorgungssituation der Diabetiker geben können: die Mortalitätsdatenbank und die Spitalsstatistik.

Abb.1: Das österreichische Gesundheitswesen im internationalen Vergleich; Ausgabe 2010; Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit

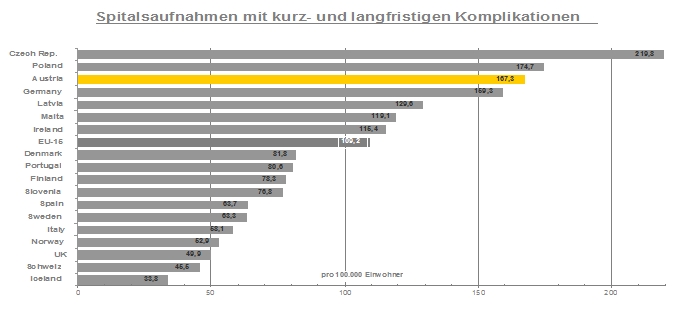

Abb2: Health at a Glance; Europe 2012 © OECD 2012: S. 96ff; 4.2. Avoidable admissions uncontrolled diabetes; Werte aus 2009 oder letztes verfügbares Jahr; Anm.: kurzfristige Komplikationen z.B.: Ketoacidose; langfristige betreffen Nieren-, Kreislauf- oder Augen- Komplikationen; eigene Darstellung

Abb2: Health at a Glance; Europe 2012 © OECD 2012: S. 96ff; 4.2. Avoidable admissions uncontrolled diabetes; Werte aus 2009 oder letztes verfügbares Jahr; Anm.: kurzfristige Komplikationen z.B.: Ketoacidose; langfristige betreffen Nieren-, Kreislauf- oder Augen- Komplikationen; eigene Darstellung

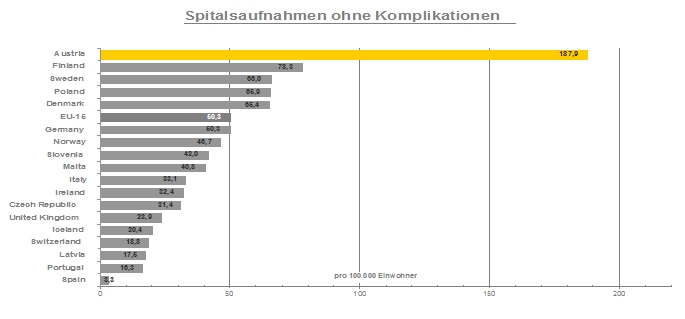

Um der möglichen und auch berechtigten Kritik zu begegnen, dass der OECD Ergebnisparameter für die Versorgung von Diabetes-Patienten „Spitalsaufnahmen wegen kurz- und langfristiger Komplikationen“[15] in Österreich nicht anzuwenden ist, da das Spitalsfinanzierungssystem die Kodierung von Diabetes als Hauptdiagnose finanziell anreizt und daher öfter als „real“ vorkommt, soll die Hospitalisierungsrate der Diabetiker OHNE Komplikationen dargestellt werde.

Abb3: Health at a Glance; Europe 2012; OECD: S. 96ff; 4.2. Avoidable admissions uncontrolled diabetes; Werte aus 2009 oder letztes verfügbares Jahr; eigene Darstellung

Die Interpretation eine dermaßen überhöhten Hospitalisierung von Diabetiker ohne Komplikationen (das sind Spitalsaufnahmen von Diabetikern, die zwar Diabetes haben, aber bei denen keine diabetesspezifischen Komplikationen kodiert sind) wäre eine Untersuchung wert. Vermutlich ist es so, dass Diabetes als „Ausweich-Diagnose“ für Patienten verwendet wird, die aus ganz anderen Gründen aufgenommen werden. Ob das allerdings auch für Diabetiker MIT Komplikationen gilt, ist angesichts der Daten fraglich.

Wir dürfen in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen, dass Österreich insgesamt die höchste Spitalshäufigkeit der Welt aufweißt, also sehr viele Patienten mit „Ambulatory care sensitive conditions” stationär behandelt werden. Es ist anzunehmen, dass mindestens 9 der 26.5 Spitalsaufenthalte pro 100 Einwohner bei adäquatem Ausbau der ambulanten Versorgung vermieden werden könnten – und nicht wenige davon werden hinter der Zahl der Spitalsaufnahmen von Diabetikern OHNE Komplikationen stehen. Um diese vermeidbaren Aufnahmen auch wirklich zu vermeiden, ist jedoch ein spezifische Diabetiker-Programm NICHT geeignet.

Der Bundes-Ziel-Steuerungsvertrag

Solange wir keine Register führen, können Ziele der Reform auch nicht auf diese reflektieren. Ebenfalls völlig an der Idee der jetzigen Reform vorbei wäre es, wenn erst zentrale Datenbanken über Strukturen oder Prozesse gefüllt werden müssen, um die in der Reform geforderten, messbaren Versorgungsziele zu definieren. Anders ausgedrückt, könnte es durchaus möglich sein, dass in den nächsten Jahren (oder Jahrzehnten) Register und nationale Versorgungsstandard konsensuell eingerichtet werden, aber, wenn die Politik es diesmal ernst meint, und mit dieser Reform nicht wieder nur einen Papiertiger beschlossen hat, können die bis 30. Juni 2013 im sogenannten Bundes-Ziel-Steuerungsvertrag, auf Bundesebene zu beschließenden Ziele, die bis 2016 erreichbar sein sollen, diese nicht berücksichtigen. Hier gilt es pragmatische Ziele festzuhalten, die den Diabetespatienten helfen – und nicht Bürokraten!

Und da die gesetzlich geforderten Ziele ohnehin an internationaler Vergleichbarkeit orientiert sein sollen, ist es möglich, die Ziele am OECD Ergebnisparameter für die Versorgung von Diabetes-Patienten „Spitalsaufnahmen wegen kurz- und langfristiger Komplikationen“ auszurichten.

Bundesziele „Verbesserung der Versorgung von Diabetes-Patienten“:

- Senken der Spitalsaufenthalte von Diabetes-Patienten auf Grund kurz- und langfristiger Komplikationen entsprechend den OECD- Definitionen bis 2016 auf 110 pro 100.000 Einwohner. Die Reduktion soll primär durch Vermeidung von kurzfristigen Komplikationen, und in weiterer Folge von langfristigen Komplikationen erfolgen.

- Für jede der 32 Versorgungsregionen des ÖSG sind Statistiken über Spitalsaufenthalte (auf den Wohnort der Patienten bezogen) auf Grund kurz- und langfristiger Komplikationen entsprechend den OECD-Definitionen zu publizieren

- Es ist eine Homepage einzurichten, die verschiedene international erprobte ambulante Versorgungskonzepte (z.B.: aus Finnland[16], UK[17], Belgien[18] …) so aufbereitet, dass auf Ebene der Versorgungsregionen, bzw. auf Ebene der Bezirke, entsprechend der regionalen Besonderheiten (z.B. bereits existierende Initiativen, Hausarztdichte, Facharztdichte, Bevölkerungsdichte, Erreichbarkeiten etc.) Konzepte ausgewählt und angepasst werden können.

- Es ist im Bundesministerium (bzw. in der GÖG) eine Beratungsstelle einzurichten und vorzuhalten, die zu spezifischen Versorgungsfragen aus Versorgungsregionen eine Literaturrecherche durchführt und einen „Kurz-HTA“[19] erstellt, um die Fragen evidenzbasiert beantworten zu können.

Der Landes-Zielsteuerungsvertrag

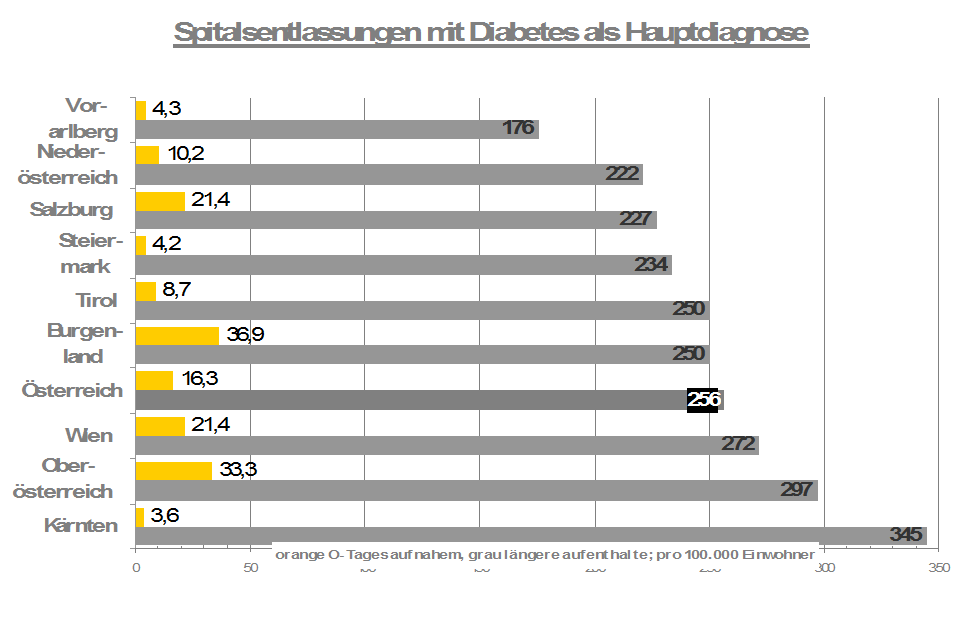

Dieses Bundesziel muss nun dezentral konkretisiert werden – und das ist wichtig. Betrachtet man nämlich die Bundesländer einzeln, wird klar, dass die Versorgung (gemessen an Spitalsaufnahmen) unterschiedlich gut funktioniert.

Leider gibt es aktuell keine regionalen Statistiken, die nach denselben Definitionen wie die OECD gebildet werden, also sind wir an die offiziellen Entlassungsstatistiken für die Hauptdiagnose Diabetes mellitus (E10-E14) angewiesen. Diese Spitalshäufigkeit ist kein guter aber ein brauchbarer Parameter, um zu zeigen, wie inhomogen Diabetiker außerhalb des Spitals versorgt sind (ein Befund, der völlig normal ist, wie man in anderen Ländern z.B. England[20] oder Finnland[21] sieht)

Abb 4: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik. – Erstellt am 19.11.2012.;Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Hauptdiagnosen, Alter, Geschlecht, Aufenthaltsdauer und Wohnbundesland – Österreich; eigene Darstellung

Die Statistik zeigt, dass praktisch jedes Land eigenen Ziele und Maßnahmen setzen muss, da die Ausgangsposition überall anders ist.

Wie wichtig es ist, regionale Versorgungskonzepte zu entwerfen um regionale Probleme zu lösen kann man am aktuell laufenden Diabetes-Programm „Therapie aktiv“ sehen.

Die Zahl der Teilnehmer liegt, wie der Hauptverband am 31. November 2012 mitteilte, fünf Jahre nach Beginn bei etwa 32.000, also etwa 10% der bekannten Diabetiker, und das, obwohl etwa 1.000 Kassenärzte (mind. 20% aller in Frage kommende Ärzte) teilnehmen. Die Evaluierung[22] zeigte zwar Verbesserungen bei denen die teilnehmen, die aber weit von dem entfernt sind, was man sich erhofft hat.

Der Grund für dieses Problem ist schlicht die fehlende Akzeptanz dieses Programms, das von oben nach unten verordnet wurde. Zentrale, rigide Vorgaben können, egal wie gut durchdacht, mehr irritieren, als nützen.

Genau diese Vorgangsweise wurde von der WHO[23] als Fehler identifiziert.Nur wenn Versorgungskonzepte an den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichtet sind und eine Differenzierung dieser Personen anhand ihrer unterschiedlichen Bedürftigkeit erlauben, eine Fokussierung auf die wichtigsten Risikofaktoren einschließlich umfangreicher Maßnahmen zur Krankheitsprävention ermöglichen, Selbsthilfe und Stärkung der Position chronisch kranker Menschen zu Ziel haben, zuverlässige Informationserhebung und umfassenden Datenaustausch zwischen allen Akteuren ermöglichen, und schließlich eine Vielzahl von Akteuren, z. B. Einzelpersonen, ehrenamtlicher und gemeindenaher Sektor, Kliniker, Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst, in der Konzeptionsphase eingebunden sind, ist eine erfolgversprechende Umsetzung zu erwarten. Und für die Versorgung von Volkskrankheiten sind solche Konzepte daher entweder zentral über einen sehr langen Zeitraum vorzubereiten oder eben dezentral zu entwerfen – schnell und zentral, das geht gar nicht!

Mit der gesetzlich vorgegebenen Zeitachse 2016, ist daher klar, dass dezentrale Versorgungskonzepte, also in jeder der 32 Versorgungsregionen eigene, umgesetzt werden müssen. Diese 32 Konzepte müssen detailliert ausgearbeitet und in 9 Landes-Zielsteuerungsverträgen, abzuschließen mit dem Bund am 30. September 2013, eingearbeitet werden. Für Diabetiker könnte ein Ziel so aussehen:

Landesziel für die Versorgungsregion (z.B.): 22: Kärnten-West: „Verbesserung der Versorgung von Diabetes-Patienten“:

- Reduktion der Spitalsaufenthalte von Diabetikern wegen kurz- und langfristiger Komplikationen durch Implementierung ambulanter Versorgungskonzepte bis 2016 um X% .

- Die Versorgungskonzepte enthalten Ziele und Maßnahmen,

- für die Hoch-Risiko-Bevölkerung im Sinne der spezifischen Primärprävention

Maßnahmen: …(wer, was, wann, wo, mit welchen Ressourcen)

Ziele: … (wie wird gemessen)

- für die Betreuung von Neuerkrankten im Sinne der Kuration UND Sekundärprävention

Maßnahmen: …

Ziele: …

- für die Betreuung bekannter Diabetiker im Sinne der Kuration UND Sekundär- und Tertiärprävention

Maßnahmen: …

Ziele: …

- Die Ziele und Maßnahmen sind evidenzbasiert und orientieren sich an international erprobten Vorbildern

Ist Prävention ein Thema, dann ist klar, dass bei der Versorgung der Diabetiker der Hausarzt DIE zentrale Rolle spielt[24][25][26]. Allerdings muss er dabei von Diabetes-Schwestern und Diätologen unterstützt werden. Im Besten Fall bilden diese mit dem Hausarzt ein Team[27]. Denn neben der direkten Motivation, die (medikamentöse)Therapie einzuhalten und der Kontrolle der medizinischen Werte, ist es vor allem Lebensstiländerung[28][29] und Selbst-Management[30], die gefördert werden müssen; vom Aspekt der Versorgung sind sie ein wesentlicher Hebel um für Patienten weniger Leid und das System niedrigere Behandlungskosten herbeizuführen, sie sind effektiv und kosteneffizient. Allerdings ist mit der Unterstützung zur Lebensstiländerung und zum Selbst-Management der Hausarzt alleine definitiv überfordert.

Ist der Patient bereits Diabetiker und ist mit langfristigen Komplikationen zu rechnen, muss, dass Patienten motiviert werden, die vorgeschriebenen Untersuchungen bei den diversen Fachärzten zu erhalten. Zwar gibt es keine Studie zu den Österreichischen Behandlungsleitlinien[31], aber Effektivität und Kosteneffizienz sind für fast alle Interventionen im Rahmen der Diabetes-Versorgung nachgewiesen[32]. Das Problem ist „nur“ Patienten dazu zu bringen, sich den geforderten Interventionen zu unterziehen. Daher müssen entsprechende Screening- und Versorgungsprogramme entworfen und etabliert werden, die auch bedeuten können, dass der Patient nicht zum Arzt, sondern der Arzt zum Patienten kommt – anders ausgedrückt, kann es sein, dass in manchen Versorgungsregionen Fachärzte in die Hausarztordinationen kommen müssen, oder gar mobile Fachärzte Patienten zu Hause besuchen, um das Versorgungsziel zu erreichen.

Jedenfalls ist klar festzuhalten, dass für jede Versorgungsregion eigene, spzifische Konzepte entwickelt werden müssen – von Selbsthilfegruppen über den Hausarzt bis zum spezialisierten Facharzt müssen Anlaufstellen (Best Point of Service) definiert werden, die aktuelle Versorgungswirksamkeit der ambulanten Einrichtungen ist zu durchleuchten, um Defizite feststellen und dann auch auszugleichen, die Leistungsspektren müssen abgestimmt werden, Fortbildungskonzepte für Ärzte und Patienten müssen entworfen werden, Betreuungskonzepte, z.B.: via e-Health, müssen entwickelt und auch implementiert werden. Und damit alle Einrichtung so zusammenspielen, dass der Patient integriert versorgt und wirklich zum „Best Point of Service“ geleitet wird, müssen die Leistungsanreize abgestimmt werden.

So könnte die Reform konkret aussehen. Aber das ist sehr viel echte Arbeit, weit weg vom Glamour der „großen Politik“. Ob unsere Entscheidungsträger dafür bereit sind?

[1] Österreichischer Diabetesbericht 2004; 3.9.3.3 Schätzung der Zahl an Diabetikern aus dem Verkauf an Antidiabetika

[2] Wiener klinische Wochenschrift; September 2006, Volume 118, Issue 17-18, pp 513-519; T. Dorner et.al. ;Public health aspects of diabetes mellitus – epidemiology, prevention strategies, policy implications: the first Austrian diabetes report

[3] Zeitschrift für Allgemeinmedizin: DOI 10.3238/zfa.2011.116; Flamm et al.: 2011; Effektivität des österreichischen Disease-Management-Programms „Therapie Aktiv“ für Diabetes mellitus Typ 2

[4] Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/07

[5] Gesundheitsinformationsseite des Ministeriums, abgfragt 22.02.2013; https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/FormenvonDiabetes_LN.html

[6] Health at a Glance 2011: OECD Indicators: 1. HEALTH STATUS – Diabetes prevalence and incidence

[7] Approximiert nach den Daten des „Centers for Disease Control and Prevention“ USA; http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/prev/national/tprevage.htm

[8] www.gesundheit.gv.at Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs bietet Ihnen unabhängige, qualitätsgesicherte und serviceorientierte Informationen rund um die Themen Gesundheit und Krankheit.

[9] Integrative Versorgung in Niederösterreich – Pilotprojekt Hausarzt, Teilprojekt „Casemanagement bei Diabetes Mellitus Typ II“

[10] Wiener Medizinische Wochenschrift March 2009, Volume 159, Issue 5-6, pp 126-133; Gesundheitsstatus der Typ-2-Diabetiker in Österreich aus der Sicht einer Qualitätssicherungs-Initiative

[11] Wann bekommt der „diabetische Fuß“ in Österreich eine Lobby? – auf diabetologie.universimed.com

[12] F.C. Prischl et al. Poster bei der European Association for the Study of Diabetes 2012 Berlin; Diabetes-related end stage renal disease in Austria 1965-2010 – analysis from the Austrian dialysis- and transplant registry

[13] Österreichischer Diabetesplan 2005 http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Krankheiten/Nichtuebertragbare_Krankheiten/Diabetes/Oesterreichischer_Diabetesplan 1.2. Zielsetzung: Der Österreichische Diabetesbericht 2004 zeigt Defizite, in der Betreuung, Datenerfassung, Vorsorge und Forschung in Österreich auf. Frau Bundesministerin Rauch-Kallat hat im Dezember 2004 diese Defizite aufgegriffen, und eine Projektgruppe eingesetzt, die als Zielsetzung eine Verbesserung bzw. Behebung von Unzulänglichkeiten in den oben genannten Bereichen erarbeiten soll.

[14] 13. Dezember 2005 Gefechte um neuen Diabetes-Plan http://www.springermedizin.at/artikel/6173-gefechte-um-neuen-diabetes-plan

[15] Die OECD definiert vermeidbare Spitalsaufnahmen wegen kurz- und langfristiger Komplikationen als Indikator über das Aussmass des Versagens effektiver Kontrolle und Führung von Diabetes-Patienten

[17] “Diabetes in Adults” http://www.nice.org.uk/guidance/QS6 und „National service frameworks and strategies” http://www.nhs.uk/NHSEngland/NSF/Pages/Diabetes.aspx

[18] KCE Report 27; Quality-and-organization-of-the-care-for-diabetes-2: https://kce.fgov.be/publication/report/quality-and-organization-of-the-care-for-diabetes-2

[19] Health Technology Assessment – Schriftenreihe des DIMDI;2003; P. Aidelsburger et al.; Gesundheitsökonomische „Kurz-HTA-Berichte“ Eine systematische Übersichtsarbeit zur Methodik und Implementation.

[20] Diabetologia July 2012, Volume 55, Issue 7, pp 1919-1925; N. Holman et al.; Variation in the recorded incidence of amputation of the lower limb in England

[21] “Diabetes in Finland: Prevalence and Variation in Quality of Care” 2006; Marja Niemi, Klas Winell; Finnish Diabetes Association und STAKES – National Research and Development Centre for Welfare and Health

[22] Zeitschrift für Allgemeinmedizin; DOI 10.3238/zfa.2011.116; 2011; Maria Flamm et al.; „Effektivität des österreichischen Disease-Management-Programms „Therapie Aktiv“ für Diabetes mellitus Typ 2“

[23] WHO Grundsatzpapier: „Wie lassen sich Disease- Management-Programme unter Einbeziehung sämtlicher Versorgungsumgebungen und –dienstleister durchführen?“ Weltgesundheitsorganisation im Namen des Europäischen Observatoriums für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik 2008

[24] Diabetes Care 32:603–605, 2009 M. COLLINS et. Al.; “Quality of Life and Quality of Care in Patients With Diabetes Experiencing Different Models of Care”

[25] Diabetes Care. 2010 Oct;33(10):2146-51.;Timo Saaristo et al.; “Lifestyle intervention for prevention of type 2 diabetes in primary health care: one-year follow-up of the Finnish national diabetes prevention program (FIN-D2D)“

[26] Horm Metab Res 2010; 42 (Suppl. 1): S3–S36; 2010; Mi-Roden et al.; “A European Evidence-Based Guideline for the Prevention of Type 2 Diabetes”

[27] Programme for the Prevention of Type 2 Diabetes in Finland 2003–2010

[28] obesity reviews (2009) 10, 627–638; T. Brown et al.; “Systematic review of long-term lifestyle interventions to prevent weight gain and morbidity in adults”

[29] Cost Effectiveness and Resource Allocation 2011, 9:17; Neumann et al. “Estimating the cost-effectiveness of lifestyle intervention programmes to prevent diabetes based on an example from Germany: Markov modelling”

[30] BMJ. 2010; 341: c4093.; 2010; M Gillett et al.; „Delivering the diabetes education and self management for ongoing and newly diagnosed (DESMOND) programme for people with newly diagnosed type 2 diabetes: cost effectiveness analysis”

[31] Wien Klin Wochenschr (2012) 124 [Suppl 2]: 1–128 Österreichische Diabetes Gesellschaft ; „„Diabetes mellitus – Anleitungen für die Praxis“Überarbeitete und erweiterte Fassung 2012“

[32] Diabetes Care 33:1872–1894, 2010; Rui Li, 2010; “Cost-Effectiveness of Interventions to Prevent and Control Diabetes Mellitus: A Systematic Review”