Abschaffung des Pflege-Regresses ist kein Reformschritt zu einem vernünftigen Pflegesystem. Dieses müsste Pflegevermeidung, nicht Pflegeversorgung anstreben.

Litt bis vor einigen Jahrzehnten der typische Patient des Gesundheitssystems an einer akuten und heilbaren Krankheit, leidet er heute an chronischen Krankheiten und altersentsprechenden Einschränkungen der Gesundheit – Aus der Sicht des Patienten verschwimmen die Grenzen zwischen Pflege- und Gesundheitssystem.

Die Erkenntnis, dass die Progression der Pflegebedürftigkeit nicht nur die Lebensqualität reduziert, sondern auch mit einer verstärkten Inanspruchnahme des Gesundheitssystems einhergeht, es jedoch Möglichkeiten gibt, die Progression der Pflegebedürftigkeit zu verlangsamen, führt dazu, dass praktisch alle Regierung in Europa Anstrengungen unternehmen, die Pflege in das Gesundheitssystem zu integrieren. Der Weg dazu ist eine „moderne“ Definition der Pflege (aktivierende statt kompensatorische Pflege), die als Teil des Gesundheitssystems gedacht, also in das System integriert wird.

Österreich jedoch reagiert auf diese Entwicklung kaum, und hat mit der Abschaffung des Pflegeregresses sogar Schritte unternommen, die in die Gegenrichtung zeigen.

Hier die dazugehörige Publikation : https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/das-oesterreichische-pflegesystem-ein-europaeischer-sonderfall/

Die Ausgangslage

Das Pflegewesen in Österreich ist Teil des Sozialsystems. Dieses unterscheidet sich vom Gesundheitssystem dadurch, dass es keine persönlich konsumierbaren Sachleistungen anbietet, sondern, bei nachgewiesener Bedürftigkeit, Geldleistungen erbringt (sog. „Pflegegeld“ (PG). Sachleistungen kommen indirekt zur Anwendung, in dem etwa Pflegeheime aus Steuermittel errichtet werden können, aber die Errichtungskosten nicht auf die Kosten eines Pflegeheimplatzes aufgeschlagen werden. Generell jedoch besteht ein Geldleistungsprinzip. Daher obliegt die Organisation der Pflege dem Patienten, bzw. seinen pflegenden Angehörigen.

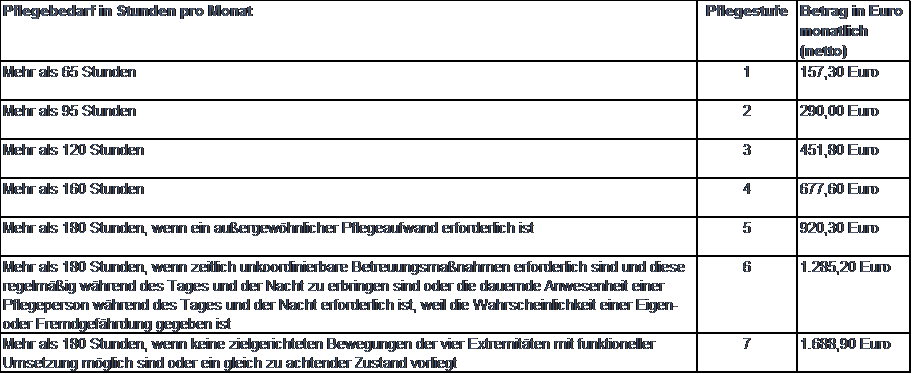

Die Idee des Geldleistungsprinzips ist nicht, Pflegeleistungen auszufinanzieren, sondern lediglich einen Kostenzuschuss zu bezahlen. Das wird deutlich, wenn man die zuerkannten Beträge den aufzuwendenden Pflege- bzw. Betreuungsstunden gegenüberstellt.

Durch die sehr rigide Abgrenzung zwischen dem Sachleistungsprinzip des Gesundheitssystems, das relativ geringe Selbstbehalte aufweist, und dem Geldleistungsprinzip des Pflegesystems, dem ein sehr hoher Selbstbehalt innewohnt, entstehen Anreize, Patienten in das Gesundheitssystem zu verdrängen.

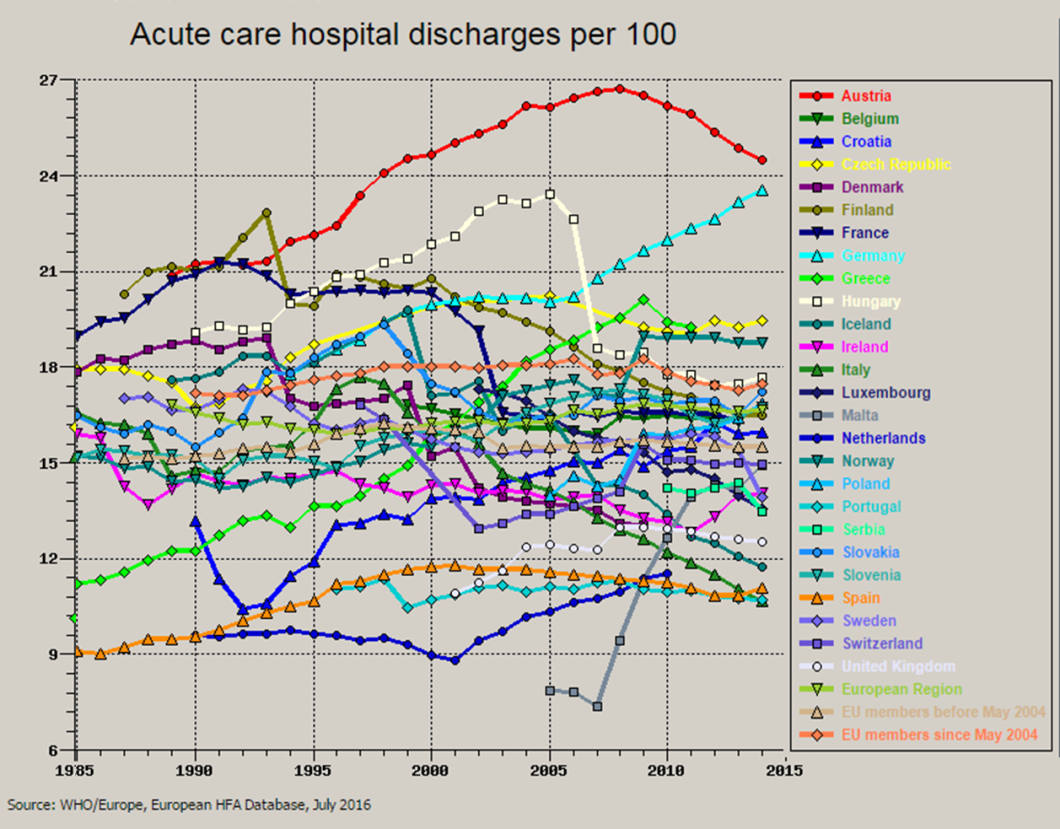

Bei mindestens 460.000 oder 35% aller Spitalsaufnahmen von Patienten über 65, mit einer Belagsdauer von weit über 4 Millionen Spitalstagen (das sind mehr als 25% aller Spitalstage) lassen die Gründe der Hospitalisierung anhand der Entlassungsdiagnosen – Rücken- oder Gelenksschmerzen, Dehydrierung, Kreislaufschwäche, kleine Verletzungen etc -.den Schluss zu, dass der Großteil der Patienten eigentlich keiner höchstspezialisierten stationären Versorgung in einem Akut-Spital bedurfte. Vergleicht man etwa die Krankenhaushäufigkeit hochaltriger Patienten (75+) mit der Dänemarks, stellt man fest, dass (2014) mehr als 160.000 Spitalsaufenthalte nicht nötig sein müßten.

Am Ende ist die mangelhaft ambulante Versorgung chronisch Kranker und alter Menschen ein wesentlicher Grund für die im EU-Vergleich extrem hohe Krankenhaushäufigkeit. Um solche Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, müsste in der Primärversorgungsebene, die ohnehin in Österreich schlecht entwickelt ist, das Pflegesystem, und hier vor allem die mobilen Dienste (wenigstens die gesundheitsrelevanten), in das Gesundheitssystem (und damit als Sachleistung) integriert werden. Dies ist jedoch durch die verfassungsrechtlich abgesicherte Trennung der beiden Systeme nicht möglich. Die Verfassungsbestimmungen, die diese Trennung provozieren, führen zu einem „gewachsenen“ Kompetenzwirrwar, das bis dato kaum bereinigt wurde.

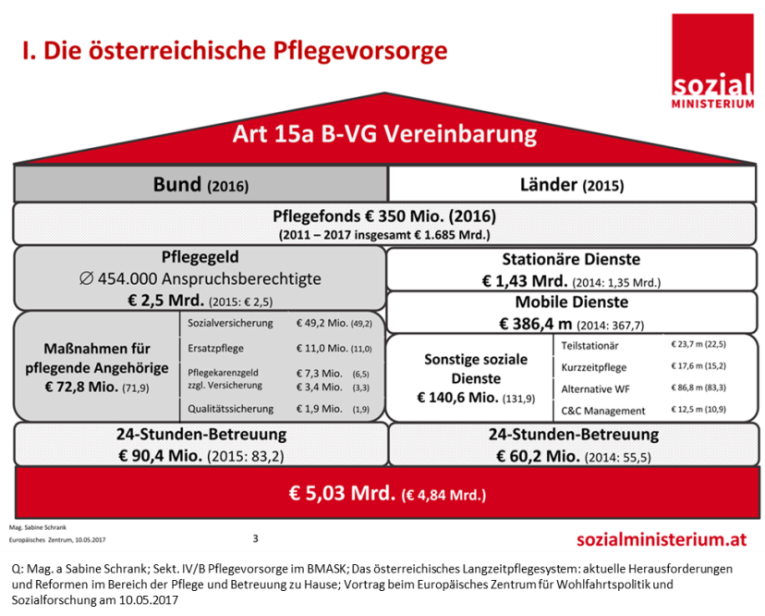

Wie komplex die Strukturen sind, lässt sich an Hand einer Darstellung der der Finanzierungstöpfe des Sozialministeriums vom 10. Mai 2017 ersehen. Obwohl das Ministerium über die aktuellsten Daten verfügen sollte, muss es auf veraltete Daten zurückgreifen, weil es zwei und mehr Jahre dauert bis aktuelle vorliegen.

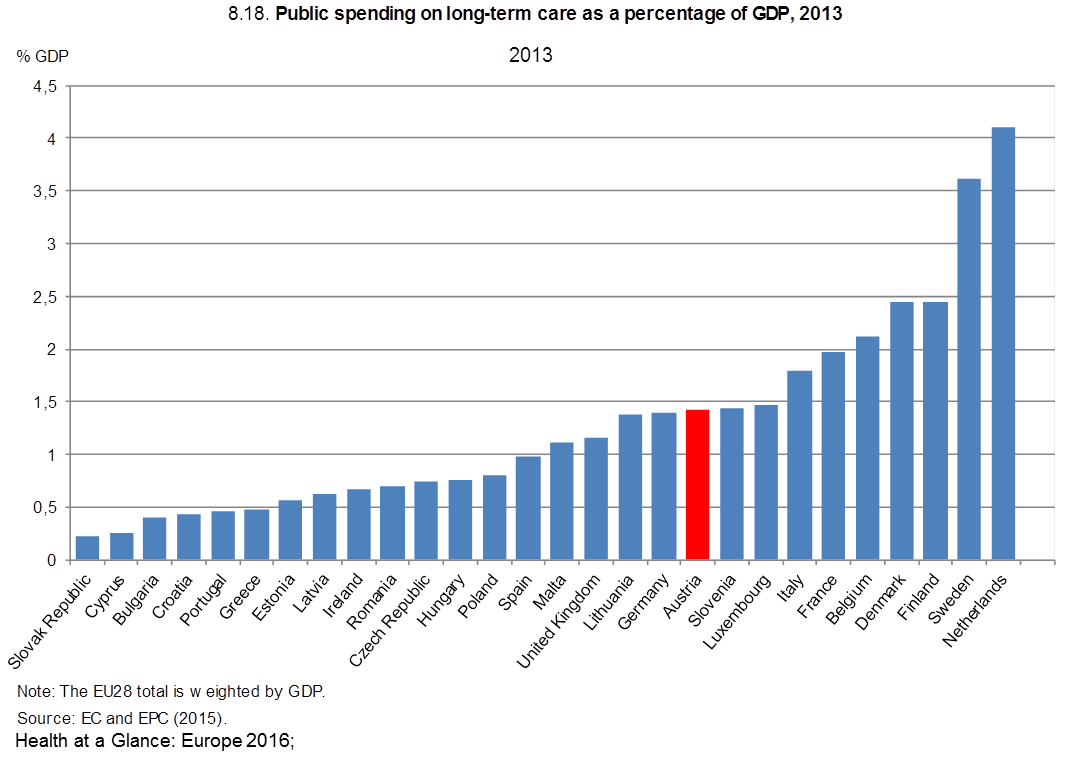

Die dargestellten etwa 5 Mrd.€ entsprechen den, der OECD gemeldeten, öffentlichen Ausgaben für Langzeitpflege.

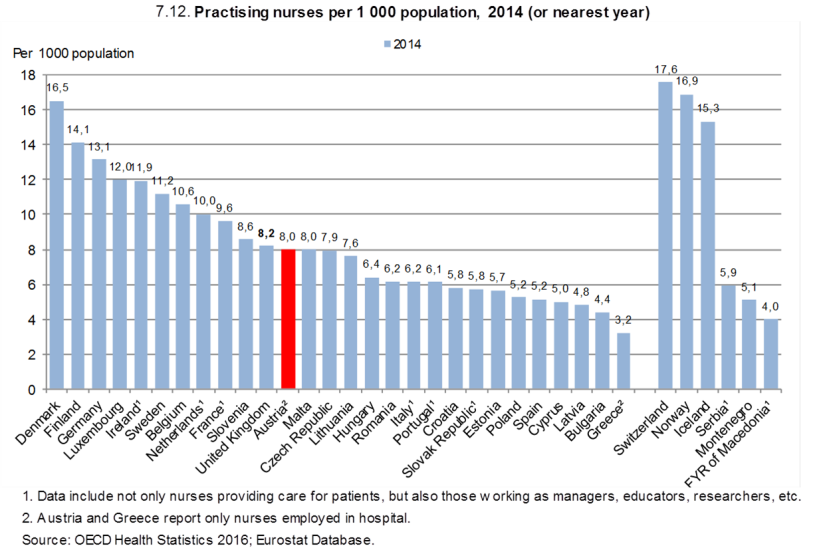

Das ist insofern interessant, als das dahinterstehende Personal offenbar nicht gemeldet wird. In den OECD-Angaben über das praktizierende Pflegepersonal findet man für Österreich genau 8 / 1.000 Einwohner – eine außergewöhnliche Zahl, da die anderen Länder hier Daten auf wenigstens 2 Komastellen angeben. In der Fußnote wird festgehalten, dass Österreich nur jene meldet, die in Spitälern arbeiten („8“ würde bedeuten, dass in Spitälern etwa 68.000 „Nurses“ praktizieren. Diese Zahl ist auf Basis verfügbarer Zahlen nicht nachvollziehbar und vermutlich überschätzt. Weder die 24-Stunden-Betreuer, noch das Personal der mobilen und stationären Pflegedienste werden gemeldet – hier finden sich jedoch weitere 100.000 direkt am oder mit dem Patienten arbeitende Kräfte, die wohl zu einem Gutteil eigentlich ebenfalls dem Gesundheitswesen zuzurechnen wären.

Grund für diese fehlende Meldung sind Definitionsprobleme. Zwar ist ein ärztliches, bzw. pflegerisches Gutachten nötig, dass über den „Pflegebedarf“ gemessen in Stunden pro Tag Aussagen treffen soll, errechnet wird der dann jedoch anhand von Leistungen, die nicht automatisch der Pflege zugeordnet werden können. Abgesehen, dass die Zeit-Vorgaben keinesfalls auf aktivierende Pflege hindeuten (sondern auf das veraltete Konzept der kompensatorischen Pflege), findet man neben klar der Pflege zuzuordnende Leistungen (etwa Einnehmen von Medikamenten), auch die Leistung „Zubereitung von Mahlzeiten“, die klar eine Betreuungsleistung ist.

Hintergrund dieser unsauberen Abgrenzung zwischen Pflege- und Betreuungsleistungen ist die generell fehlende Abgrenzung zwischen Pflege und Betreuung. Dieses Fehlen führt in der gesamten „Pflege-Diskussion“ zu erheblichen Schwierigkeiten, da alle Leistungen (von, Essen auf Rädern, Heimhilfen, Besuchsdiensten bis zur Hauskrankenpflege durch diplomierte Pflegekräfte) unter einem Titel geführt werden, und eine Abgrenzung der gesundheitsrelevante Bestandteile von Pflege- und Betreuungsdienstleistungen von den sogenannten instrumentellen (sozialen) Aktivitäten des täglichen Lebens (dazu gehört etwa Koche für den Patienten) nicht möglich ist. Das Fehlen dieser Definitionen, macht es schwierig OECD-konforme Daten (nach dem System of Health Accounts SHA) zu melden – deswegen melden wir lieber gar keine.

Pflege erfolgt in folgenden Settings

- Informelle Pflege durch Angehörige und/oder 24-Stunden Betreuung durch Personenbetreuer

- Mobile Dienste (dazu gehören die Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Familienhilfe, Essen auf Rädern, Besuchsdienst oder Beratungsdienste)

- Tagesstrukturierende Pflege

- Alternative Wohnformen

- Stationäre Pflege in Pflegeheimen

Ad 1) Informelle Pflege durch Angehörige und/oder 24-Stunden Betreuung durch Personenbetreuer

Österreich setzt primär auf informelle Pflege durch Familienangehörige. Beträgt der Pflege- und Betreuungsbedarf unter 65 Stunden pro Monat, ist dieser gänzlich durch Angehörige zu decken und taucht in keiner Statistik auf. Wenn pflegende Angehörige mehr Zeit aufwenden, besteht die Möglichkeit, den Aufwand begutachten zu lassen. Ab einem amtlich anerkannten Bedarf von 65 Pflege- bzw. Betreuungsstunden pro Monat entsteht ein Anspruch auf PG.

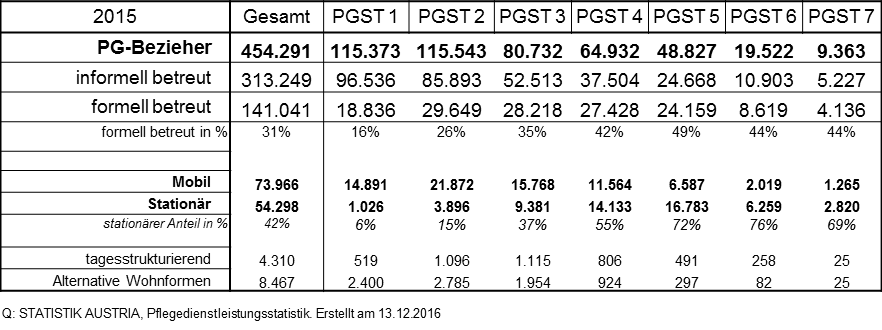

2015 gab es etwa 313.000 Pflegegeldbezieher, die nach amtlichen Statistiken, gänzlich informell versorgt (oder auch nicht versorgt) wurden. Bis zu einem bestimmten Grad ist das aus versorgungswissenschaftlicher Sicht eventuell zu vertreten, allerdings spätestens ab Pflegestufe (PGST) 5 sehr kritisch zu sehen.

Durch den Wunsch, möglichst lange zu Hause gepflegt zu werden, die Veränderung der Familienstrukturen, sowie das weitgehend fehlende Angebot tagesstrukturierender Pflege und alternativer Wohnformen, hat sich seit den 1990ern ein großer Schwarzmarkt für 24-Stunden-Betreuung entwickelt. Um diesem zu begegnen, wurde 2008 mit dem „Personenbetreuer“ ein neuer Beruf geschaffen, der eine legale Möglichkeit für eine 24-Stunden- Betreuung ermöglichen sollte. Zudem wurde ein Fördermodell eingerichtet, dass einen Teil der Kosten übernehmen soll -je nach Variante zwischen 20% und 30% Prozent, sodass mit monatlichen Kosten von 1.000€ zu rechnen ist, die privat zu tragen sind. Ab der PGST 3, können nun, wenn der Bedarf festgestellt wurde, informell gepflegte Patienten um eine Förderung ansuchen. 2015 nahmen 21.900 (wohl eine gerundete Zahl, wie wenn diese auch amtlich ist) Personen dieses Angebot wahr. Wie viele Patienten eine solche Betreuung haben, ist nicht klar. Aktive Personenbetreuer gibt es etwa 60.000. Da normalerweise pro Patient 2 Personenbetreuer abwechselnd tätig sind, dürften einige tausend Patienten diese zur Gänze aus eigener Tasche finanzieren.

Auch wenn die Datenlage unklar ist, ist es plausibel anzunehmen, dass mindestens 100.000 Patienten ausschließlich von pflegenden Angehörigen betreut werden – die damit verbundenen indirekten Kosten , oder Folgekosten wegen insuffizienter Pflege (v.a. vermeidbare Spitalsaufenthalte) werden offiziell nicht erfasst oder geschätzt. Ebenfalls unzureichend erfasst werden die privaten Ausgaben.

Ad2) Mobile Dienste (dazu gehören die Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Familienhilfe, Essen auf Rädern, Besuchsdienst oder Beratungsdienste)

2015 wurden etwa 145.000 Personen durch rund 12.000 Betreuungs- und Pflegepersonen (Vollzeitäquivalente) mit etwa 16 Mio. verrechenbaren Stunden mobil versorgt. Stichtagsbezogen (31.12.2015) waren das täglich etwa 91.000 Patienten, von denen jedoch nur 74.000 Pflegegeld bezogen. Damit beziehen Patienten pro Monat 15 Stunde professionelle Betreuungsleistungen. Das steht einem tatsächlichen Betreuungsbedarf von 120 bis 140 Stunden pro Monat gegenüber. Fast 90% der Betreuungsleistung (das sind etwa 100 Mio Stunden) werden daher informell oder eben NICHT erbracht. Mobile Dienste sind also allerhöchstens als Unterstützung für pflegende Angehörige, die die Hauptlast tragen, zu werten. Die damit verbundenen indirekten Kosten, oder Folgekosten wegen insuffizienter Pflege (v.a. vermeidbare Spitalsaufenthalte) werden offiziell nicht erfasst oder geschätzt. Ebenfalls unzureichend erfasst werden die privaten Ausgaben. Anzumerken ist, dass die Finanzierung der mobilen Dienste, sofern es sich um patientennahe Tätigkeiten handelt, durch regionale (meist auf Gemeindeebene), sozial gestaffelte Förderungen aus den Sozialbudgets (i.d.R. auf Stundenbasis) subventioniert wird. Nichts desto trotz sind die „Selbstbehalte“ (zeitlich oder finanziell) substanziell.

Ad3) Tagesstrukturierende Pflege und alternative Wohnformen

Diese beiden Angebote sind quantitativ nicht bedeutend. Beide Angebote gibt es praktisch nur in Wien. Hintergrund des mangelnden Ausbaus dieser international sehr erfolgreichen Pflegemodelle ist wiederum die Gesetzeslage. (Verfassungs)Rechtlich haben Länder (und Gemeinden) für die stationäre Pflege zu sorgen. Ambulante Pflegeformen oder auch betreutes Wohnen sind rechtlich nicht ausreichend normiert. Daher sehen die meisten Kommunen und Bundesländer keine Veranlassung hierfür Vorhaltungen aufzubauen, womit eben kaum eine indirekte Sachleistung zur Verfügung steht. In der Folge wären solche Angebote eben ausschließlich betriebswirtschaftlich zu kalkulieren und würden zu einem hohen Selbstbehalt führen, womit wiederum der wirtschaftliche Erfolg solcher Einrichtungen ex ante fraglich ist. In der Folge gibt es eben – mit Ausnahme von Wien, das hier subventionierend eintritt – praktisch keine Angebote.

Ad4) Stationäre Pflege in Pflegeheimen

Es gibt etwa 69.000 Pflegeheimplätze (davon etwa 3.000 für Kurzzeitpflege und teilstationäre Betreuungs- und Pflegedienste, die quantitativ unbedeutend sind –aus den gleichen, betriebswirtschaftlichen Argumenten, die für tagesstrukturierende Pflege angemerkt wurden). Die vollstationären Plätze erreichen österreichweit eine Auslastung von 81%. Über die regionalen Auslastungen werden keine Statistiken geführt. 2015 wurden etwa 76.000 Personen durch rund 32.000 Betreuungs- und Pflegepersonen (Vollzeitäquivalente) versorgt. Stichtagsbezogen (31.12.2015) waren das täglich etwa 55.000 Patienten, von denen praktisch alle Pflegegeld bezogen.

Bis vor einigen Jahren wurden die Betriebskosten der Pflegeheime folgendermaßen finanziert.

Zuerst wurden die Einkommen der Patienten (i.d.R. Pensionsbezüge, bis max 80%) und das Pflegegeld herangezogen. Sollte das nicht ausreichen (was die Regel war), wurde das Vermögen der Patienten verwertet. Sollte dieses nicht ausreichen, sahen die Bundesländer verschiedene Kostenersatzansprüche (Pflegeregresse) gegenüber Dritten (z.B. Ehepartner, Kinder) vor. Sollte weiterhin ein Finanzierungsbedarf bestehen, wurde die Differenz über Steuergelder aus der Sozialhilfe gedeckt.

Vor einigen Jahren wurde der „Kinder-Regress“ wohl endgültig abgeschafft (da die Bundesländer zuständig sind, wurde der Regress zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgeschafft, dann vereinzelt wieder eingeführt, und dann wieder abgeschafft. Fallweise wird darüber diskutiert, ihn wieder einzuführen). Der Ehepartner-Regress besteht in unterschiedlicher Form weiter

Neu ist die Abschaffung des Patienten-Regresses. Bis zu Abschaffung entgingen viele diesem Regress, in dem sie das Vermögen (etwa eine Immobilie, oder Sparbücher) zeitgerecht verschenkten.

Welche finanziellen Folgen die Abschaffung des Patienten-Regresses hat, ist völlig intransparent und aktuell Grund für politische Auseinandersetzungen. Über die versorgungswissenschaftlichen Folgen gibt es weder Aussagen, noch Diskussionen.

Die Abschaffung des Regresses und seine Folgen

Das „gesunde Altern“ ist etwas, das gerne zitiert wird, wenn es darum geht, die Gesundheitsausgaben schönzurechnen. Dann wird gerne gesagt, dass alles nicht so schlimm wird, wie Experten prognostizieren, weil ja alle länger gesund bleiben.

Diese Haltung ist in Österreich zynisch, weil sie davon ausgeht, dass „gesundes Altern“ automatisch eintritt – und ganz ohne Zutun des Gesundheitssystems. Aber, das wird nicht eintreten, denn um „gesundes Altern“ zu ermöglichen, muss die Tertiär-Prävention (TP), die in diesem Zusammenhang etwa Pflegeprävention bedeutet, integraler Bestandteil des Gesundheitswesens sein.

Prävention ist in Österreich allgemein unterentwickelt, da dafür praktisch niemand zuständig ist. Im Falle der TP ist die Situation unlösbar, da wir diese offiziell gar nicht kennen. TP wird mit Rehabilitation gleichgesetzt, da sich die Maßnahmen oft ähneln – doch das ist eben falsch.

TP verhält sich zu Rehabilitation, wie Gesundheitsförderung zur Primärprävention. Das eine ist ressourcenorientiert und versucht die vorhandene Gesundheit so zu stärken, dass eine Krankheit (ein nicht erwünschter Zustand) nicht eintritt, das andere ist Krankheitsorientiert und versucht (die Auswirkungen von) Risikofaktoren zu reduzieren. Das ist ähnlich, aber eben nicht gleich. In der TP wird darauf abgezielt, dass Ressourcen gestärkt werden, um die „Verschlimmerung“ der Pflegebedürftigkeit (Gebrechlichkeit) hintanzuhalten, in der Reha muss man in Österreich eine spezifische Krankheit durchgemacht haben, deren „behindernde“ Folgen reduziert werden sollen (geriatrische Rehabilitation wird in Österreich öffentlich nicht angeboten).

Aber welche „Krankheit“ führt immer zur Pflegebedürftigkeit und ist deren Hauptursache? Altern – und genau dafür gibt es im Österreichischen Gesundheitswesen, dass eher ein hoch komplexes Krankheitsverwaltungssystem darstellt, keinerlei Zuständigkeiten, weil Gebrechlichkeit keine Krankheit ist. „Gesundes Altern“, also die Alterserscheinung Gebrechlichkeit zu verlangsamen, ist daher in Österreich Privatangelegenheit.

Wir alle werden alt und gebrechlich. Unsere Muskeln werden schwächer, wir werden immobil, instabil unser Gang wird unsicher, wir werden uns immer erschöpfter fühlen und die einfachsten Alltagsaktivitäten werden immer mühsamer. Dazu werden wir immer chronisch kränker und multimorbider. Um das zu kompensieren, werden wir immer abhängiger von fremder Hilfe und medizinischer Versorgung. Das ist der Lauf der Dinge – und nur der Tod beendet diesen Lauf. Die Frage aber ist, wie lange und wie schwer wird die Gebrechlichkeit unser Leben bestimmen

Es gibt eine Fülle von Risikofaktoren. Viele sind nicht beeinflussbar, etwa die Altersweitsichtigkeit. Andere hingegen sind es wohl – und genau dort setzt die TP an. Es sind vor allem zwei Ressourcen, die, wenn sie gestärkt werden, „gesundes Altern“ ermöglichen: körperliche und soziale Aktivität.

Körperliche Aktivität, kann helfen, das Risiko an Demenz, Depression, degenerativen Krankheiten, Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck und Fettleibigkeit zu leiden, bis ins hohe Alter senken. Aber, weil eben Altern mit Abbau der Muskelmasse, schlechterer Beweglichkeit und mentaler Erschöpfung einhergeht, muss man körperliche Aktivität aktiv adressieren – und zwar durch das Gesundheitssystem, dass sich nicht nur mit Krankheit und Heilung beschäftigt, sondern auch mit der Erhaltung eines möglichst langen behinderungsfreien Lebens – dem gesunden Altern.

Frühzeitig und wohnortnah (wohnortnähe beginnt im Wohnzimmer) müssen leicht zugängliche und attraktive Aktivitätsprogramme angeboten werden– Programme, die man über geeignete „Vertriebswege“ an den Patienten heranbringt. Und wie die Literatur zeigt, sind dafür eben präventive Hausbesuche sehr gut geeignet. Hausbesuche, die durch das hierzulande weitgehend unbekannte Primary Health Care (PHC)-Team absolviert werden müssen. Dazu gehört eben die präventive physiotherapeutische, die präventive psychologische, die präventive pflegerische hin zu präventiven ärztlichen Visite alles. Aber genau das liefert unser Gesundheitssystem nicht, weil es weder PHC noch TP kennt.

Gelingt es, die Mobilität der alternden Menschen zu erhöhen und lange zu halten, indem man sie eben motiviert, ihre körperliche Aktivität nicht einzuschränken, dann gelingt es auch, die sozialen Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Vereinsamung kann hintan gehalten werden und viele Menschen, die heute viele und unnötige Arztbesuche verursachen, und dort auf einen Arzt treffen, der auf Grund der Gesetzeslage und der Honorarkatloge keine präventiven Aktivitäten entfalten kann, würden dann mit anderen Gymnastik machen oder in Nordic-Walking-Gruppen durch die Gegend ziehen, gemeinsam Essen gehen, Clubs bilden und sich gegenseitig besuchen. Das mag romantisch, oder gar naiv klingen, ist jedoch versorgungswissenschaftlich abgesichert. Denn alt, gebrechlich und einsam sein, ist für keinen eine schöne Perspektive – und Patienten nehmen Angebote, wenn sie denn zeitgerecht bestehen, gerne an.

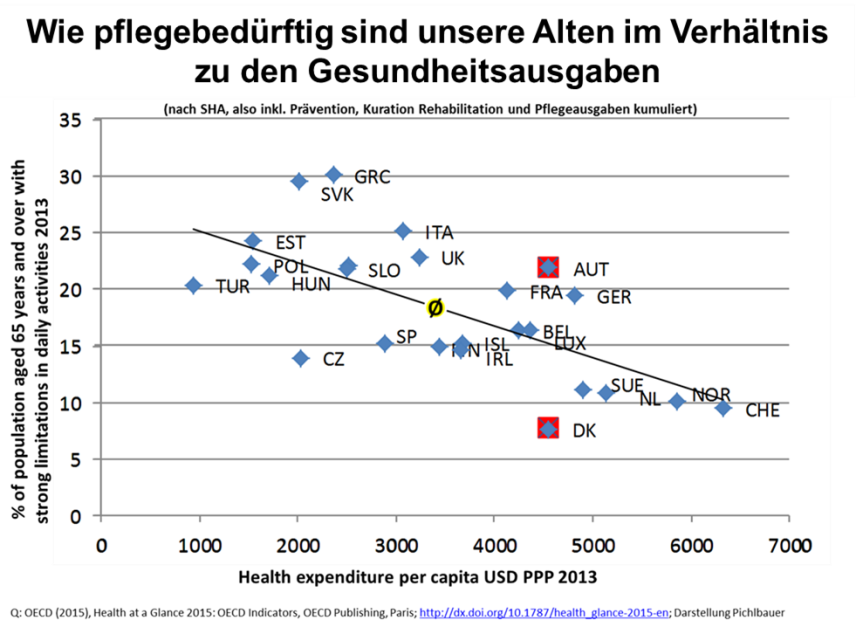

Ein Blick in die OECD-Daten zeigt, 2013, pro Kopf und kaufkraftbereinigt, gaben die Dänen exakt gleich viel für Gesundheit und Pflege (nach dem System of Health Accounts SHA) aus wie Österreich. Setzt man das in Relation zum Anteil der Bevölkerung über 65, der in seinen täglichen Aktivitäten stark eingeschränkt, also pflegebedürftig ist, beträgt der Anteil in Österreich 22%, in Dänemark 8%. Dänemark hat es also geschafft, „gesundes Altern“ zu ermöglichen, Österreich nicht.

Doch was machen die so anders? Die Antwort ist einfach.

Weil es eben schwer ist, Pflege vom Gesundheitswesen abzugrenzen, wurde in Dänemark das gesamte Pflegewesen (also sowohl die gesundheitsrelevanten als auch die instrumentellen, sozialen Aktivitäten) ins Gesundheitssystem integriert und professionalisiert (und werden auch zur Gänze so der OCED gemeldet, womit die Ausgaben relativ überschätzt sind). Dort bezieht man von der Einkaufshilfe bis zur Herztransplantation alles als Sachleistung. Und der sinnvolle Einsatz von Profis führt zu besseren Ergebnissen. Wobei zu betonen ist, dass diese Vorgangsweise zu einem sehr teuren Pflegesystem führt (in etwa doppelt so teuer wie in Österreich), allerdings die Gesamt-Ausgaben nicht höher ausfallen. Es zeigt sich also, dass Langzeitversorgung und Akutversorgung kommunizierende Gefäße sein können – vorausgesetzt, die Ressourcenallokation funktioniert im Sinne eines integrierten Gesundheitssystems.

Österreich hat einen gänzlich anderen Zugang.

Es beginnt damit, dass Österreich das Pflegesystem nicht ins Gesundheitssystem integriert. Das Gesundheitssystem setzt dazu noch stark auf Akutversorgung und hier v.a. auf die Spitalsversorgung von Krankheiten – unter Vernachlässigung praktisch aller anderen Bereiche (Prävention, Rehabilitation, Palliativversorgung). Zudem wird der Sektor „Pflege“ viel zu stark auf die Berufsgruppe der Diplomierten Pflege reduziert, anstatt Pflege- und Betreuungsleistungen, etwa auch das Einkaufen MIT einem Patienten, als zielgerichtete Prozesse zu sehen. Praktisch nie wird in den Pflege- und Betreuungsleistungen der tertiärpräventive Zweck diskutiert. Einkaufshilfen, sei es professionell oder durch Angehörige, gehen i.d.R. FÜR den Patienten einkaufen, weil das eben viel schneller geht und so entweder weniger Zeit, oder Geld kostet; das gleiche gilt für den Einsatz der kompensatorischen statt der aktivierende Pflege – womit Patienten zunehmend „ins Bett betreut“ werden. Dieses Verhalten wird noch angereizt, in dem „Pflegegeld“ praktisch ohne Zweckwidmung ausgezahlt wird. Österreich fordert also massiv die informelle Pflege in den unteren Pflegestufen.

Betrachten wir die Selbstbehalten, sind diese dort am höchsten sind, wo man noch am ehesten tertiärpräventiv ansetzen könnte (also noch bevor überhaupt Anspruch auf Pflegegeld besteht – bei Patienten unter 2 Stunden Pflege- und Betreuungsbedarf pro Tag), und dort am niedrigsten, wo tertiärpräventive Maßnahmen am wenigsten erreichen können – im Pflegeheim. Zudem ist dort der Kostendruck so hoch, dass wegen der Personalausstattung TP gar nicht umgesetzt werden könnten. Es ist vielmehr üblich Patienten im Pflegeheim „ins Bett zu pflegen“.

Die Anreize gehen also in die Richtung, Pflegefälle zu produzieren, statt zu vermeiden.

Nun wurde der Patienten-Regress abgeschafft. Damit dürfte das Anreizsystem, möglichst schnell in eine hohe Pflegstufe zu gelangen, um unentgeltlich, stationäre Pflege gegen die mit hohem Selbstbehalt belastete (entweder Geld oder Zeit) mobile Pflege zu tauschen, verstärkt werden.

Die Folgen dieser „Reform“ werden in der nächsten Zeit erhebliche Probleme aufwerfen. Da die Finanzierung der Pflegeheime als nicht gesichert gelten kann, wird es je nach Region sehr uneinheitliche und daher ungerechte Zugänge zu diesen Angeboten geben. Schon heute dürfte es so sein, dass in manchen Bundesländern der Zugang zu Pflegeheimen ab der PGST 3 besteht, in anderen erst ab der PGST 4. Und selbst wenn es zu ausreichend zusätzlichen Geldmitteln kommt, stellt sich die Frage, woher das Personal stammen soll. Unter ceteris paribus –Annahmen ist mit einer Verstärkung der bereits heute beklagten Verknappung des Arbeitskräfteangebotes zu rechnen. Denkbar ist zwar, wider der politischen Idee mobile statt stationäre Pflege zu ermöglichen, eine Umschichtung der heute im mobilen Bereich tätigen Betreuungs- und Pflegekräfte in die stationäre Versorgung, aber wegen der fehlenden Statistiken, ist völlig unklar, ob die Qualifikation dieser Kräfte den künftigen Aufgaben entspricht. Die Aus- und Fortbildung der Pflegeberufe ist praktisch noch völlig unstrukturiert. Es ist anzunehmen, dass es zu einem Mangel kommt, der dann durch weiter verstärkten Zuzug aus dem Ausland kompensiert werden müsste. Diesem Zuzug widerspricht jedoch der globale Verhaltenskodex der WHO für die internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften.

Alles in allem, ist die Abschaffung des Regresses eine tagespolitisch motivierte Tat, versorgungswissenschaftlich nicht sinnvoll, und auch kein Schritt in die Richtung einer vernünftigen Pflegereform. Diese müsste genau das Gegenteil anstreben, nämlich Pflegevermeidung, nicht die Pflegeversorgung.

Dazu müssten die Selbstbehalte in niedrigen Pflegestufen niedrig sein. Hier sollte sogar angedacht werden, diese gänzlich abzuschaffen und mobile, bzw. ambulante Pflegeleistungen als Sachleistung über das Gesundheitssystem zu beziehen – etwa im Rahmen der gerade im Aufbau begriffenen PHC-Einrichtungen. In wie weit alle, also auch soziale und nicht nur die gesundheitsrelevanten Pflegeleistungen, einbezogen werden sollten, muss diskutiert werden. Allerdings sollte diese Diskussion unter den Aspekt der Tertiärprävention geführt werden, nicht unter dem Aspekt der Finanzierung. Zudem müssten ambulante Pflegeleistungen, also im Wesentlichen tagesstrukturierende Pflege, massiv ausgebaut werden.

Das Ziel einer solchen Pflegereform muss sein, den Anteil der Bevölkerung über 65, der bei den Aktivitäten des täglichen Lebens stark eingeschränkt und auf fremde Hilfe angewiesen ist, von 22% auf 15% zu senken. Das geht nur durch unentgeltlich angebotene, konsequente und wohnortnahe Adressierung der altersbedingten Gebrechlichkeit in all seinen bio-psycho-sozialen Dimensionen. Die dafür notwendigen rechtlichen und verfassungsrechtlichen Gesetzesänderungen werden dabei die größte Hürde darstellen.

Dieser Artikel wird in einer detaillierteren Fassung als Policy Brief für den Social Inclusion Monitor Europe erscheinen