Ziele haben die (un)angenehmen Eigenschaft, dass man sowohl Effektivität (also den Grad der Zielerreichung) als auch Effizienz (wie viel hat es gekostet, das Ziel zu erreichen) an ihnen messen kann. Aber genau das ist bei uns politisch nicht gewünscht.

Trotzdem wurde vor einem Jahr der Prozess gestartet, Gesundheitsziele zu entwickeln. Und, der Anfang war vielversprechend, wie die Informationsreste auf der eigens eingerichteten Homepage zeigen. Jetzt wurde das Ergebnis abgeliefert und es ist (erwartbar) ernüchternd.

10 Ziele sollten es sein und sind es geworden. Manches klingt (!) gut, manches aber so als ob man unbedingt auf 10 kommen wollte!

Was soll man beispielsweise unter Ziel 5 „Durch sozialen Zusammenhalt die Gesundheit stärken“ verstehen? Selbst die erläuternden Sätze dazu bieten nichts Konkretes, Messbares, Anzuvisierendes.

Oder wie soll Ziel 8 –„Gesunde und sichere Bewegung im Alltag durch entsprechende Gestaltung der Lebenswelten fördern“ realisiert werden? Werden da die Lagerbestände der ISCH-Pickerl („Kampf dem inneren Schweinehund“-Kampagne von BM a.D. Maria Rauch-Kallat 2003) die das Stiegensteigen statt Liftfahren empfohlen haben, weiterverwertet? Immerhin hat der jetzige Minister ja auch wieder empfohlen Stiegen statt Aufzug zu verwenden! Und wird die Zielerreichung daran gemessen, ob die Lagebestände dann endlich leer sind?

Hier ein paar archäologische links zum iSch: ein NEWS-Artikel, die extra eingerichtete Homepage (was der wohl bezahlt hat, dem sie jetzt gehört, und an wen?) und im ausführlichen Kontext des damaligen Gesundheitsreform-Vorhaben als Interview.

Und besonders witzig, das offenbar informelle „Oberziel“: „Die zehn definierten Rahmen-Gesundheitsziele sind ein wichtiger erster Schritt in Richtung einer gemeinsamen Strategie „Gesundheit für alle“ (Anm.: ein WHO-Ziel seit den 1970ern!). Die Rahmen-Gesundheitsziele sollen konkret dazu beitragen, dass in den nächsten zwanzig Jahren die in Gesundheit verbrachten Lebensjahre im Durchschnitt um zwei Jahre steigen.“ (Anm.: die Wirtschaftskammer wollte eigentlich 5 Jahre bis 2020 – die sind wohl rausverhandelt worden!)

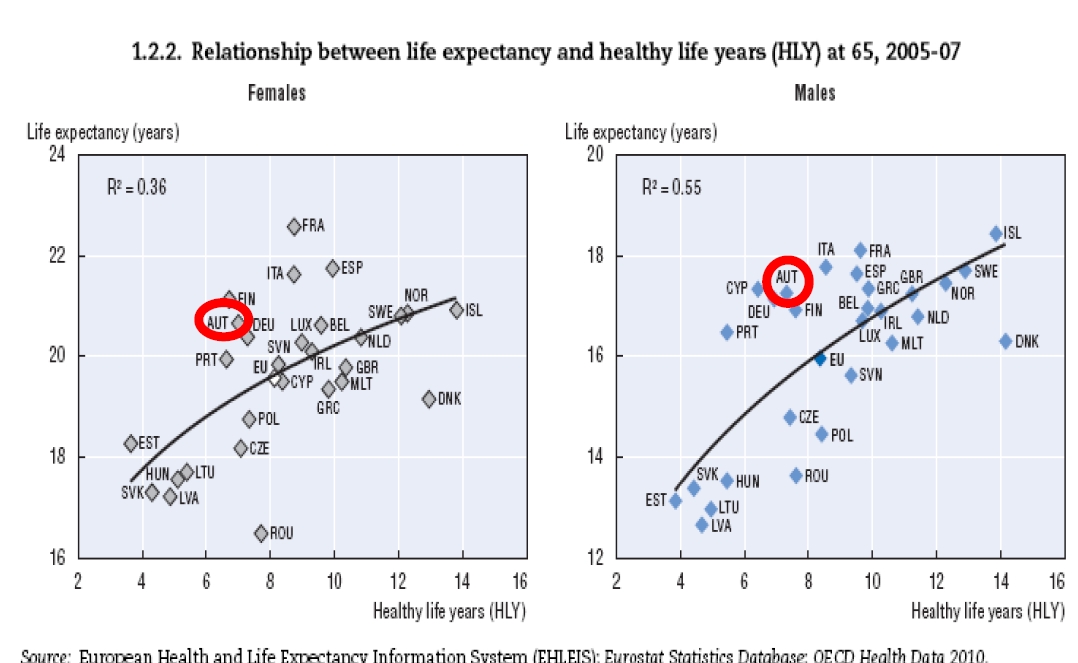

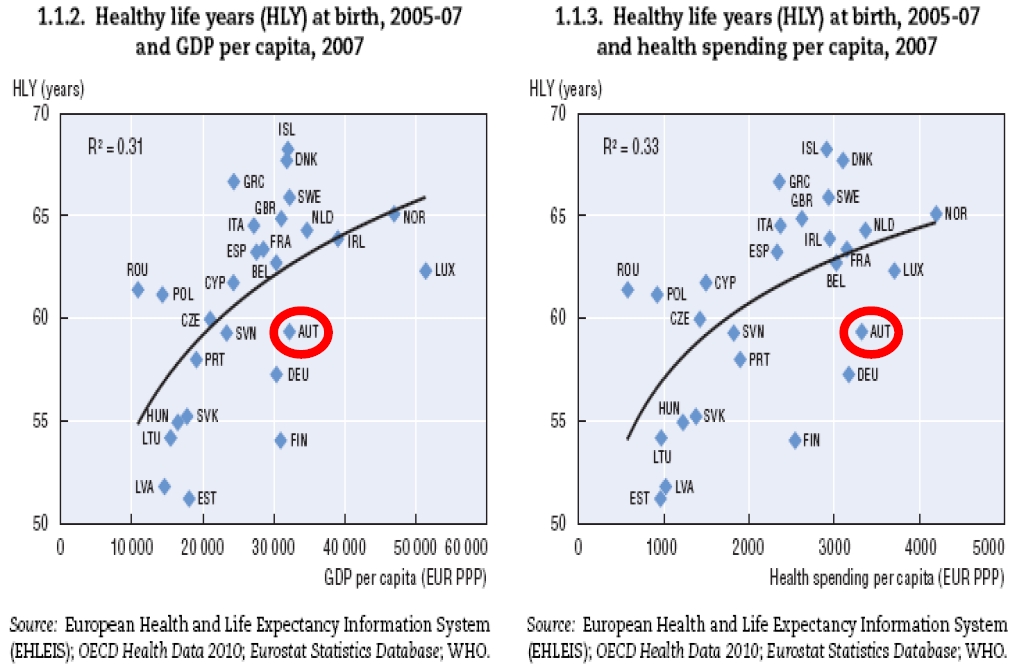

Einmal abgesehen, dass Ziele der Strategie folgen sollen und nicht umgekehrt, liegen wir international mit diesem Parameter so weit hinten (wohl etwa 6 Jahre!), dass vermutlich alleine die zu erwartende steigende Lebenserwartung dazu führen wird, dass dieses „Ziel“ erreicht wird –ganz ohne weiterer Anstrengungen.

Das was da also verkauft wird, ist ziemlich weich und erinnert eher an „gute Vorsätze“. Das werden sie wohl auch bleiben, selbst wenn jetzt versprochen wird, konkrete Schritte zu erarbeiten. Aber echte, erreichbare oder wenigstens anzustrebende Ziele hätten es wohl gar nicht werden sollen.

Wir hatte ja schon früher und viel besser definierte Ziele nicht eingehalten: z.B. wurden 1989 folgende Ziele für Diabetiker vereinbart und „versprochen“, bis 1994 zu erreichen: (1) Verminderung neuer diabetesbedingter Erblindungen um ein Drittel oder mehr. (2) Verringerung neu auftretenden terminalen Nierenversagens wegen Diabetes um mindestens ein Drittel. (3) Senkung der Zahl von Amputationen aufgrund diabetesbedingter Gangrän um mindestens die Hälfte. (4) Verminderung der Morbidität und Mortalität bei koronarer Herzerkrankung von Diabetikern mittels intensiver Programme zur Verringerung der Risikofaktoren. (5) Normaler Schwangerschaftsverlauf bei Frauen mit Diabetes – Umgesetzt wurde nichts, wie ein ministerieller Evaluierungsbericht aus dem Jahre 2005 gezeigt hat!

Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum, Österreich mit „Gesundheitszielen“ Probleme hat.

Auf der einen Seite ist es der steigende Populismus. Das Aufstellen von real erreichbaren Zielen („allen alles auf allerhöchstem Niveau“ zu bieten, ist kein Ziel!), bedeutet Priorisierungen vornehmen zu müssen. Man kann nicht alles gleichzeitig angehen! Aber Priorisierung würde Wählerstimmern kosten, weil halt nicht alle die oberste Priorität erhalten werden.

Auf der anderen Seite ist es die Verteilung der Kompetenzen. Denn wer ist verantwortlich für die Erreichung von Zielen? Solange keine klare Kompetenzverteilung – die eine echte Gesundheitsreform verlangte – existiert, wird man Ziele zwar formulieren, aber nicht erreichen können. Denn nur wenn es klare Verantwortlichkeiten (nicht nur Zuständigkeiten) gibt, kann ein zielorientierter Prozess, der ja viele strukturelle Schnittstellen überwinden muss, auch zum Ziel führen. Ein Blick in die „Experten“ der jetzigen Gesundheitsziele zeigt DIESES Problem deutlich. Statt dort Namen von Wissenschaftern zu finden, oder überhaupt Namen, finden wir eine endlose Liste von politischen Institutionen – von den Kammern bis zu ORganiationen, die ich nicht einmal kenne wie BAG freie Wohlfahrt oder AKS Austria. Wie sollen diese sich auf was Konkretes einigen? Wer soll da Prozess- und Ergebnisverantwortung übernehmen?

Trotzdem werden jetzt sicher „konkrete nächste Schritte“ folgen, die bei den nächsten Wahlen sehr gut in die Wahlkampfstrategie passen – die ersten sind ja bereits erfolgt, mit dem NAP Bewegung, der natürlich neben hübschen Veranstaltungen auch wieder eine eigene Homepage hat. Nach den Wahlen, da bin ich sicher wird alles wieder einschlafen – bis die nächsten Wahlen kommen und alles von vorne beginnt.